‘감세로 세수 증가 유도’ 실패한 공식

코로나19 재정 악화 이후 다시 등장

재정악화 빈부격차 확대 없게 경계를

레퍼곡선

1980년대는 미국을 비롯한 수많은 나라들이 “감세가 경기를 활성화해 결국 세수 증가로 이어진다”는 마법 같은 약속을 믿고 따르던 시대였다. 이 약속은 국가 세수와 세율은 ‘U’ 자를 거꾸로 세운 것과 같은 관계를 갖는다는 ‘래퍼곡선’으로 간단하게 설명된다. 이 곡선은 거짓 일화를 통해 유명해졌다. 미 월스트리트저널 기자가 1978년 출판한 책에서 “무명이던 경제학자 아트 래퍼가 1974년 백악관 유력자였던 딕 체니와 도널드 럼즈펠드와 식사를 하면서 냅킨에 이 곡선을 그리며 자신의 이론을 설명했다”고 소개했다. 이 일화에 대해 래퍼 본인은 “그 레스토랑은 천으로 된 냅킨만 사용하며, 어머니는 내게 좋은 물건을 망가뜨리면 안 된다고 가르쳤다”며 부인했다고 전해진다.

그럼에도 미국을 불황에서 구할 천재 경제학자와 이를 알아본 정치인의 만남으로 윤색돼 널리 퍼졌으며, 레이거노믹스를 설명할 때마다 근거로 제시됐다. 이 곡선은 직관적으로는 설득력이 있지만, 현실 정책에 적용하기에는 문제가 많은 가설이다. 무엇보다 조세수입이 극대화하는 정점이 지나야 그때부터 세율이 낮아져도 조세수입이 늘어날 텐데, 그 정점인 적정세율이 어디인지 찾기 힘들다. 래퍼곡선을 추종해 8년 이상 감세정책을 유지했던 레이거노믹스 기간 재정적자가 폭발적으로 증가했다. 당시 레이건 정부는 최고 소득세율 70%를 28%로 낮췄는데, 이런 감세에도 세수가 줄어들었다. 이 엉성한 곡선 때문에 미국 국가부채는 레이건 취임 직전인 1980년 국내총생산(GDP) 대비 26%에서 퇴임 전해인 88년 41%까지 늘어났다.

래퍼곡선은 천문학적 재정적자와 극심한 빈부격차를 남긴 채 파산한 레이거노믹스와 함께 사라지는 듯했다. 하지만 지난해 10월 미국 공화당 하원이 중간선거를 앞두고 경제 계획 ‘미국에 대한 헌신’을 내놓으며 부활한다. 이 계획은 “경제 치유책은 정부 예산 낭비를 막는 것”이라고 선언한다. 이어 규제 완화, 복지 삭감, 부유층 감세를 약속한다. 노벨경제학상 수상자 폴 크루그먼은 이를 두고 ‘좀비 레이거노믹스’라고 독설을 쏟아냈다.

크루그먼의 독설에도 불구하고 레이거노믹스가 부활한 것에는 현실적 근거가 있다. 코로나19 극복 과정에서 미국을 비롯한 많은 정부가 과도한 부채를 짊어졌다. 경기회복을 위해 재정을 확대할 여력이 없기 때문에 민간 부문의 역할이 중요한 상황이다.

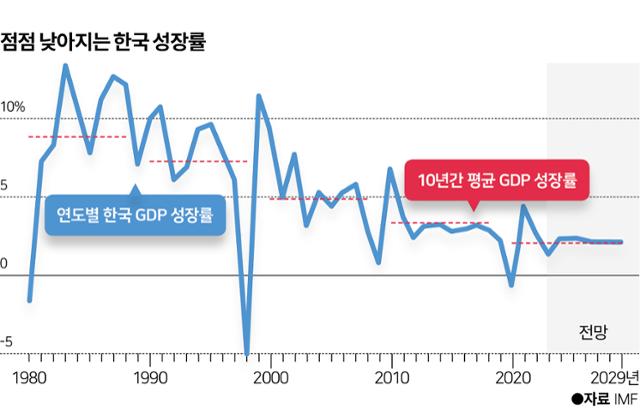

우리 정부의 고민도 크게 다르지 않다. 국가채무가 2017년 660조 원에서 지난해 1,068조 원으로 불어났다. OECD 평균과 비교하면 양호한 편이지만, 그렇다고 안심할 수준은 아니다. 윤석열 정부는 첫해 법인세 상속세 부동산 감세, 주식 양도소득세 증권거래세 인하 등 과감한 감세정책을 시작했다. 국회예산처는 감세로 세수가 올해 6조 원, 내년 8조4,000억 원이 줄 것으로 추계한다. 여기에 그치지 않고 올해 반도체 등 국가전략기술에 대한 투자세액 공제율을 확대하는 추가 감세를 감행했다. 감세로 민간의 투자 여력을 높여 경제 성장을 이끌겠다는 계획이다. 하지만 불황이 겹치며 세수 펑크(세수 부족분)는 이미 5월까지 36조 원을 넘어서는 등 심상치 않다.

그런데도 동시에 재정건전성을 강조한다. 윤 대통령은 “선거에 지더라도 나라를 위해 건전재정을 해야 한다”며 결연한 자세다. 하반기 경제가 회복된다고 하더라도, 올해 나라 살림은 40조 원이 넘는 적자를 기록하게 되고, 이는 대부분 빚으로 남게 될 것이다. 증세 없이 악순환을 막으려면 40년 전 작동하지 않던 래퍼곡선이 작동하기를 기도하는 수밖에 없다.

무리한 감세도 퍼주기 복지만큼 국가 재정을 악화시킨다. 차이는 단기적이나마 퍼주기 복지가 사회적 약자에게 도움이 된다면, 감세는 주로 부유층 주머니를 지켜준다는 것이다.

댓글 0