블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 모스크바 외곽 노보-오가료보 관저에서 화상으로 국무회의를 주재하고 있다. 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성을 열어둔 윤석열 대통령 발언과 관련해 "우크라이나에 대한 무기 공급은 반러시아 행위로 간주한다"라고 밝혔다. 모스크바=AP 뉴시스

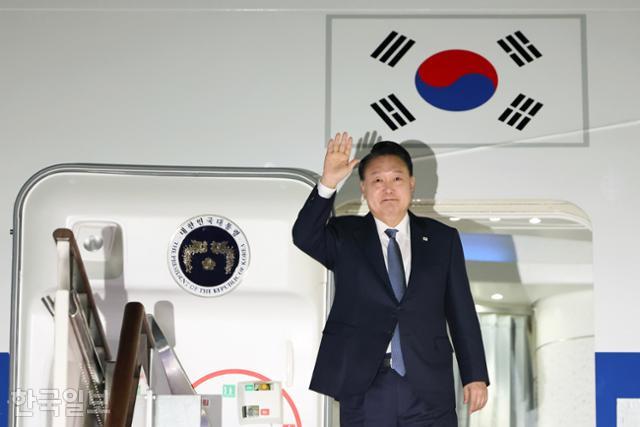

우크라이나에 무기 지원 가능성을 시사한 윤석열 대통령 발언에 러시아 반응이 예사롭지 않다. 크렘린궁이 "전쟁 개입", 외무부가 "반(反)러시아 적대 행위"라며 연일 격하게 반발했고, 국가안보회의 부의장은 "러시아 최신 무기가 북한 손에 있는 걸 보면 (한국이) 뭐라고 할지 궁금하다"며 위협했다.

대통령실은 어제 "상식적·원론적 발언"이라며 우크라이나엔 이전처럼 인도적·재정적 지원만 이뤄지고 있다고 밝혔다. 민간인 대량 학살 발생을 전제로 한 발언이란 점도 강조했다. 그러면서도 "앞으로 어떻게 할지는 러시아 행동에 달렸다" "우리 국내법에 교전국 무기 지원 금지 조항은 없다"고 했다. 러시아 반발을 의식하면서도 무기 제공 여지는 계속 남긴 것이라 양국 갈등의 불씨가 완전히 꺼졌다고 보기 어렵다.

정부가 '전략적 명확성'으로 외교안보 노선을 전환한 터라 일부 국가와 전에 없던 갈등을 빚는 건 불가피한 측면이 있다. 하지만 그 대상이 러시아라면 다르다. 지난해 2월 우크라이나 침공 이후 국제적으로 고립됐지만 한반도와 동아시아 안보에 미치는 영향력은 여전한 나라다. 최근에도 한미일 공조 강화를 겨냥해 동해에서 무력 시위 중이고, 일본 총리의 우크라이나 지지 방문 직후엔 일본 인근 쿠릴열도에 미사일을 배치해 보복했다.

더는 한러 관계가 악화하지 않도록 외교적 노력을 기울일 시점이다. 우크라이나전 수행으로 여력이 없을 거란 관측도 있지만, 보복 위협이 현실화한다면 상황이 간단치 않을 것이다. 무엇보다 군사강국 러시아가 북한의 핵·미사일 고도화를 돕는다면 우리에게 치명상이다. 한때 동맹이던 북러 관계를 견제해온 30년 북방외교 노력이 물거품이 될 수 있다. 교역 규모가 크진 않지만 에너지, 원자재, 수산물 등 핵심 품목의 수입 의존도가 높은 현실도 감안해야 한다.

최근 유출된 미국 기밀문건 내용과 맞물려 한국이 미국과 북대서양조약기구(나토) 압력에 굴복해 무기 지원 입장을 바꿨다는 의혹이 나오는 현실을 정부는 유념해야 한다. 우리 안보가 걸린 중대 결정을 여론 수렴이나 설명도 없이 대통령이 외신 인터뷰로 공개한 일이 적절했는지도 돌아봐야 한다.

댓글 0