보내는 기사

"찍을 사람이 없다..."

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

매주 수요일과 금요일 선보이는 칼럼 '메아리'는 <한국일보> 논설위원과 편집국 데스크들의 울림 큰 생각을 담았습니다.

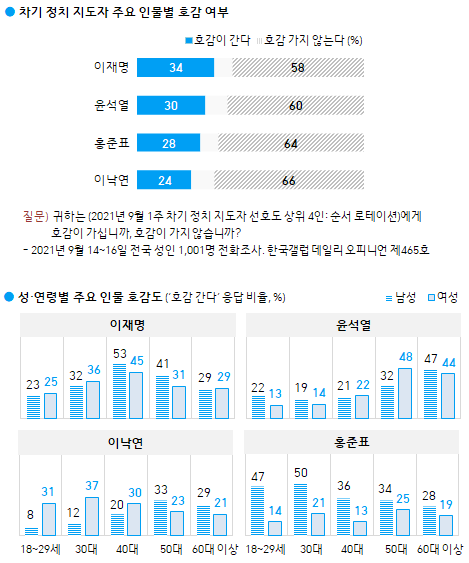

차기 정치지도자 호감도 조사 결과. 한국갤럽 홈페이지 캡처

대선 후보들에게 미안한 얘기가 시중(市中)에는 많다. 대체로 사람들의 고민 섞인 얘기는 ‘찍을 사람이 없다’는 데 있다. 유력 후보들을 보면 찍어야 할 이유보다 찍지 않을 이유가 더 많다고 한다. 5개월이나 남아 있는 대선이긴 하나 유권자들이 고민하고 방황하는 증거가 적지는 않다. 대다수 여론조사에서 아직도 후보들에 대한 비호감도가 호감도보다 높다. 적어도 4년 전 민주주의를 지켜야 한다며 촛불을 들었던 이들 상당수가 낭패감에 빠져 있는 건 부인할 수 없을 것 같다.

선택의 순간이 임박하면 분위기는 달라지는 게 선거이긴 하다. 하지만 지금의 여건은 쉽게 안도할 상황이 아니다. 무엇보다 여야 유력 후보들이 도덕적으로 흠결이 적지 않고 막말, 말실수도 그치지 않는다. 후보들을 비하하는 ‘놈놈놈’이란 말까지 등장한 마당이다. 대장동 사건과 고발사주 사건에 나오는 ‘그분’과 ‘우리’의 실체에 따라 좌우될 것이란 전망은 어느 때보다 변화가 많을 대선을 시사한다.

앞선 대통령들의 실패를 보면 후보들의 흠결만 따질 일은 아니란 지지자들의 반론은 가능하다. 문제는 그게 낭패감의 전부는 아니라는 데 있다. 집권을 하려면 시대정신을 잡아야 한다고 흔히 말한다. 국민 요구를 선점해 자기 것으로 만들어야 승리할 수 있다는 얘기다. 지금은 미래 희망을 보여주는 이런 논의마저 사라졌다.

어느 후보한테도 대한민국이 어떤 나라가 돼야 한다는 청사진을 구하기 어렵다. 무엇을 위해 대통령을 하려는지 분명치 않은 것인데 나라를 어디로 끌고 갈지 겁부터 날 수밖에 없다. 대통령이 되는 것에만 급급하면 정작 되고 나선 이렇다 할 족적을 남길 수는 없다. 갑자기 정권을 잡아 급한 불 끄듯 미봉책만 쏟아내다 임기를 마치는 걸 한두 번 경험한 것도 아니다.

그런데도 후보들이 상대 흠집을 들추기에 여념이 없는 걸 보면 비호감 후보들끼리 적대적 공생 관계에 있다는 분석이 그럴싸하다. 후보들이 이렇다면 투표할 이유를 찾지 못하겠다며 사전 기권을 선언하거나, 당이 내놓은 후보들을 무조건 선출해야 하는 시스템에 반감을 보이는 이들도 있다. 정당들이 리더다운 리더가 아닌 자격미달 후보를 강매하려 한다는 게 이들의 생각이다.

2017년 프랑스 대선에서 4,500만 유권자 중 1,100만 명이 기권했고 400만 명은 기표를 하지 않은 백지 투표를 했다. 영국에선 지금은 해체됐지만 ‘뽑을 후보가 없다’는 이름의 정당이 출현해 선거개혁을 주장한 적도 있다. 3류 소리를 듣는 우리 정치에서 이런 풍경이 남의 나라 얘기로 끝나라는 법은 없다.

제왕적 대통령제에서 잘못 뽑은 대통령은 개인과 국가의 실패로 연결된다. 직전 3명의 대통령들이 퇴임 뒤 검찰수사를 받고 비극의 길을 걷거나 감옥에 가 있다. 돌아보면 이 같은 대통령들의 실패는 후보시절 철저한 검증의 실패에서 연유한다. 지금 유력 후보들로 향하는 검찰 수사를 놓고 대선 후보를 수사한 전례가 없다는 말도 있지만 실패의 전철을 밟지 않기 위해서라도 관행을 넘어선 검증은 필요하다.

국가 리더인 대통령은 미래를 위해 무언가 만들어가고 실질적인 변화를 이뤄내야 할 지도자다. 뒤에 앉아 지시하는 보스와는 다르다. 국민들이 임기가 끝나기만 기다리는 그런 실패할 대통령감이라면 아무리 늦어도 가려내야 한다.

후보들도 경쟁자와의 토론, 말싸움에 정신이 없겠지만 근본적인 고민이 필요한 때다. 대통령 임기가 끝나는 것을 사람들이 아쉬워할 그런 후보가 될 수 있을지부터 자문해야 한다. 유권자들이 정치에 무관심해선 안 되지만 국정이 정치인들의 연습무대가 되어서도 안 된다.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0