보내는 기사

'일본 25번, 한국 0' 올해도 물 건너간 노벨 과학상...뭐가 문제일까

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

스웨덴 노벨위원회가 4일 올해의 노벨 생리의학상 수상자를 발표하고 있다. 데이비드 줄리어스 미국 샌프란시스코 캘리포니아대(UCSF) 교수와 아뎀 파타푸티언 미국 스크립스 연구소 교수는 온도와 압력을 느낄 수 있게 하는 수용체를 발견한 공로를 인정받아 노벨 생리의학상을 공동 수상했다. 스톡홀름=AP 연합뉴스

"우리나라는 노벨상 전 단계가 아니라 '전전' 단계입니다. 노벨상급 연구가 아직 없어요. 시간이 더 필요합니다."

염한웅 국가과학기술자문회의 부의장

올해도 한국인 과학자에게 돌아온 노벨상은 없었다. 6일 스웨덴 노벨위원회가 발표한 노벨 화학상 수상자 명단에 한국인 이름은 포함되지 않았다. 예상했던 일이지만 또 한번 '빈손'을 확인한 과학계에서는 매년 그랬듯 한숨만 새어 나왔다.

생리의학, 물리, 화학 분야에 주어지는 '노벨 과학상'은 기초과학과 원천기술의 경쟁력을 나타내는 지표다. 우리나라는 우수한 과학 인프라를 갖췄다는 평가를 받으면서도 아직 한 번도 노벨상을 받지 못했다. '노벨상 가뭄'을 풀지 못한 과학계의 고심이 깊어지는 이유다.

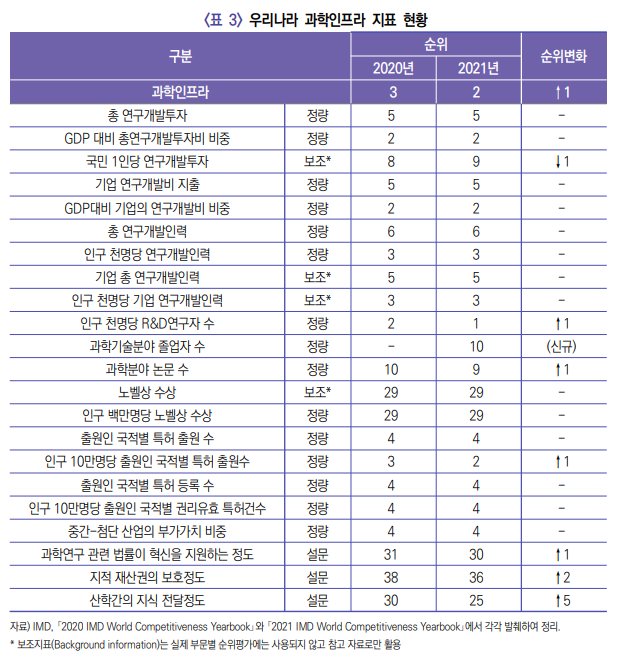

한국과학기술기획평가원 K브리프 캡처

스위스 국제경영연구원(IMD)의 '2021 세계경쟁력 분석'에 따르면, 한국의 과학 인프라는 세계 2위 수준으로 일본보다 앞선다. 인구 천 명당 R&D 연구자 수(1위), GDP 대비 총연구개발투자비 비중(2위), 과학 분야 논문 수(9위) 등 다른 지표들도 우수하다. 올해 노벨 물리학상을 받은 조르조 파리시 이탈리아 사피엔자대 교수가 노벨재단과의 전화인터뷰에서 "응용과학은 결국 기초과학에 근거하는데, 한국은 기초 과학에 많은 투자를 하고 있다"며 모범국으로 꼽았을 정도다.

다만 인구 백만 명당 노벨상 수상 지표(29위)만 예외다. 우리와 달리 일본은 전날 슈쿠로 마나베(90) 미국 프린스턴대 교수가 노벨 물리학상을 공동 수상해 과학 분야 노벨상 수상자가 25명으로 늘었다. 일본인 수상자는 물리학상이 12명으로 가장 많다. 화학상은 8명, 생리의학상은 5명이다.

전문가들은 가장 큰 문제로 '축적의 시간'이 부족하다는 점을 꼽았다. 일본과 달리 한국의 과학기술 연구는 1970년대부터 본격화돼 누적된 연구의 깊이가 얕은데, 진행 중인 연구마저도 이리저리 휘둘리고 있다는 것이다. 강봉균 서울대 생명과학부 교수는 "임상, 의학, 치료에 당장 도움이 될 만한 연구를 해야 한다는 무언의 압박이 있는 것은 사실"이라며 "아무도 예상치 못한 메신저리보핵산(mRNA) 기술이 코로나19 백신의 주요 기술이 됐듯, 다양한 아이디어를 고민할 수 있는 충분한 시간이 필요하다"고 말했다.

문재인 대통령이 지난달 15일 경기 성남시 SK바이오사이언스를 방문해 연구실에서 이건세 SK바이오사이언스 연구팀장으로부터 세포배양에 대한 설명을 듣고 있다. 왕태석 선임기자

응용과학에만 치우친 연구 분야 문제도 지적됐다. 기초과학에 대한 꾸준한 관심이 필요하다는 의미다. 올해 노벨 물리학상 수상자들의 연구 대부분은 1970년대에 이뤄진 뒤 결과가 재조명됐다. 손석우 서울대 지구환경과학부 교수는 "우리는 순수과학에 관심이 없다"며 "기후변화 대책도 정치인이나 과학의 가면을 쓴 비전문가들이 주도하고, 심지어 기후모델도 우리나라에는 아직 없는 상황"이라고 말했다.

논문 피인용 수 등 양으로만 평가하는 문화에 변화가 필요하다는 자성도 적지 않다. 질적인 평가가 어렵기 때문에 양적인 평가가 불가피하다고 해도 그 정도가 과하다는 것이다. 박형규 고등과학원 교수는 "물리학에서도 논문을 쉽게 낼 수 있는 분야로만 연구자들이 몰려 가려 한다"며 "연구비를 받기 위해 모두 논문 수에 목숨을 거는데 안정적으로 연구할 수 있는 환경이 갖춰지는 게 더 시급한 과제"라고 꼬집었다.

임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 지난달 16일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 청년과학기술인과의 대화를 진행하고 있다. 이 자리에서 대학원생들은 국가 연구과제에 설정된 학생 인건비가 최소선이 아닌 상한선으로 여겨져 인건비를 제대로 받지 못하고 있는 점을 지적했다. 과학기술정보통신부 제공

연구 문화를 돌아봐야 한다는 목소리도 나왔다. 현재 우리나라의 연구 환경은 일본 특유의 도제식 문화, '연구의 자유'를 중시하는 미국식 문화 그 어느 것에도 해당하지 않는다는 반성에서다.

염한웅 부의장은 "교수들 사이의 대학 내 '꼰대' 문화가 젊은 연구자들의 창의적인 발상을 방해하고 있다"며 "이들이 도전적이고 어려운 연구를 할 수 있는 환경을 만드는 데 투자해야 다음 세대들이 노벨상에 도전할 수 있을 것"이라고 말했다.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0