보내는 기사

위에선 칼이, 아래에선 상어가...

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

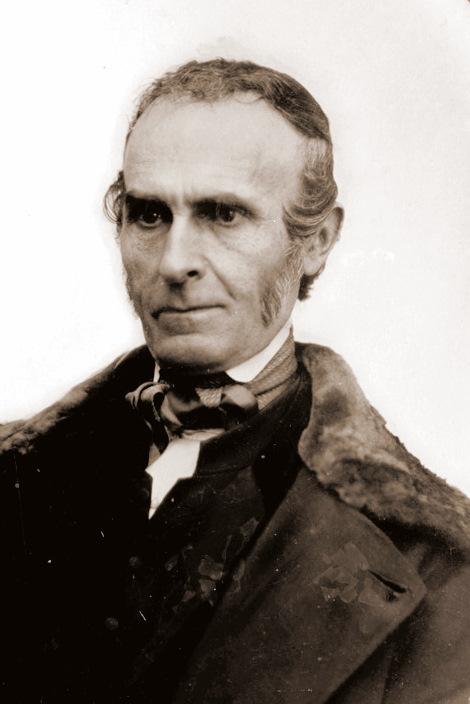

존 휘티어는 반노예제와 휴머니즘을 위해 시를 쓰고 정치를 했다. 위키피디아

존 그린리프 휘티어(John Greenleaf Whittier, 1807.12.17~1892.9.7)는 국내에는 거의 알려지지 않은 미국 시인이다. 어떤 연유에서인지, '모드 뮐러(Maud Muller)'라는 그의 시 한 구절만 경구처럼 더러 눈에 띈다. 시골 처녀와 읍내 판사가 어느 날 우연히 마주쳐 서로 호감을 품지만, 각자 신분에 걸맞은 배필을 만나 결혼한 뒤로 불행해하며 서로를 그리워한다는 내용의 시. 그 시에 이런 구절이 있다. "말이나 글로 표현된 모든 슬픈 것들 가운데/ 가장 슬픈 것은 이것/ '그렇게 했더라면(For of all sad words of tongue or pen/ The saddest are these: 'It might have been!)'"

그는 매사추세츠주 하버빌의 신실한 퀘이커 교도 집안에서 태어나 독학으로 글을 익혀 10대 말부터 시를 썼고, 20대 무렵 구두기술자로, 교사로 노동하며 신문과 잡지에 글을 기고했다. 글 주제는 한결같이 흑인 노예의 참상을 고발하고 노예제 폐지를 주장하는 거였다. 그는 다수 잡지를 창간했고, 반노예제 정치인을 후원했고, 주의회 의원을 지냈고, 1840년 반노예제를 기치로 자유당(Liberty Party)을 창당했다. 그에게 문학과 정치는 휴머니즘과 노예제 철폐의 이상을 실현하기 위한 수단이었다.

지난해 말 출간된 미국 사학자 킴 닐슨의 책 '장애의 역사'(김승섭 옮김, 동아시아)에 그의 시 한 편이 소개돼 있다. 노예선에 실린 아프리카 흑인들이 약 두 달 항해 기간 동안 다친 몸으로 갑판 바닥에 묶여 굶주림과 갈증, 폭행, 강간을 겪고, 전염병에 걸려 불구가 되거나 실명하면 '폐품(Refuse Slave)'으로 산 채로 바다에 버려진 이야기. 휘티어는 1834년 '노예선'이란 시에 "족쇄 찬 눈먼 이들, 하나씩 하나씩/ 배 옆구리에서 아래로 내던져진다/ 위에선 칼이 내리치고/ 아래에선 날렵한 상어가/ 피범벅 아가리를 쩍 벌리고 기다린다/ 한입 거리 인간 먹이를"이라 썼다.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0