보내는 기사

도시를 해치는 값싼 주차, 적극적인 요금 정책이 필요하다

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

※서민들에게 도시는 살기도(live), 사기도(buy) 어려운 곳이 되고 있습니다. 부동산은 치솟고 거주 양극화는 갈수록 심해집니다. 이런 불평등과 모순은 어디에서 비롯된 걸까요. 도시 전문가의 눈으로 도시를 둘러싼 여러 이슈를 하나씩 짚어보려 합니다. 주택과 부동산 정책, 도시계획을 전공한 김진유 경기대 교수가 <한국일보> 에 3주에 한 번씩 연재합니다.

<24> 주차비 현실화, 도시 활성화의 첫걸음

쇼핑을 나온 시민들의 차량으로 가득 찬 경기 하남시 한 복합쇼핑몰 야외주차장. 한국일보 자료사진

자동차가 도시의 필수품이 될수록 주차 문제는 점점 더 심각해지고 있다. 빈 주차장을 찾아 도로를 배회하거나 주택가 골목길에서 주차 문제로 심한 갈등을 겪는 일은 다반사다. 이에 대처하기 위해 건물 신축 시 필요한 주차장을 확보하도록 법으로 강제하고, 더 많은 공영주차장을 건설하고자 힘쓴다. 그런데 한편에서는 도심 주차비를 올리고 주차 공급도 제한해야 한다고 주장한다. 도심 주차비가 저렴하기 때문에 더 많은 차들이 도로로 나와서 혼잡이 가중된다는 것이다. 주차난을 해소하기 위해 어떤 정책들을 우선 시행해야 할 것인가.

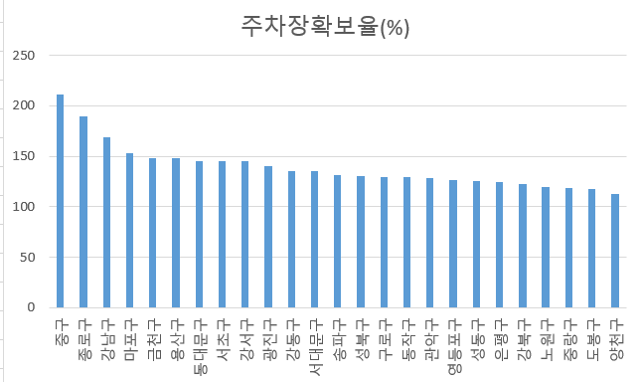

주차의 수요와 공급 균형을 판단할 때 활용하는 통계는 ‘주차장 확보율’이다. 예를 들어 서울은 2020년 말 기준 137.1%로 이미 주차면수가 차량 대수보다 훨씬 많다. 이론적으로는 모든 차량이 하나 이상의 주차장을 확보했으니 충분하다고 볼 수도 있다. 그럼에도 우리는 왜 곳곳에서 주차난을 겪고 있는 것일까. 왜 여전히 보도 위나 길 옆에 불법주차가 난무하는 것일까. 그 이유에 대해 찬찬히 살펴보자.

서울시 구별 주차장 확보율. 서울 열린데이터광장

주차장 확보율은 주차공급이 수요를 충분히 따라가는지를 보여주기에는 불완전한 지표다. 왜냐하면 통상 1면의 주차장으로는 차 1대의 주차수요를 감당할 수 없기 때문이다. 차를 출퇴근에 이용한다면 자기 집과 회사에 모두 주차장이 있어야 하므로 최소 2개의 주차장이 필요하다. 쇼핑이나 운동 갈 때도 차를 가져간다면 그 시설에 추가적인 주차장이 필요하다. 그러므로 차량 1대가 발생시키는 주차수요는 ‘1’보다 큰 것이 당연한데, 확보율 통계는 100%가 되면 충분한 것 같은 착각을 일으킨다.

설령 물리적으로 충분한 주차장을 확보하더라도 수요를 모두 흡수하지 못할 수 있다. 주차수요는 비용에 매우 민감하게 반응하기 때문이다. 인근에 비해 주차비가 비싸거나, 주변에 큰 위험 없이 불법주차가 가능하다면 해당 주차장은 외면받을 것이다. 도로변에 주차해도 벌금 낼 일이 없다면 결과적으로 불법주차는 무료주차와 다름없기 때문이다.

텅 빈 공영주차장 옆 불법주차. 김진유 교수

대부분의 도시는 주차비에 대해서 무척 관대하다. 버스를 무료로 타는 대상은 극소수지만, 무료 주차장은 도시 곳곳에서 제공된다. 관공서나 쇼핑센터에 가서 부담스러운 주차비를 내는 일은 드물다. 무료이거나 몇 천 원 수준이다. 그러나 주차장 건설에 필요한 토지비와 건설비를 생각하면 말도 안 되는 요금이다. 예를 들어 서울 중구 서소문에 있는 서울시청의 주차장 한 면은 약 10㎡인데, 진입로와 회차공간까지 생각하면 1면당 필요한 토지는 최소 30㎡다. 현재 공시지가가 대략 ㎡당 500만 원이니 땅값만 1억5,000만 원이다.

도심에서 실제 징수하는 주차비는 대부분 땅값의 기회비용에도 미치지 못한다. 예를 들어보자. 서울 서초구청 주차장 1면에 들어가는 토지의 가치는 약 4억 원이고, 시중 대출 이자율 3%를 적용하면 연간 기회비용은 1,200만 원이다. 하루 9시간, 주 5일 이용을 가정해 계산해보면 시간당 기회비용은 약 5,000원이다. 그러나 실제 받는 주차비는 최초 1시간에 1,500원이다. 결과적으로 구청에서는 시간당 3,500원의 주차비를 보조해주고 있는 셈이다. 얼마나 부적절한가. 오히려 전철이나 버스 타고 온 민원인에게 보조금을 지원해줘야 한다. 탄소 배출도 줄이고 수억 원짜리 주차공간도 쓰지 않아 사회적 비용을 절약했으니 말이다.

방문용보다 직원용 주차장에 대한 정책은 더 심각하다. 수도권 한 대도시의 시청 지하 주차장은 늘 만원인데, 직원들이 아침에 가져온 차들로 빈자리가 없기 때문이다. 그 차들은 하루 종일 아무일 안 하고 자리만 차지하다가 저녁에 제 주인을 싣고 돌아가서는 그 집 주차장에서 밤새 또 아무것도 안 할 것이다. 시청 직원들이 그저 한두 시간 사용하는 자동차가 날마다 2개의 주차장을 소비하고 있는 것이다. 이런 패턴은 외국도 예외가 아니다. 한 연구에 의하면 미국 운전자는 하루 24시간 중 단 37분(2.6%)만 운전한다. 23시간 넘게 그의 차는 아무 일도 안 하고 어딘가에 주차돼 있을 뿐이다.

그런데 많은 도시에서 직원용 주차장이 꼭 필요한 것이라 보기 어렵다. 100m도 안 되는 곳에 전철역이 있고 버스정류장은 정문 바로 앞에 있는데, 대중교통이 불편해서 차를 가지고 온다고 주장한다면 그것은 핑계일 뿐이다. 핵심은 역시나 주차비다. 앞서 언급한 시청의 경우, 한 달 주차비는 2만5,000원으로 주차장 토지의 기회비용 37만 원의 6%에 불과하다. 결국 주차장을 이용하는 직원에게 매월 34만5,000원의 보조금을 지급하고 있는 셈이다. 버스 타는 직원에 비해 더 많은 탄소를 발생시키고 도로 혼잡을 유발하는 직원에게 보조금을 주다니 정말 잘못된 정책이다. 이런 측면에서 직원주차장이 없는 서초구청은 매우 바람직하다.

도심의 주차비는 도심 혼잡에 결정적 영향을 미친다. 종묘나 잠실역과 같은 서울의 도심 공영주차장 요금은 시간당 4,800원이다. 저렴하게 주차하고 일을 볼 수 있으니 부담 없이 도심에 차를 몰고 오는 사람이 많다. 그런데 만약 도심 주차비가 시간당 2만 원이 넘는다면 우리는 어떤 결정을 내릴까.

2018년 기준으로 호주 시드니 중심가의 옥내 주차비는 시간당 평균 2만4,000원(28호주달러)이다. 하루 종일 세운다면 6만5,000원을 내야 한다. 우리 도시의 주차비와 비교하면 엄청난 금액이다. 한편 노상주차장은 평일 낮에 시간당 6,000원(7.2호주달러) 수준으로 저렴하지만 피크타임에는 1, 2시간이 최대 주차시간이다. 최대 주차시간을 넘기면 약 10만 원(116호주달러)의 벌금을 내야 한다. 그러니 시민들은 웬만해서는 버스나 기차, 페리 같은 대중교통을 이용한다. 불가피하게 차를 가지고 가면 최대한 빨리 일을 보고 돌아온다. 수백만 명의 관광객이 다녀가고 도심 도로 폭이 좁아도 정체가 심하지 않은 이유다.

미국 샌프란시스코의 사례도 참고할 만하다. 샌프란시스코교통국은 주차가 한 블록에 집중되지 않도록 주차비를 시간당 0.5~7달러로 차별화해 효과를 거두고 있다. 주차요금을 통해 주차수요를 분산시키는 전략인데, 뉴욕이나 시드니 등 많은 대도시에서 채택하고 있다. 특히 시드니는 2030년까지 신규 주차장 건설을 50% 축소하고 노상주차요금을 노외주차요금과 유사한 수준까지 올려 도심주차수요를 더욱 억제하기로 했다.

서울도 작년 말 조례를 개정해 공영주차장을 3개 급지로 나누고 철도역 접근성과 공시지가를 반영해 주차비를 차등화하기 시작했다. 고무적이지만 여전히 매우 저렴하다. 모 업체의 내비게이션 빅데이터 분석결과를 보면 주차수요가 집중되는 곳은 중구, 강남 등 주요 업무지역이다. 이 지역은 주차비가 무서운 곳이 돼야 한다. 그래야 길이 뚫리고 도심이 활성화된다. 이렇게 걷은 주차수입은 대중교통 인프라 개선과 주차난이 심각한 주거지에 저렴한 주차장을 짓는데 쓰자. 서민의 도심접근성을 높이고 밤에 주차로 다투는 일이 줄어들 것이다. 차를 덜 타고도 우리 도시는 더 살 만한 곳이 될 것이다.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0