보내는 기사

"한국보다는 낫다", 14억 위태로운 중국의 트집

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

'메이드 인 차이나'라고 적힌 티셔츠를 입은 부부가 11일 두 아이와 함께 중국 베이징 톈안먼 광장 인파 속을 거닐고 있다. 베이징=AP 연합뉴스

“4억7,500만 중국인이 일어섰다.”

1949년 9월 21일 1차 중국인민정치협상회의(정협). 마오쩌둥(毛澤東)은 이렇게 외쳤다. 톈안먼 망루에 올라 신중국을 선포하기 열흘 전이다. 인구 규모를 앞세워 자신감을 뽐냈다. 53년 조사해보니 5억8,000만 명으로 집계됐다. 중국 인구 총조사(센서스)의 시작이었다.

14억1,178만 명. 국무원이 11일 발표한 지난해 중국 인구다. 발표 시점을 한 달 늦추면서 ‘14억 붕괴’ ‘사상 첫 인구 감소’ 등 억측이 난무했다. 뚜껑을 열어보니 인구는 계속 늘었다.

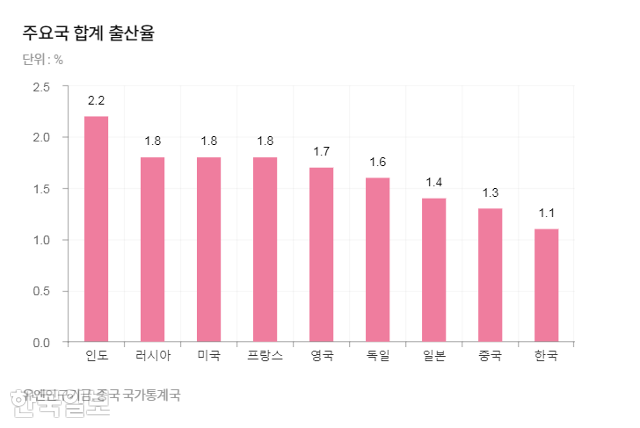

안도감은 잠시, 전망이 어둡다. 합계 출산율이 1.3으로 뚝 떨어졌다. 인구 현상 유지 기준(2.1)에 한참 못 미친다. 신생아는 18% 줄었다. 인도가 따라잡는 건 시간문제다. “출생 1명당 100만위안(약 1억7,500만 원)을 주자”는 파격 제안이 폭발적 호응을 얻었다. “월수입 1,000위안(약 17만5,000원) 이하가 6억 명"이라는 리커창(李克强) 총리 발언에 비춰 ‘출산 로또’나 다름없는 액수다.

합계 출산율=가임기 여성이 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수.

비교 대상으로 한국을 소환했다. 1.1로 추락한 전 세계 최저 출산율을 꼬투리 잡았다. “인구가 줄어들고 있다”는 우려가 “한국이 지구상에서 사라질 수도 있다”는 악담으로 번졌다. 웨이보 조회수는 1억4,000만을 넘었다. 중국 광둥성(1억2,600만 명) 인구가 일본(1억2,400만 명)보다 많다며 애써 위안을 삼았다. 인구 감소는 동북아 공동의 난제가 됐다. 하지만 이웃 국가는 협력 대상이 아닌 내부 후폭풍을 달랠 바람막이에 그쳤다.

국무원은 “중국 출산율이 경고선 아래로 떨어졌지만 저출산의 덫에 빠진 것은 아니다”라고 강변했다. 2015년 ‘한 자녀’ 정책을 폐지하자 이듬해 신생아 수가 반짝 증가한 사례를 거론했다. 코로나 위기가 걷히면 출산율이 회복될 것이라는 논리다. 내친김에 "산아 제한을 아예 없애자"는 주장도 힘을 얻고 있다.

민심은 시큰둥하다. 30대 중국인 지인은 코웃음을 쳤다. “키울 자신이 없는데 과연 아이를 낳을까요.” 정부가 인구를 쥐락펴락하던 시절은 지났다는 것이다.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0