보내는 기사

2갑자 동안 놋점거리 지킨 봉화유기 터줏대감

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

봉화 내성유기 김선익(오른쪽) 유기장과 아들 형순씨가 봉화읍 삼계리 공방에서 유기제품을 살펴보고 있다. 이용호 기자

스테인리스스틸에 밀려 요즘 일상 밥상에선 찾아보기 어려운 유기(鍮器). 그러나 제수용으로 입지가 여전하고, 한정식 집에선 유기 사용이 늘고 있다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 구리와 주석 합금으로 만들어 녹이 잘 스는 탓에 관리가 어려워도, 보온력이 좋고 그 묵직함과 은은한 빛깔에서 번지는 고급스러움이 그 불편을 상쇄한다.

봉화 내성유기

유기를 이야기할 때 빠지지 않는 마을이 있다. 경북 봉화군 봉화읍 삼계리. 낙동강 지류이자 봉화의 젖줄인 내성천이 마을을 가로질러 흐르는 전형적 시골 마을이다. 세상은 ‘유기마을’로 부른다. 전체 60여 가구 규모로, 요즘 시골치고는 제법 크다. 1920년대 전후엔 대단했다고 한다. 전국 유기 수요의 70%를 댈 정도로 유기 주산지였다. 30~40가구가 유기 제조에 종사했다. 주민들에 의하면 약 200년 전인 1830년대 곽씨, 맹씨 성을 가진 이들이 외부에서 들어와 유기를 만들기 시작했다고 한다.

이 마을은 놋점거리, 놋갓점으로 불릴 정도로 번성했지만, 지금은 2곳의 유기 제조ㆍ판매점이 남아 있다. 그 중에서도 경북도무형문화재 제22호 김선익(85) 유기장(鍮器匠)과 그의 아들 형순(48)씨가 4대째 운영 중인 내성유기가 대표적이다. 915번 지방도를 타고 봉화읍 소재지를 벗어나 북쪽으로 조금 가다 보면 내성천 신흥교 건너편 마을 입구에 자리잡고 있다. 마을회관 바로 옆에 판매점인 공방이, 그 안쪽으로 산기슭에 제조공장이 있다.

김 유기장은 “이곳이 유기마을이 된 것은 소백산 태백산 사이에 있고 춘양목 집산지여서 쇠(청동)를 녹이는 데 필요한 숯을 구하기 쉬웠기 때문인 것 같다”고 설명했다. 춘양목은 모든 나무의 으뜸으로 불리는, 소나무 재목이다. 그는 “경북북부와 강원도, 동해안으로 가는 길목으로 보부상 활동이 왕성해 생산과 유통이 활발했다”고 덧붙였다. 유기마을 형성 배경에 유기 제조에 필수적인 양질의 숯 확보가 용이하고, 보부상을 통해 원재료인 구리와 주석 조달이 무난할 수 있었던 지리적 이점이 있다는 것이다. 삼계리는 두 개의 내성천 지류가 하나로 합쳐져 세 갈래 물길을 이룬다고 해서 붙은 이름이다. 김 유기장은 “유기 제작에 많은 물이 필요한 건 아니지만, 사람들이 정착하는 데 기여했을 것”이라고 했다.

4대로 이어진 내성유기 역사는 120여년 전으로 거슬러 올라간다. 150년 전 김 유기장의 증조가 농사를 짓기 위해 이곳에 정착했고, 농사를 지으면서 유기를 다뤘고, 유기를 보고 자란 김 유기장의 조부가 농사보다 벌이가 나아 보였던지 유기 일을 본격 시작했다. 김 유기장이 현재 살고 있는 집에서 시작한 가내수공업 형태였다. 내성유기는 김 유기장의 부친과 자신을 거쳐 아들에게까지 이어지고 있다.

지난달 29일 삼계리 신흥교를 건너자 마을회관과 정자나무, 붉은 바탕에 흰색 글씨로 된 ‘奉化내성유기工房’ 간판이 한눈에 들어왔다. 원래 판매장이 좁아 20여년 전 새로 지은 건물이다. 그 전까지는 이곳에서 100m가량 떨어진, 자택에서 판매해왔다. 150년도 더 된 집이다. 판매장에서 만난 형순씨는 “새로울 게 없어요. 만드는 건 아버지가 가르쳐 주신 전통 공법 그대로, 디자인은 소비자 주문대로 변화를 주는 게 전부입니다." 갖가지 혁신이 난무하는 요즘, 이곳에서는 전통을 지키는 게 ‘혁신’이자 경쟁력인 셈이다.

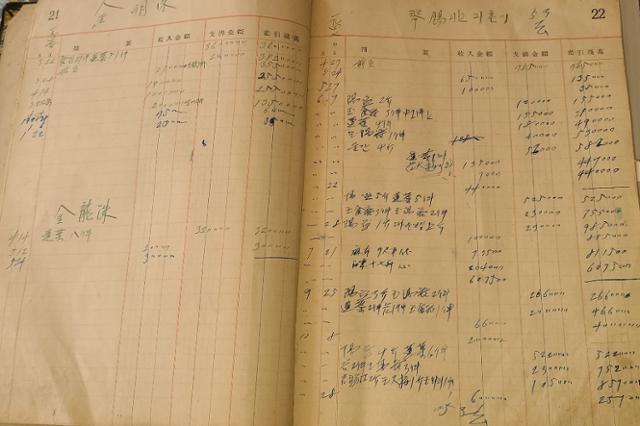

판매장에 들어서자 진열대 안에서 유기가 반짝거린다. 화려한 조명에도 먼지 한 점이 없다. 대접과 수저, 뚜껑 있는 식기, 향로는 박물관의 물건처럼 보인다. 실제 이곳이 내성유기의 박물관이다. 김 유기장은 판매장 뒤쪽에서 해방 직후이던 1946~48년 부친이 사용한 낡은 거래장부를 내보였다. ‘1948년 6월 22일 옥식기 3벌, 양푼이 5건, 4월 1일 연엽 8건, 5월 21일 옥식기 2건, 술잔 1건, 접시 1건’ 등 거래 내역이 빼곡히 적혀 있다. ‘마늘 4접, 백미 5되, 맥미 10되’ 등 물물교환 흔적도 남아 있다.

김 유기장은 ”일제강점기 때 일제가 쇠붙이나 놋쇠는 물론 집 안의 놋그릇까지 강탈하는 바람에 유기 생산을 중단하기도 했고, 한국전 이후엔 놋쇠가 부족해 포탄 탄피나 잡동사니로 만들다 보니 품질이 떨어졌다”며 “해방 이후부터 6ㆍ25전쟁 직후까지 할아버지께서 유기를 당나귀에 싣고 인근 영주장에 내다팔던 기억도 있다”고 말했다.

김 유기장의 증조, 조부가 만든 유기는 주로 도부상들이 떼다 장터나 마을을 돌아다니며 파는 형식으로 유통됐다. 도부상은 조직적으로 대량의 물건을 팔던 보부상과 달리 개인적으로 조금씩 물건을 떼다 파는 상인을 가리킨다.

유기마을에서, 유기 만드는 집에서 태어난 김 유기장. 어릴 적부터 어깨 너머로 유기를 배우다 군복무를 마친 뒤 1961년부터 본격적인 가업 잇기에 나섰다. 집 한쪽 구석에서 하던 것을 논 3,300㎡를 판 돈으로 공장을 지었다. 지금의 공장은 60년 전 지은 공장에서 조금 떨어진 곳에 지어 1990년 이전했다.

화려한 공방과 달리 뒤쪽 ‘공장’은 노포 느낌을 물씬 풍긴다. 빛 바랜 슬레이트 지붕, 낡은 벽, 넓지 않은 내부공간엔 놋쇠를 녹이는 용해로, 거푸집을 만드는 금형작업대, 거푸집에 놋쇠물을 붓는 주조공간이 자리잡고 있다. 한켠엔 거친 유기 표면을 다듬고, 연마실로 옮겨 광을 내는 작업장이 자리하고 있었다. 제조, 가공 기술이 눈부시게 발전하고 있는 현대지만 전통에 충실하고 있는 내성유기의 모습이다. 진흙으로 만든 화덕이나 다듬기 작업대 등은 예나 지금이나 크게 다를 바 없고, 손발로 하던 풀무질을 전기 송풍기가 대신하고, 조명이 밝아졌다는 정도가 차이라면 차이다. 이곳에서 성수기엔 8명가량, 비수기인 겨울철엔 4, 5명이 매달려 유기를 만든다. 이렇게 만들어진 유기는 자체 판매점은 물론 전국 유명 백화점으로 납품된다.

내성유기는 주조유기다. 유기 만드는 법은 크게 주조와 단조, 2가지로 나뉜다. 구리ㆍ주석 합금을 녹여 만드는 주조법은 식기 등 소형제품 제조에 유리하다. 단조는 합금 덩어리를 불에 달구면서 망치로 쳐서 모양을 잡는다. 단조법으로 만든 유기를 방짜유기라고 한다. 유기 제조용 합금은 구리 78%에 주석 22%로 돼 있다.

내성유기는 1970년대 들어 스테인리스 제품이 본격 보급되면서 일제강점기 때보다 더 큰 시련을 겪었다. 이때 삼계리 유기공방 대다수가 마을을 떠났다. 내성유기도 10여년간 유기 제조와 판매를 접기도 했다. 하지만 김 유기장은 조상으로부터 물려받아 평생을 함께한 유기를 버릴 수 없었다. 공방과 공장을 재정비했다.

새로운 120년을 열 준비도 마쳤다. 대학에서 세라믹을 전공한 둘째아들 형순씨. 어릴 때부터 어깨 너머로 배운 유기 만들기를 1995년부터 본격 시작했다. 2005년엔 유기장 조교보유자 인증도 받았다. 이후 큰아들 진순(52)씨까지 합류했다.

내성유기는 2010년 농어촌산업박람회에서 전국 183개 각종 명품들과 경쟁해 10대 명품에 선정되기도 했다. 2015년엔 경북도 향토뿌리기업으로 선정됐다. 형순씨는 “아직도 유기를 만들 때마다 걱정이 앞서는 걸 보면 배움이 멀었다는 생각이 든다”고 했다. “합금을 녹이는 과정에서 이물질이 들어가거나 기포가 생기면 품질이 떨어진다”며 “이를 모르고 지나치면 그릇을 만든 다음엔 결함을 찾아내기 어려운데 이 부분은 아버지의 도움이 필요하다”고 말했다.

내성유기는 소비자중심 경영으로 ‘유기 르네상스’ 시대를 준비 중이다. 형순씨는 “제조는 전통을 따르지만, 디자인은 소비자들이 원하는 대로 한다”며 “10여년 전부터 일상생활 속에서 멋과 여유를 찾는 사람이 많아지면서 판매도 늘고 있다”고 말했다. 대체로 단순하고 예쁜 것, 작은 것을 선호하는 젊은이들의 기호와 유기의 특성이 잘 맞아떨어진다는 것이다. 여기에 유기는 보온 보냉 효과가 뛰어난데다 살균력 있는 웰빙식기로 알아주는 사람들이 늘면서 포스트 코로나 시대에 더 큰 조명을 받을 수 있을 것이라는 게 이들 부자의 전망이다.

봉화 내성유기 판매장과 공장. 판매장 뒤 오른쪽 슬레이트 지붕이 공장이다. 이용호 기자

봉화 내성유기 김선익 유기장 조부가 쓴 거래장부.

봉화 내성유기 김선익 유기장이 수년 전 유기제작을 하는 모습. 봉화군 제공

경북 봉화 내성유기 김형순 전수자가 유기작업 중 칼질을 하고 있다. 이용호 기자

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0