보내는 기사

11개월 독한 싸움… 종착점 아직도 닿지 못한 추미애·윤석열 갈등

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

윤석열(왼쪽 사진) 검찰총장과 추미애 법무부 장관. 뉴시스·뉴스1

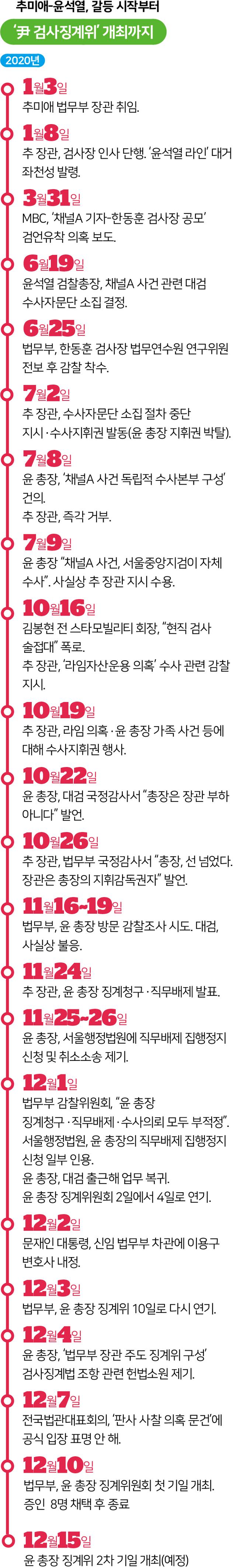

추미애 법무부 장관이 10일 윤석열 검찰총장을 겨냥해 소집한 법무부 검사징계위원회가 열리면서, 추 장관 취임 후 11개월간 이어진 두 사람 간 사생결단식 싸움도 종착점을 향해 달려가고 있다. 다만 이날 징계위 의결이 내려지지 못함에 따라 2차 기일이 열리는 15일까지, 최소 닷새 동안은 이들의 대립 국면이 더 이어지게 됐다.

두 사람의 갈등은 검찰개혁을 기치로 내건 추 장관이 법무부 수장으로 올 때부터 예고됐다. 추 장관은 청와대의 울산시장 선거개입 의혹으로 검찰 칼끝이 정권의 심장부를 향하던 올해 1월 3일 법무부 장관에 취임했다. 검찰개혁의 '아이콘'이었던 조국 전 장관이 가족 비리 수사로 35일만에 낙마하자, 조 전 장관보다 더 강력한 검찰개혁 전도사로 추 장관이 선택받은 것이다.

추 장관은 신고식을 하듯 취임 5일 만에 단행한 검사장급 이상 인사에서 ‘윤석열 사단’으로 불렸던 대검찰청 간부들을 친정권 인사들로 대폭 물갈이했다. 대검은 당시 “검찰총장의 의견을 청취하는 절차를 거치지 않았다”며 문제를 제기했지만, 추 장관은 “의견을 내라고 했으나 검찰총장이 명을 거역했다”고 받아쳤다. 추 장관과 윤 총장의 1차 충돌이었다.

이후에는 구체적 사건을 두고 두 사람이 부딪혔다. 추 장관이 직설적으로 공격하면 윤 총장은 소극적으로 방어하는 입장이었다. 지난 4월 한명숙 전 국무총리의 불법 정치자금 수사과정에서 검찰이 증인들에게 위증을 교사했다는 진정이 들어오면서 진상조사 주체를 두고 두 사람은 다시 충돌했다. 윤 총장은 6월 1일 사건을 대검 인권부에 배당하고 서울중앙지검 인권감독관실에서 조사하도록 했지만, 추 장관이 “인권 문제가 아닌 감찰 사안”이라고 규정하자, 대검은 결국 추 장관 뜻대로 감찰부에 사건을 맡겼다. 그 과정에서 추 장관은 “총장이 내 지시의 절반을 잘라먹었다”고 직격하기도 했다.

추 장관의 윤 총장 공격은 초여름에 절정으로 치달았다. 7월 2일 이른바 ‘검언유착’ 사건을 둘러싸고 헌정 사상 두 번째 법무부 장관의 수사지휘권을 발동한 것이다. 이동재 전 채널A 기자가 유시민 노무현재단 이사장의 비위를 취재하는 과정에서 한동훈 검사장과의 친분을 과시해 취재원을 협박했다는 의혹과 관련해, 추 장관은 “총장의 최측근이 수사대상"이라며 윤 총장의 지휘권을 박탈해 버렸다.

추 장관은 여기서 멈추지 않고, 10월 19일 재차 수사지휘권을 발동했다. 라임자산운용 펀드 환매 중단 사건의 핵심인물인 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 “현직 검사에게 술접대를 했다”고 폭로한 옥중 편지가 도화선이 됐다. 추 장관은 “윤 총장이 해당 의혹을 제대로 수사지휘하지 않았다는 의심이 든다”고 했다. 특히 장관의 수사지휘 대상에 윤 총장 배우자와 장모가 연루된 사건까지 포함시켜 사실상 윤 총장의 사퇴를 압박했다.

침묵을 지키던 윤 총장은 국정감사를 반격의 기회로 삼았다. 10월 22일 열린 국회 법제사법위원회에 출석한 윤 총장은 "총장은 장관의 부하가 아니다"며 추 장관의 잇따른 조치가 부당하다고 주장했다. 추 장관은 그러자 11월 24일 헌정 사상 최초로 검찰총장을 징계에 회부하고 직무배제 명령을 내리면서, 윤 총장을 몰아내기 위한 '마지막 카드'를 꺼내 들었다. 윤 총장도 더 이상은 못 참겠다는 듯 대리인을 통해 할 말을 쏟아냈다. 그리고 이날 열린 징계위는 더 이상 물러설 수 없는 두 사람에겐 최후의 승부처가 되는 듯했으나, 2차 기일이 잡히면서 '운명의 시간'도 좀 더 미뤄지게 됐다.

추미애-윤석열, 갈등 시작부터 징계위 개최까지. 그래픽=김대훈 기자

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0