보내는 기사

종묘 제사 가는 길에도 말 돌려 들판으로... ‘사냥 덕후’ 태종

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

여러분처럼 조선의 왕이나 왕비도 각자 취향이 있었고 거기에 마음을 쏟았습니다. 문화재청 국립고궁박물관 학예사들이 그간 쉽게 접하지 못했던 왕실 인물들의 취미와 관심거리, 이를 둘러싼 역사적 비화를 <한국일보> 에 격주로 토요일에 소개합니다.

친히 화살을 가지고 말을 달려 노루를 쏘다가 말이 거꾸러짐으로 인하여 말에서 떨어졌으나 상하지는 않았다. 좌우를 돌아보며 말하기를,

“사관(史官)이 알게 하지 말라.”

하였다.

(태종실록 권7, 태종 4년 2월 8일 기사)

위의 태종실록 기사는 국왕이 계신 곳이면 어디든 따라가 그의 말과 행동을 가감 없이 기록하는 일을 소임으로 하는 사관의 책무와 직필(直筆) 정신을 보여주는 대표적 일화로 소개되곤 한다. 하지만 태종(太宗ㆍ1367~1422) 입장에서 생각하면 이보다 더 큰 굴욕이 또 있을까 싶다.

말에서 떨어진 일로 이미 위신이 깎였는데, 사관에게는 비밀로 해 달라는 말까지 사관이 고스란히 적어서 후세에 남기는 바람에 지엄한 국왕의 체면이 말이 아니게 되었으니 말이다.

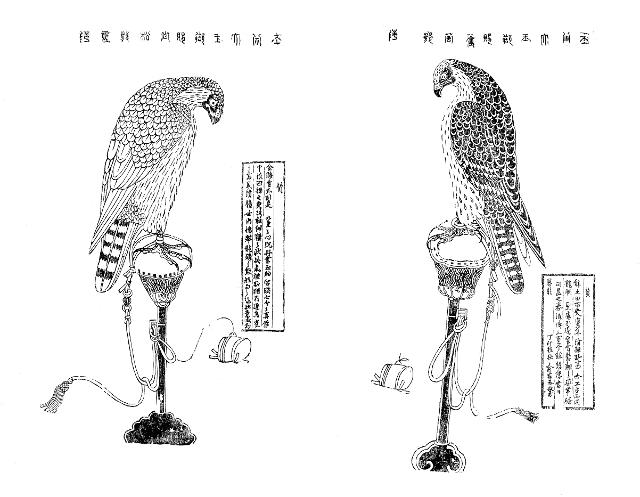

'이응도(二鷹圖)' 목판, 태종이 이천우에게 내려준 두 마리 매 그림을 목판에 새긴 것이다. 태종 대에 받은 그림이 손상되어 숙종 때 다시 그렸다고 하며 현전하는 목판본은 18세기에 제작된 것이다. 귀한 그림을 영구히 보전하기 위해 목판본을 제작한 것으로 짐작된다. 2009년 이천우 후손가에서 국립광주박물관에 기증하였다. 국립광주박물관 제공

천하의 태종 이방원에게 굴욕을 안겨준 이 날의 낙마 사건은 국왕이 주체가 되어 이루어지는 대규모 군훈련인 강무(講武) 중에 일어난 것이었다. 강무는 혹시 일어날지도 모를 외적의 침입에 대비해 평상시 정기적 훈련을 통해 꾸준히 전투 기술을 익힐 목적으로 행해졌다.

강무는 사냥 형태로 진행되었는데, 일정한 체계 아래 역할을 분담하여 이루어지는 집단적 사냥 활동을 통해 북과 깃발 등 여러 가지 신호체계로 전달되는 군령(軍令) 습득, 짐승 몰이를 위한 다양한 진법(陣法) 구사, 사냥감을 맞추기 위한 궁술(弓術) 연마 등 종합적인 훈련이 가능했기 때문이다.

강무 제도는 조선 초기 태조대에 마련되어 태종대와 세종대에 지속적으로 시행되었으나 후대로 갈수록 횟수와 규모가 줄어들다가 조선 중기 이후에는 거의 시행되지 않았다.

태종은 1년에 두 차례, 봄ㆍ가을로 농사철과 겹치지 않는 시기에 강무를 행하도록 정하여 재위 기간 중 총 24회를 시행하였다. 장소는 대개 경기도와 강원도, 황해도 등지의 여러 지역을 돌아가며 정하였으며 기간은 대체로 10일 내외였다.

강무의 내용 자체는 예조에서 올린 규정에 의거해 진행되었지만, 행사 일정과 장소가 거의 태종 마음대로 결정되었기 때문에 강무가 군사훈련을 위한 것인지 아니면 사냥을 좋아했던 태종의 취미 활동을 위한 것인지 구분이 안 가는 경우가 자주 있다.

본시 태종은 성균관에서 유학(儒學)을 공부하고 17세에 과거에 급제할 정도로 실력을 갖춘 문관 출신이었다. 그러나 그는 아버지 태조의 무인 기질을 물려받은 덕분인지 사냥을 무척이나 좋아했다. 그의 말에 따르면 ‘어려서부터 오로지 말을 달리고 사냥하는 것을 일삼았’으며 왕위에 오른 뒤에도 ‘심심하고 적적한 것을 달래기 위해’ 사냥을 꾸준히 즐겼다. 강무 행사 외에도 수시로 사냥을 나가 노루와 사슴 등을 잡아왔고 개인적인 사냥 활동을 위해 며칠씩 궁궐을 비울 때도 자주 있었다.

태종은 말을 달리며 활을 쏘아 동물을 잡는 사냥뿐 아니라, 훈련된 매를 이용하여 꿩이나 토끼 등을 잡는 매사냥도 매우 좋아하여 몸소 팔뚝 위에 매를 받아들고 사냥을 나가거나 성 밖에 나가 매사냥을 구경하기도 했다.

오늘날의 서울시 광진구와 성동구에 속해 있는 살곶이벌은 태종이 매사냥을 직접 하거나 상왕인 정종(定宗ㆍ1357~1419)을 모시고 매사냥을 즐겨 구경하던 곳이었다.

'이응도(二鷹圖)' 목판의 탁본. 왼쪽이 백송골, 오른쪽이 노화송골이다. 국립광주박물관 제공

흥미롭게도 태종의 매 두 마리의 모습을 새긴 이응도(二鷹圖) 목판이 현재 국립광주박물관에 소장되어 있다. 태종과 사촌간인 이천우(李天祐ㆍ?~1417)가 1416년(태종16) 관직을 그만둘 때 태종이 매에 빠져 정사를 그르칠까 걱정하여 그의 두 마리 매를 달라고 하자, 태종은 이천우의 초상화를 그리게 하여 내려 주면서 매 그림을 함께 하사하였다고 한다.

그림으로 그려진 매는 백송골(白松?)과 노화송골(蘆花松?)로, 흰 빛을 띠는 백송골은 송골매(길들여 사냥에 이용하는 매) 중에서 크기가 가장 크면서도 성질이 굳세고 날쌔어 매우 귀한 것으로 여겨졌다. 태종이 과연 매 두 마리도 함께 내려주었는지는 확인되지 않지만 가까운 이들조차 걱정할 정도로 태종의 사냥 취미는 과도한 측면이 있었던 것 같다.

국왕에게 간언하는 일을 담당했던 사간원과 사헌부의 대간(臺諫)들은 자유분방하게 사냥을 즐기는 태종을 자제시키기 위해 진땀을 흘렸다. 격식이나 법도에 얽매이지 않고 마음껏 사냥을 하고 싶은 태종과 이를 만류하려는 대간들 사이의 긴장 관계를 보여주는 다음 일화를 살펴보자.

때는 태종 3년(1403) 9월, 태종은 명나라 영락제(永樂帝ㆍ재위 1402~1424)로부터 국왕 책봉 고명(告命)과 금인(金印)을 받은 사실을 종묘에 고하고 제사를 올리기 위해 한양으로 출발했다. 그런데 도중에 돌연 태종이 거가(車駕)를 돌려 개경으로 돌아가 버리는 일이 발생했다.

한양으로 가는 길에 홀로 거가 행렬에서 이탈하여 말을 타고 언덕과 들을 돌아다니며 매사냥을 즐기는 태종의 행동에 대해 대간들이 그릇되다며 강하게 저지하고 나서자 크게 마음이 상한 태종이 홧김에 한양행 거둥을 취소해 버린 것이다. 종묘에서 행하는 의례를 앞둔 이는 몸과 마음을 깨끗이 하고 살생(殺生)과 같은 부정한 일을 멀리 하는 것이 예법이었다.

대간들의 입장에서는 이러한 예법을 지키지 않고 시종하는 신료들조차 버려둔 채 혼자 사냥을 즐기기에 여념이 없는 임금의 잘못을 일깨우고 만류하는 것이 당연한 일이었다. 더욱이 불과 며칠 전에도 태종이 주위에 알리지 않은 채 무사들만 데리고 기러기 사냥을 나가는 바람에 임금이 간 곳을 알 수 없게 된 신하들이 몹시 놀라고 당황했던 사건이 있었던지라 대간들의 어조는 더욱 강경할 수밖에 없었을 것이다.

대간들은 임금이 말을 타고 사냥하다 부상을 입을까 염려된다는 이유를 대기도 했지만 사냥을 반대한 근본적 이유는 다른 데 있었다. 그들이 생각하기에 모름지기 임금은 학문을 숭상하고 성왕(成王)과 맹자의 가르침을 실천하며 궁궐에 앉아 하늘을 공경하고 덕을 닦아 진심으로 백성을 걱정하는 모습을 보여 주어야 했다.

또한 임금이 밖에 나갈 때에는 항상 시종과 의장(儀仗)을 대동하여 위의를 갖추는 것이 법도였으나 태종은 개의치 않았다.

게다가 임금의 사냥 활동으로 인한 민폐가 상당했다. 사냥 규모가 커지기라도 하면 사냥터로 정해진 지역의 백성들은 곡식을 미리 수확해야 했고, 미처 거두지 못한 곡식이 말과 짐승몰이꾼들의 발에 상하기도 했다.

말에게 먹일 꼴을 백성들이 준비해야 하는 경우도 있었고, 자신의 고을에서 사냥하는 임금을 위해 지방관들이 올리는 선물도 결국 백성들에게서 나왔을 테니 임금의 사냥으로 인한 폐해가 한두 가지가 아니었다. 이러했으니 대간들이 보기에 태종의 사냥은 당장이라도 그만 두어야 할 문제 행동이었다.

대간은 지치지 않고 끈질기게 사냥 중지를 청했고 태종 역시 이에 굴하지 않고 사냥을 계속했다. 하지만 그도 가끔은 대간들의 눈치를 볼 수밖에 없었던 것 같다.

자신도 궁궐 안에서 독서에 힘쓰고 있긴 하지만 여가에 놀고 싶은 것은 인지상정이니 이해해 달라는 식으로 말하기도 하고, 자신이 본래 궁궐에서 태어나고 자란 사람이 아니라 답답함을 참기 어려운 데다 잠저(潛邸) 때부터 즐기던 것이라 그만두기 어려우니 이번 한 번만 하고 그만두겠다고 사정하는 일도 가끔 있었으니 말이다.

세종에게 왕위를 물려주고 상왕이 된 뒤, 더 이상 누구의 눈치도 볼 필요가 없게 된 태종은 매일 혹은 며칠에 한 번씩 사냥을 나갔다. 그리고 몸이 비대한 세종의 건강을 걱정하여 사냥을 권하며 문무를 겸비한 국왕이 되어야 한다고 강조하기도 했다.

세종은 사냥을 그리 좋아하지 않았지만 가끔씩 상왕 태종과 노상왕 정종을 모시고 근교로 사냥을 나가곤 했다. 태종은 1422년(세종4) 4월 13일 세종과 함께 경기도 포천 등지로 마지막 사냥을 다녀온 뒤 다음달 22일 세상을 떠났다.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0