보내는 기사

[메디스토리] 소화기내과 의사 주당 평균 71시간 근무… 65%가 ‘번아웃’

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

<17> 내과, 흔들리는 ‘최후의 보루’

※‘메디 스토리’는 의사, 간호사 등 의료계 종사자들이 겪는 애환과 사연, 의료계 이면의 이야기를 전달합니다. <한국일보> 의 김치중 의학전문기자가 격주 월요일 의료계 종사자들의 이야기를 연재합니다.

서울의 한 대학병원 내과 레지던트 4년차인 A(32)씨는 지금도 병동에서 전화를 받으면 겁부터 난다. 중증에 고령 환자가 워낙 많아 환자상태가 언제 어떻게 변할지 예측할 수 없기 때문이다. 오후 6시부터 다음날 아침 7시까지 당직을 하는 날이면 초주검이 된다. 50~60명이 되는 환자를 봐야 하기 때문이다. 환자들은 수면제를 달라, 변비약을 달라, 원래 먹던 약으로 바꿔 달라는 등 끊임없이 A씨를 찾는다. 그나마 이런 환자들은 상대적으로 상대하기가 수월하다. 갑자기 혈압이 떨어지거나 의식을 잃은 환자가 발생하면 피가 바짝 마르는 느낌이다. 당직 때면 교수도 펠로도 없이 자신이 환자상태를 파악해 처방을 내려야 하기 때문이다. 그는 “전체 환자의 50% 이상이 내과 환자로 알고 있다”며 “대학병원 쏠림현상으로 환자가 증가했고, 여기에 전공의 수련시간이 주 80시간이 되면서 과거에 4~5명이 하던 당직을 1~2명이 맡아야 해 업무 부담이 커졌다”고 말했다. 그는 “출근해 회진 돌고, 교수 ‘오더’ 받아 병동환자 약 처방하고, 새로 입원한 환자 상담하고, 당직까지 해야 하기 때문에 내시경이나 초음파를 배울 시간조차 없다”며 “내과가 이렇게 힘들 줄은 꿈에도 상상하지 못했다”고 토로했다.

◇소화기내과 의사 10명 중 6명 이상 ‘번아웃’

내과 의사들은 자신들을 ‘진짜 의사’라고 자부한다. 수술을 할 수 없는 중중환자와 만성질환자들을 치료하기 때문이다. 그래서 병원에서는 내과를 ‘최후의 보루’라고도 한다. 내과 의사들은 “우리가 치료하지 못하면 사실상 병원에서 할 수 있는 치료는 없다”고 말한다. 이런 내과가 흔들리고 있다.

특히 내과 전문의를 양성하고 있는 대학병원 등 일선 수련병원이 심각한 인력난을 겪고 있다. 내과는 외래, 병동, 응급실, 중환자실은 물론 외과를 비롯한 다른 진료과 협진까지 감당해야 하는데 한정된 전공의, 교수인력이 발목을 잡고 있다. 김나영. 장은선 분당서울대병원 소화기내과 교수팀이 올해 10월 국내 44개 병원 소화기내과 의사 222명을 대상으로 설문조사를 한 결과 143명(64.4%)에서 ‘번아웃’ 증상이 관찰됐다. 이들 의사의 주당 평균 근무시간은 71시간에 달했다.

수도권의 한 대학병원 소화기내과 교수 B씨는 “소화기 내과는 위ㆍ대장 내시경을 맡고 있기 때문에 노동강도가 내과 중에서도 가장 높은 편”이라며 “환자들이 교수나 전문의에게 내시경을 받기를 원하고, 밀려드는 환자를 보느라 전공의들에게 내시경을 가르칠 여유가 없어 업무강도가 점점 세지고 있다”고 말했다. 이 병원에서 근무하던 40대 교수 한 명이 ‘살고 봐야겠다’며 올 9월 사직했다고 B씨는 전했다.

내과전문의들은 과거에 비해 내과의 인기가 시들해진 것도 인력난을 가중시킨다고 설명한다. 김나영 분당서울대병원 소화기내과 교수는 “과거에는 의대 1등부터 10등까지 내과를 지원했지만 지금은 상황이 달라졌다”고 말한다. 다른 진료과와 달리 9개 진료영역을 모두 공부해야 하는 부담이 크고, 전문의 자격을 취득해도 외과, 성형외과, 정형외과 등에 비해 수익이 낮아 요즘 의대생들의 내과 선호가 낮다는 얘기다. 예를 들어 피부과의 경우 피부와 모발, 손발톱, 점막 등에 발생하는 병변을 공부하면 되지만 내과의 경우 소화기, 순환기, 호흡기, 신장, 내분비, 알레르기, 혈액종양, 감염, 류마티스 등 9개 진료영역을 커버해야 한다.

대학병원은 인력난에 따른 과로로 힘들고, 개원을 하면 ‘생존경쟁’에 시달린다. 올 1월 경기 동탄신도시에서 개원한 내과 전문의 C씨는 “신도시인데도 이미 자리를 잡은 내과 선배들은 물론 가정의학과 의원, 한의원들과 경쟁을 하고 있다”며 “내시경 수가가 4만원대인데 환자를 유치하기 위해 가격할인을 고민할 정도로 내과 사정이 좋지 않다”고 말했다.

◇“내과는 중노동”… 레지던트 정원도 못 채워

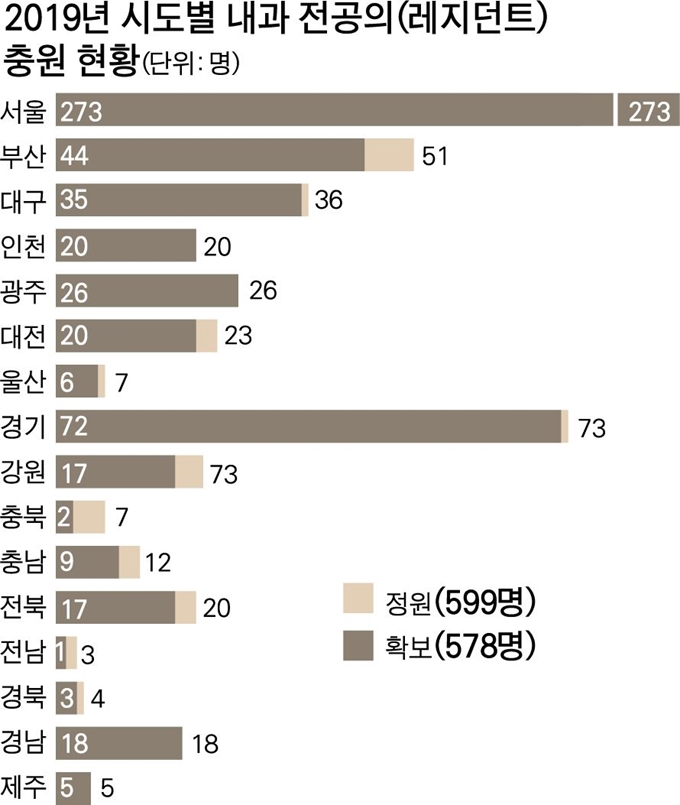

내과 인기가 시들해진 것은 내과 전공의 충원현황에서도 여실히 드러난다. 보건복지부 자료에 따르면 2019년 전국 수련병원 내과 전공의 정원은 총 599명인데 578명(96.5%)을 확보하는데 그쳤다. 수도권에서는 서울(273명)과 인천(20명), 지역에서는 광주(26명), 경남(18명), 제주(5명) 등이 정원을 채웠지만 충북의 경우 7명 정원에 2명을 확보하는데 그치는 등 지역별 격차가 심했다. 김대중 아주대병원 내분비내과 교수는 “지방에서 의대를 다니는 의대생의 대부분이 수도권 학생이라 의대를 졸업한 후 전공의 수련은 서울이나 수도권에서 받으려 해 특정 지역 쏠림현상이 발생할 수밖에 없다”며 “지금은 성적보다 일단 정원만 채워도 감지덕지한 상황”이라고 말했다. 레지던트 정원을 채우지 못한 충북의 한 대학병원 내과교수 D씨는 “의대생들이 지방의대를 졸업한 후 우선적으로 서울에 지원을 하고, 서울에서 탈락하면 경기권에, 경기권에서 탈락하면 지방에 지원하기 때문에 지방에서는 전공의를 확보하기 힘들다”며 “지방에서 의대를 나와도 레지던트를 서울이나 경기권에 있는 유명 대학병원에서 마쳐야 개원을 해도 명함을 내밀 수 있기 때문에 수도권 쏠림현상을 막을 수 없다”고 말했다. .

고령ㆍ만성질환자들이 대학병원에 쏠려 업무강도가 높아진 점도 내과 기피를 부추긴다. 김대중 교수는 “전공의 수련시간이 주 80시간으로 제한돼 전공의들 근무여건은 개선됐지만, 전공의들이 4, 5명 정도 당직을 서다가 이제는 한두 명으로 줄었다”며 “과거에는 1, 2년차 후배들이 실수를 하거나 환자 진단에 어려움을 호소하면 함께 남아 있던 3, 4년차 선배들이 문제를 해결해줬지만 이제 혼자 모든 문제를 해결해야 하다 보니 지원을 기피한다”고 말했다.

내과가 흔들리면 결국 병원 전체 의료의 질은 물론 환자안전을 담보할 수 없다고 내과 전문의들은 말한다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수는 “환자를 봐야 하는 의료진은 늘지 않는데 병원 규모는 커지고 있어 현재와 같은 상태가 지속되면 환자안전을 담보할 수 없다”고 우려했다. 이재갑 한림대강남성심병원 감염내과 교수는 “내과 전문의 부족은 결국 고령ㆍ중증질환자를 병원에서 돌볼 수 없는 끔찍한 사태를 초래할 수 있다”고 경고했다.

김영수 의정부성모병원 신장내과 교수는 “수술은 외과에서 하지만 수술에 필요한 모든 상황을 점검하고 수술 후 예상치 않은 합병증 등을 치료하는 곳이 내과”라며 “내과 의사가 부족하고 실력이 떨어지면 특정 대형병원으로 환자가 쏠리고, 여기서 근무하는 의사들이 번아웃되며 의료사고의 위험성이 높아지는 악순환이 반복될 것”이라고 지적했다. 그는 “풍부한 경험과 축적된 의학적 지식을 통해 환자 상태를 정확히 판단해 환자에 맞는 치료를 해야 하는 내과가 흔들리면 내과뿐 아니라 모든 진료과에 영향을 미쳐 의료의 질이 떨어질 것”이라며 “입원전담전문의 확충 등 내과 문제를 해결하기 위한 대책이 필요하다”고 덧붙였다.

김치중 기자 cjkim@hankookilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0