보내는 기사

[정민의 다산독본] “일렁이는 물풀 춤사위에 나도 유영” 초당의 달밤을 사랑하다

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

<82ㆍ끝> 둘째 아들 정학유

◇8년만에 만난 아들

다산이 초당으로 거처를 옮기고 나서 20일째 되던 1808년 4월 20일, 둘째 아들 정학유(丁學游, 1786~1855)가 강진으로 내려왔다. 열 여섯 날 때 아버지와 헤어진 그는 스물 세 살의 청년이 되어 다시 만났다. 절을 올리는 수염 난 아들의 모습이 낯설어, 부자는 서로 말을 아꼈다. ‘4월 20일에 학포가 왔다. 헤어진 지 이미 8년이었다(四月二十日學圃至 사월이십일학포지, 相別已八周矣 상별이팔주의)’란 시가 남아있다. 학포는 정학유의 어릴 적 이름이다.

생김새는 내 자식이 틀림없는데 (眉目如吾子 미목여오자)

수염 나서 흡사 마치 딴 사람 같네. (鬚髥似別人 수염사별인)

집 편지 가지고 오긴 했지만 (家書雖帶至 가서수대지)

정말로 진짜인가 긴가민가해. (猶未十分眞 유미십분진)

다산은 유배 초기부터 둘째 아들 걱정에 늘 애가 탔다. 한창 학문에 몰두해야 할 나이에 아비가 이리 되는 통에 공부의 때를 놓치고 말았다. 한 번씩 오가는 편지마다 둘째 근심이 그치지 않았다. 1801년 3월에 보낸 편지에서는 “내가 밤낮으로 축원하는 바는 오직 문아(文兒)가 독서하는 것뿐이다. 문아가 능히 유자의 마음가짐을 지닐 수만 있다면 내가 다시 무엇을 안타까워하겠느냐”고 했고, 이듬해 2월 17일에 보낸 편지에서도 “둘째의 필법이 차츰 나아지고 문리 또한 진보가 있더구나. 나이를 먹은 덕이냐? 아니면 때때로 열심히 공부한 것이냐? 절대로 자포자기하지 말고 성의를 다해 부지런히 힘써야 한다.” 1802년 12월에는 “학포야! 너는 재주와 역량을 보면 네 형보다 조금 떨어지지만, 성품이 자상하고 생각이 깊다. 진실로 공부에 마음을 쏟는다면 어찌 도리어 네 형보다 더 나아지지 않을 줄 알겠느냐?”

이렇게 안타깝던 둘째가 수염이 자란 어엿한 청년이 되어 자기 앞에 앉아있다. 부자는 멋쩍은 한편으로 가슴이 아렸다. 다산은 이번 참에 둘째를 곁에 오래 붙들어 두고서 공부의 자세를 온전히 배게 할 작정이었다. 1808년 겨울에 큰아들 정학연에게 보낸 편지에 보면, 강진에 온 정학유의 공부 내용이 보인다.

“네 아우의 재주는 형에 비하면 조금 모자란다. 올 여름 고시와 산부(散賦)를 짓게 했더니 벌써 좋은 작품이 꽤 많구나. 가을 동안 ‘주역’을 손보아 베껴 쓰는 작업에 골몰하느라 독서를 할 수 없었지만, 견해가 조잡하지는 않았다. 근래에는 ‘좌전’을 읽어 선왕의 전장(典章) 제도의 나머지와 대부의 사령(辭令)의 법도를 배워 이미 성대하여 볼만 하구나.”

그러니까 다산은 강진에 도착한 둘째에게 시부(詩賦)를 짓게 해서 그간의 글 공부를 점검하고, 한창 진행 중이던 ‘주역사전(周易四箋)’의 정리작업을 돕게 했다. 가을 내내 정리 작업을 마치자, 이후에는 ‘춘추좌씨전’을 읽게 해서 고대의 법령 제도와 공식 문서 작성법을 익히게 했다. 이는 모두 과거 시험 준비에 꼭 필요한 공부들이었다. 아버지는 혹 자신이 사면되어 풀려나게 될 경우, 아들이 곧바로 과거 시험에 응시할 수 있도록 준비를 시켜두려 했던 것이다.

실제 정학유는 1808년 4월부터 1810년 2월까지 근 2년 가까이 다산초당에 머물며 아버지의 저술 작업을 돕는 한편으로 아버지에게서 시문과 경학 공부를 꾸준히 계속했다. 이때 지은 시문들은 정학유의 ‘운포유고(耘逋遺稿)’에 실려 있다.

◇다산이 사랑한 초당의 달밤 풍경

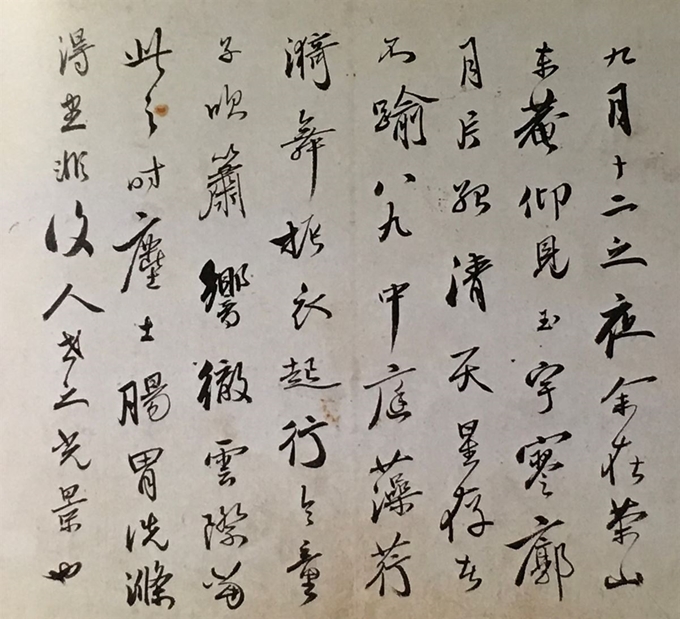

새 거처에 둘째 아들까지 내려와서 곁을 지키자 다산은 마음이 한층 푸근해졌다. 다산은 초당의 풍광을 다 아꼈지만 달빛에 잠긴 깊은 밤의 풍경을 특별히 사랑했다. 초당의 달밤을 묘사한 다산의 친필이 남아있다.

“9월 12일 밤, 나는 다산의 동암(東菴)에 있었다. 우러러 하늘을 보니 아득히 툭 트였고, 조각달만 외로이 맑았다. 남은 별은 열아홉을 넘지 않고, 뜨락은 물속에서 물풀이 춤추는 듯하였다. 옷을 입고 일어나 나가 동자에게 퉁소를 불게 하자 그 소리가 구름 끝까지 울려 퍼졌다. 이때에는 티끌세상의 찌든 내장이 말끔하게 씻겨져 나가 인간 세상의 광경이 아니었다.(九月十二之夜 구월십이지야, 余在茶山東菴 여재다산동암. 仰見玉宇寥廓 앙견옥우요확, 月片孤淸 월편고청, 天星存者 천성존자, 不逾八九 불유팔구. 中庭藻荇漪舞 중정조행의무. 振衣起行 진의기행, 令童子吹簫 령동자취소, 響徹雲際 향철운제. 當此之時 당차지시, 塵土腸胃 진토장위, 洗滌得盡 세척득진. 非復人世之光景也 비부인세지광경야.)”

눈썹달이 뜬 밤중에 일렁이는 나뭇가지 사이로 달빛이 비쳐 든다. 흔들리는 나뭇가지 그림자가 마치 물속에서 물풀이 일렁이는 정취를 자아낸다. 공부하던 다산은 깊은 밤 찬 공기를 마시려고 문을 열었다가 이 몽환적인 광경에 넋을 잃었다. 그는 자신도 모르게 달빛에 이끌려 마당으로 내려섰다. 일렁이는 물풀의 춤사위에 자신이 마치 물속에서 유영하는 느낌이 들었다.

해남 사람 천경문(千敬文)에게 준 편지에도 비슷한 내용이 있다. “지각(池閣)에 밤이 깊어 산달이 점점 올라오면, 텅 빈 섬돌에 마름풀이 너울너울 춤을 추며 옷깃을 당깁니다. 홀로 정신을 내달려 복희(伏犧)와 신농(神農)의 세상으로 가곤 하지요. 다만 곁에 더불어 얘기를 나눌만한 운치 있는 사람이 없는 것이 안타깝습니다.(池閣夜深 지각야심, 山月漸高 산월점고. 空階藻荇 공계조행, 翻舞攬衣 번무람의. 獨往馳神犧農之世 독왕치신희농지세. 但恨傍無韻人 단한방무운인, 與之談論也 여지담론야.)”

그 달밤을 노래한 시도 남겼다. ‘지각의 달밤(池閣月夜)’이란 시다.

연못의 달빛에 맑은 밤이 어여쁜데 (芳池月色可淸宵 방지월색가청소)

이슬 맺힌 거미는 버들가지 매달렸다. (露結蛛懸見柳梢 로결주현견류초)

갑자기 큰 못 하나 눈 아래에 생겨나니 (忽有一泓生眼底 홀유일홍생안저)

산들바람 불어와 해문(海門)에 조수 드네. (微風吹作海門潮 미풍취작해문조)

달빛이 휘영청 뜨면 초당 아래 쪽 강진만에 밀물이 들면서 황금빛 호수 하나가 생겨난다. 섬돌 아래로는 스민 달빛이 바람에 흔들려 깊은 물 속이 되고, 그 물 밖에 별도의 호수 하나가 달빛 아래 모습을 드러낸다. 이것이 다산이 특별히 사랑했던 다산 초당 달밤의 풍경이었다.

정학유도 자신의 문집 ‘운포유고’에 쓴 ‘우초관기(雨蕉館記)’에 그곳의 달밤을 이렇게 적었다. “1809년 여름, 내가 다산의 정자에서 지낼 때였다. 키 큰 대나무와 장송이 기쁘고 즐거웠다. 새 달님이 산마루 위로 올라오면 솟아오른 대나무 줄기의 빼곡한 잎이 뜨락 가운데 서로 엇갈려 환하게 마름풀이 물속에 가라앉은 것과 같은 것은 대나무의 기이함이다. 혹 산들바람이 숲을 지날 때면 소나무의 붉은 비늘과 푸른 갈기가 골짜기 사이에서 운치 있는 소리를 내는데, 고요하기가 마치 생황 피리가 맑게 울려 퍼지는 것만 같은 것은 소나무의 맑음이다.”

◇용혈(龍穴) 소풍

5월 11일에 다산은 용혈로 소풍을 나갔다. 초당 주인 윤단의 아들 윤규노(尹奎魯, 1769~1837)가 다산에게 봄소풍을 권했다. 전날 내린 비가 말끔히 개어 먼 산이 말쑥하게 가까워진 아침이었다. 다산은 이때 이미 초당에서 강학을 시작한 터였다. 먼저 초당의 주인집 자제들을 가르치는 것으로 글공부를 시작했다. 느닷없는 소풍 이야기에 아이들이 펄펄 뛰며 좋아했다. 걷잡을 수가 없었다. 먼 길을 온 아들 학유에게 이곳 강진의 풍광과 인심을 보여주고 바람도 쐬게 하고픈 마음도 있었다.

용혈은 초당에서 깎아지른 벼랑이 문처럼 버티고 선 석문(石門) 쪽으로 나와 주작산(朱雀山) 쪽으로 가는 길목에 자리 잡은 고려 때 암자 터였다. 고려 때 백련결사(白蓮結社)를 주도한 원묘국사(圓妙國師) 요세(了世)와 진정국사(眞靜國師) 천책(天頙)이 머물렀던 유서 깊은 공간이었다. 다산은 아암 혜장에게서 특별히 진정국사 천책의 시문집인 ‘호산록(湖山錄)’을 구해 읽으면서, 그에 대해 깊은 관심을 가졌다.

다산은 ‘제천책시권(題天頙詩卷)’에서 “내가 다산에서 지내게 되면서부터 1년에 한 차례씩 용혈로 놀러 갔는데, 천책이 남긴 향기를 맡아보기 위해서였다”고 적고 있을 만큼 천책의 시문에 담긴 정신을 사랑했다. 그의 어록을 옮겨 적어 제자 초의에게 선물하기도 했다.

초당을 떠난 일행은 석문과 소석문을 지나 용혈에 도착했다. 그곳에는 이미 주작산 쪽 목리(牧里)에 사는 윤서유(尹書有)와 그의 사촌 동생 윤시유(尹詩有)가 집안의 아이들을 데리고 마중을 나와 있었다. 산중턱 용혈암 터에서는 먼저 간 여자 종들이 음식 익히는 연기가 올라오고 있었다.

다산은 준비된 농어국과 전복회에 익힌 파와 데친 미나리를 먹으며 모처럼 눈과 입이 즐거운 시간을 가졌다. 이어 고개를 하나 넘어 윤시유의 집이 있는 조석루(朝夕樓)를 들렀다가 황혼 무렵 말을 타고 다시 초당으로 돌아오는 일정을 마쳤다. 개운하고 달디 단 하루였다. 수레바퀴만 한 달이 버들 가지 사이에 걸린 것을 올려다보며, 다산은 이곳으로 거처를 옮긴 것이 새삼 그렇게 고마울 수가 없었다.

◇연재를 마치며

2018년 3월부터 연재를 시작해서 이제까지 1년 반 넘는 시간을 달려왔다. 82번의 연재를 쉼 없이 썼다. 앞으로도 적어도 이만큼은 더 써야 다산의 나머지 생애를 살펴볼 수 있을 것 같다. 처음 시작할 때만 해도 이렇게 긴 여정이 될 줄은 생각지 못했다.

밀린 일과 건강 문제로 여기서 일단 연재를 마친다. 이제 막 다산의 초당 시절이 활짝 열리는 시점이라 조금 아쉽긴 하다. 그간의 연재에 동행해 준 독자들께 감사드리고, 넉넉한 지면을 열어주신 한국일보에도 고맙다. 잠깐 쉬어갈망정, 다산의 생애를 끝까지 완주할 것을 약속드린다.

정민 한양대 국문과 교수

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0