보내는 기사

[별별리뷰] 영화 ‘봉오동 전투’, 강렬하나 마음을 적시기엔…

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

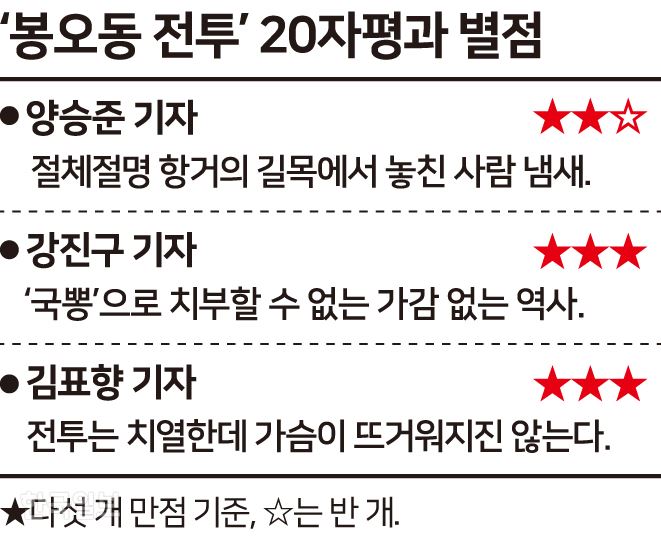

※극장가 최대 성수기인 여름을 맞아 대작 영화들이 쏟아지고 있다. 관객들의 선택을 돕기 위해 한국일보 대중문화 담당 기자들이 여름 영화 5편을 차례차례 뜯어 보고 별점을 매긴다. ‘라이온 킹’과 ‘나랏말싸미’ ‘사자’ ‘엑시트’에 이어서 마지막 영화 ‘봉오동 전투’를 살펴본다.

‘일본군을 죽음의 골짜기로 유인하라!’ 영화 ‘봉오동 전투’(7일 개봉)는 독립군 연합부대가 일본 정규군을 상대로 처음 승리한 1920년 6월 봉오동 전투를 다룬다. 총제작비 190억원으로 이번 여름 개봉하는 한국 영화 중 가장 큰 규모다. 최근 일본의 수출 규제 조치와 한국 내 일본 제품 불매 운동 등과 맞물려 더욱 주목받는 영화다.

3ㆍ1운동 이후 독립군의 무장 투쟁이 활발해진 봉오동 일대. 일본은 신식 무기로 무장한 월강추격대를 앞세워 독립군 토벌 작전을 시작하고, 독립군은 사방이 절벽으로 둘러싸인 봉오동 지형을 활용해 일본군을 공격하기로 한다. 항일 대도(大刀)를 휘두르는 전설적인 독립군 황해철(유해진), 비범한 사격 실력과 빠른 발을 가진 독립군 분대장 이장하(류준열), 마적 출신 저격수 마병구(조우진) 등 전국에서 모인 이름 없는 독립군들은 귀신 같은 움직임과 지략으로 일본군을 죽음의 골짜기로 몰아넣는다.

◇마음에 남지 않는 ‘봉오동의 여정’

너무 앞만 보고 달려 주변이 보이지 않는다. 영화는 경주마 같다. 카메라는 숨 가쁘게 봉오동 골짜기를 달리지만, 그 여정은 좀처럼 마음에 남지 않는다. 항일 역사에서 이 전투의 상징성과 목숨을 걸고 사지에 뛰어든 독립군의 삶과 심리가 영화에서 제대로 보이지 않은 탓이다. 독립군보다 전투 현장, 즉 공간이 돋을새김 된다. 그렇다 보니 영화엔 ‘사람 냄새’가 나지 않는다.

‘봉오동 전투’는 전쟁이 주는 심리적 공포에 집중한 ‘덩케르크’(2017)의 대척점에 서 있다. 감독의 ‘과한 연출’은 똑똑히 기억해야 할 저항의 역사를 오히려 눈 돌리게 만든다. 영화에선 적군, 아군 가릴 것 없이 단칼에 잘린 머리가 허공에 ‘팝콘’처럼 튄다. 15세 이상이면 볼 수 있는 영화인데, 일부 장면은 지나치다 싶을 만큼 잔인하다.

두 시간을 달려 마지막 10여분에 다다를 때 작품은 진가를 발휘한다. 영화에서 독립군의 유골가루는 태극기에 엉켜 붙어 있다. 일본의 역사 왜곡에 한 맺힌 우리의 역사이자, 현재의 모습에 왈칵하고 감정이 복받친다. 막판에 등장하는 ‘깜짝 손님’은 신의 한 수. 영화 ‘1987’(2017)에서 강동원만큼 반갑고, 존재감만으로 영화에 울림을 더한다.

양승준 기자

◇ 지금과 어울린 역사

시대의 박자와 맞아떨어졌다. 한일 갈등이 어느 때보다 고조된 현재, ‘봉오동 전투’는 한국인들의 답답한 마음을 뚫어준다. 단순히 ‘국뽕(국가주의와 마약의 합성어)’ 영화라고 치부하기도 어렵다. 독립군을 절대선 혹은 완전무결한 애국자로 보지 않기 때문이다. 마적에서 독립군으로 변모한 이들은 힘겨운 생활에 번민한다. “군자금을 가로채 편하게 살면 안 되겠느냐”는 마병구의 일성은 영화의 설득력을 키운다.

이야기 전개는 다큐멘터리에 가깝다. 독립군이 일본군을 봉오동 죽음의 골짜기까지 유인하는 과정을 비교적 상세하게 담아냈다. 이는 실제 역사와 별개로 영화의 극적 긴박감이 그만큼 떨어진다는 것을 의미한다. 봉오동 전투를 그린 하이라이트 장면만큼은 관객 눈길을 사로잡는다. 베일에 싸인 홍범도 장군이 등장할 때는 다소 전율이 느껴질 정도다. 유해진이 간간이 선보이는 말장난은 무거운 분위기 속 웃음을 자아낸다.

과한 잔혹성은 아쉬운 대목이다. 일제강점기 일본군이 조선인을 잔혹하게 학대한 것은 사실이다. 상대적 열세인 독립군이 갖은 중상을 견뎌내며 싸워 나간 것 또한 맞다. 하지만 영화가 이 모습을 끊임없이, 그리고 노골적으로 전시하는 것은 다른 이야기다. 자극도 계속되면 둔감해질 수밖에 없다. 관객이 ‘봉오동 전투’에서 바랐던 것은 분노가 아닌 감동이었을 것이다. 당시 어려움과 고통을 드러내고 싶었다면, 조금 더 정교한 방법을 썼어야 했다.

강진구 기자

◇알고 보니 전쟁 영화

항일 시대극으로 보이지만 전쟁 영화의 성격이 더 짙다. 곡괭이 대신 총을 든 식민지 민중의 울분을 전투의 스펙터클로 풀어낸다. 영화의 상당 분량이 전투 장면들로 채워지기도 했다. 장총 한 자루만 들고 맨 몸으로 싸워야 하기에 느리고 둔할 수밖에 없는 재래식 전투를 다양한 촬영 기법을 동원해 박진감 있게 담았다. ‘액션’이라는 측면에서는 대단한 성취다. 가파른 산비탈과 험준한 계곡을 거침없이 넘나든 배우들의 열연도 한몫 했다.

다만 게릴라전 형태의 전투 장면이 비슷하게 반복되다 보니 다소 지루한 감이 있다. 일본군을 죽음의 골짜기로 유인하는 과정에서 전술의 탁월한 면모가 잘 드러나지 않는 것도 아쉽다. 영화는 마지막 하이라이트인 봉오동 전투를 자랑스러운 승리의 역사로 묘사하려 하지만, 추풍낙엽처럼 쓰러지는 일본군을 보면 통쾌하기보다 처참하다. 가슴이 좀처럼 뜨거워지지 않는 이유일 것이다. 시대의 비극에도 저 홀로 푸르른 산과 들의 무심함만이 비애감에 젖게 한다.

독립군 소년병의 관용과 일본군 소년병의 반성은 다음 세대를 향한 메시지를 품고 있다. 이름 없는 독립군의 희생은 시대를 관통한다. 그럼에도 지금 우리가 봉오동 전투를 되새겨야만 하는 현재적 의미가 무엇인지는 잘 느껴지지 않는다. 이 영화로 ‘역사를’ 배울 수는 있으나 ‘역사에서’ 배우기는 어려워 보인다. 최근 한일 갈등도 이 영화에 이롭게만 작용하지는 않을 듯싶다. 현실 속 반일 감정이 영화보다 더 격렬해서 이 영화의 담백한 ‘국뽕’이 심심하게 느껴질 수도 있다.

김표향 기자

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0