보내는 기사

칸 황금종려 봉준호 “지금 이 순간은 판타지 영화”

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

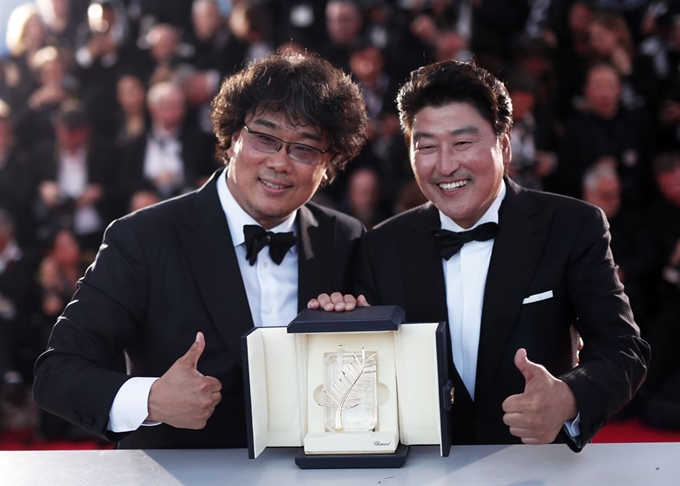

“와우!” 환호를 넘어 괴성에 가까운 탄성이 일제히 터져 나왔다. 봉준호 감독이 불끈 쥔 주먹을 흔들며 프레스룸에 들어서고 있었다. 한국 기자들뿐 아니라 전 세계 취재진이 봉 감독을 둘러싸고 열렬한 축하를 보냈다. 봉 감독의 품에는 제72회 칸국제영화제 황금종려상(최고상) 트로피가 안겨 있었다. 트로피에 새겨진 종려나무 잎사귀가 찬란하게 빛났다.

25일(현지시간) 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 칸영화제 폐막식에서 봉 감독은 영화 ‘기생충’으로 최고 영예를 거머쥐었다. 심사위원 9명 만장일치 수상이었다. 봉 감독은 수상자 공식 포토콜(사진 촬영) 행사를 마치고 기자회견장으로 향하던 길에 프레스룸을 깜짝 방문했다. 영화제 기간 ‘기생충’ 관련 소식을 부지런히 실어 나른 기자들에게 고마움을 전하기 위해서였다.

봉 감독의 얼굴은 수상의 기쁨으로 달아올라 있었다. 봉 감독의 영원한 동반자인 배우 송강호는 마치 자신이 수상한 듯 봉 감독보다 더 벅차 오른 얼굴이었다. 봉 감독과 송강호는 취재진과 잠시 환담을 나눈 뒤 즉석에서 기념 사진도 남겼다. 프레스룸에 있던 해외 기자들은 봉 감독과 송강호뿐 아니라 한국 기자들에게까지 축하 인사를 건넸다. 모두가 인정하는, 마땅한 수상이었다.

-수상 소감은.

봉준호 감독(봉)= “이런 현상은 축구나 월드컵 쪽에서 벌어지는 건데 약간 쑥스럽다. 그리고 너무나 기쁘다. 특히 이 기쁨의 순간을 지난 17년간 함께 작업했던 송강호 선배와 함께하고 있어서 그 점도 기쁘다. 여기까지 와준 기자들이 취재라기보다 응원해주는 느낌이었다. 같이 상을 받는 듯한 기쁜 마음이 든다.”

송강호(송)= “우리가 잘해서 받는다기보다 영화 팬들이 그만큼 한국 영화를 성원하고 격려하고 응원해 줘서 오늘 같은 결과가 나오지 않았나 생각한다. 다시 한 번 한국 영화 팬들에게 감사드린다.”

-오늘 이 순간을 영화로 만든다면 어떤 영화가 나올까.

봉= “솔직히 말하면 지금 정신이 없다. 수습과 정리가 안 되고 있다. 빨리 가서 조용히 술 한잔 해야 정리가 될 거 같다. 초현실적으로 머리가 멍한 상태다. 약간 판타지 영화 비슷한 느낌이다. 평소엔 사실적인 영화 찍으려고 했는데 현재는 판타지 상태다.”

-수상을 기대했거나 예상했나.

봉= “아니다. 차례로 수상작이 발표되니 마치 허들을 넘는 느낌이었다. 점점 뒤로 갈수록 마음은 흥분되는데 현실감은 점점 없어지더라. 어느 순간 ‘뭐야 그럼 우리만 남은 건가’ 하면서 옆자리 송강호 선배와 서로 마주봤다. 되게 이상한 기분이었다. 송강호 선배가 당시 상황을 묘사해 줄 거다.”

송= “위대한 감독과 위대한 작품이 즐비한데 이름이 안 불리면 안 불릴수록 점점 기분이 좋아지더라. 끝까지 긴장하고 바들바들 떨면서 기다렸다.”

-집행위원회에서 시상식에 참석하라는 연락 받았을 때 어땠나

봉= “그때는 안도감 같은 게 느껴졌다. 고국에 돌아가서 돌팔매는 맞지 않겠구나(웃음). 안도감은 있었는데 이런 상황까지 오리라곤 사실 전혀 예상 못했다. 솔직히.”

송= “낮 12시 41분에 연락이 왔다. 낮 12시에서 오후 1시 사이에 연락을 준다는 말을 들었다. 그 40분이 피를 말리더라. 참 힘들었다.”

-수상 순간 누구 얼굴이 가장 먼저 떠올랐나.

봉= “송강호 선배가 함께 있어서 기쁘지만 먼저 서울에 간 같이 배우들이 있지 않나. 함께 고생한그 배우들 얼굴이 주마등처럼 주루룩 지나갔다.”

송= “나도 마찬가지다. 고생했던 스태프와 후배 배우들이 주마등처럼 지나갔다. 고맙고 감사하다고 말하고 싶다.”

-혹시 시상식에서 못다한 수상 소감이 있나.

봉= “내가 하는 말이 통역돼 전달되는 동안 시간 여유가 있었다. 덕분에 차근차근 다음 단계를 짚어 갈 수 있었고 빠짐없이 다 말했다.”

칸=김표향 기자 suzak@hankookilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0