보내는 기사

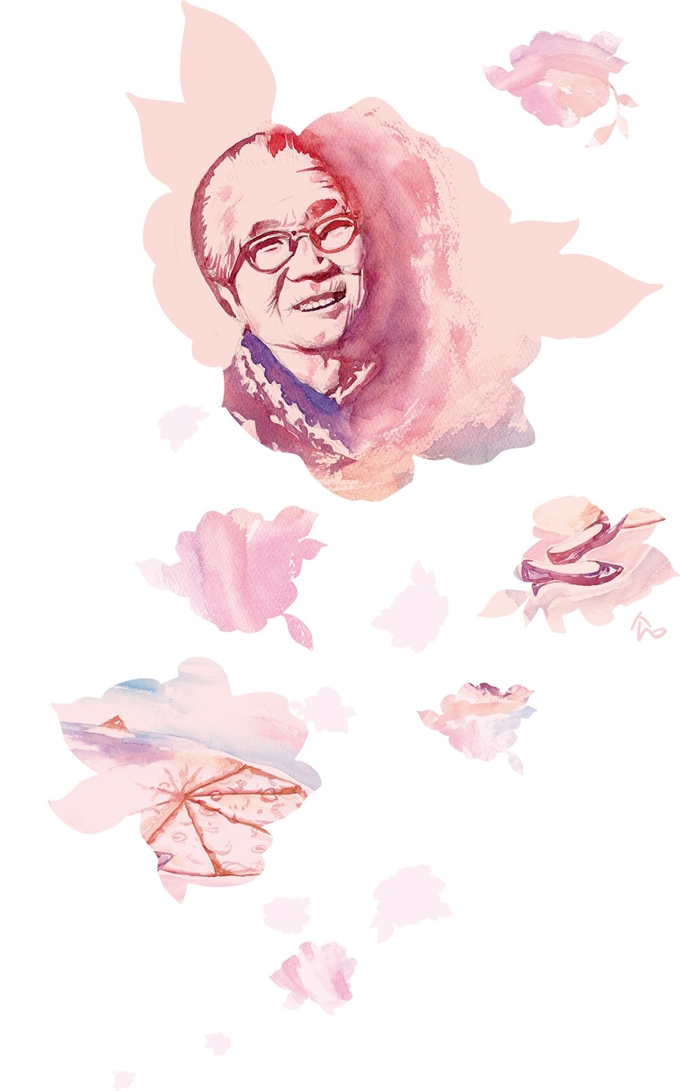

[2019 한국일보 신춘문예] 시 당선작 ‘엄마는 저렇게 걸어오지 않는다’

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

예순두 살에 뽀얀 속살입니다 시야각으로도 알아볼 수 있습니다 다 벗고 만날 수 있고 온몸을 훑고도 괜찮아요 엄마는 때수건과 우유를 손에 들고 옵니다 우리는 깨끗해집니다

두꺼운 발톱과 무좀을 병이라 부릅니다 탕의 수증기는 소리와 이야기를 불러 모읍니다 “그 발톱으로 네일 숍에 왔대” 동료들이 웃었습니다

회사에서는 엄마 얘기만 합니다 아빠 얘기만 하는 동료에게 묻지 않았습니다 “엄마가 없니?” 질문은 되돌려집니다 알고도 모르는 것들을 생각합니다

동료를 엄마라고 불렀습니다 아차 하면서 재채기처럼 웃었습니다 자꾸 새어 나오는 웃음만큼 웃음거리들이 쉽게 배어나오는 회사입니다 제가 오늘 재채기를 했던가요

바디 클렌저에서 수영장 냄새가 납니다 미즈노 루리코의 ‘헨젤과 그레텔의 섬’이 떠오릅니다 카페 화장실 앞에서 스콘을 먹어야 했어요 열고 닫히는 문은 섬이었다가 여름이다가 코끼리였습니다 삼십 분 동안 읽었는데요 시 한 편을 오래 보았습니다

매일 달라지는 책을 동료에게 소개하지 않았습니다 쓰는 몰입을 알 리 없어요 동료가 농담을 던졌습니다 “등단을 못 하겠구나” 엉뚱한 발언을 잘 하는 저의 별명은 소설가입니다 “시를 씁니다” 말하지 않아요 동료들은 알고도 모르는 것일까요

“친구들은 어때요?” 하면 엄마가 떠오릅니다 저의 벗입니다 같은 원 안의 피자를 먹고 다른 날 같은 구두를 신습니다 즐거운 시간은 떼어 두었다가 서로에게 선물합니다 기억이 풍성해지면 쪼그라드는 현재들 진짜 벗들은 기억의 원 안에 있어요

항공사가 부도 직전이라는 소문이 돕니다 엄마는 키위를 반으로 자릅니다 포도를 씻고 귤을 깝니다 키위의 씨만큼 늘어나는 의혹들 과일 열한 통을 들고 출근합니다 회사일까 집단일까 궁금합니다 급여가 들어오지 않았으니 과일은 엄마에게 달아 두는 외상입니다

조금만 당돌해집시다 구호가 필요합니다 동료는 잘난 척을 하다 동료들에게 혼쭐이 났습니다 저도 잘난 척의 기질이 있습니다 그러니 많이는 말고 조금만요

늙어도 우리는 무섭습니다 엄마는 겁보입니다 매일 밤이 오다니 엄마는 차를 몰고 저를 데리러 옵니다 보조석의 방석은 꽃무늬입니다 여성이 되기 위해 꽃을 사들이고 무늬를 사들입니다 우리는 부분적으로 우아합니다 스무 살에 꾸었던 꿈의 일부를 이룬 것 같아요

노혜진

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0