보내는 기사

대학원생 74% “연구생활 중 교수의 갑질 존재한다”

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

대학원생들이 가장 힘들다고 느끼는 부분은 교수 갑질과 인권침해인 것으로 조사됐다. 또 상당수 연구자들은 학생노동자로 인정받기를 바란다고 밝혔다.

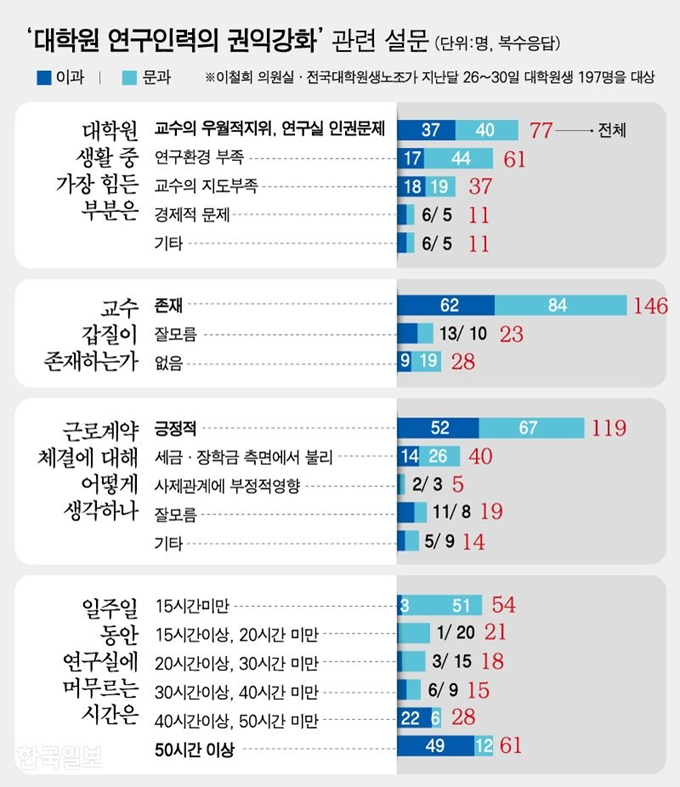

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이철희 의원실과 전국대학원생노동조합이 지난달 26~30일 실시한 ‘대학원 연구인력의 권익강화 관련 설문(197명 참여)’에 따르면, 대학원 석ㆍ박사과정생 및 박사 후 과정생 등 연구원 중 응답자 39%(77명)가 교수의 우월적 지위와 인권문제를 가장 시급하게 개선해야 할 사항으로 꼽았다. 이어 열악한 연구여건(31%ㆍ61명)과 교수의 지도 부족(19%ㆍ37명), 경제적 어려움(5.5%ㆍ11명), 기타(5.5%ㆍ11명) 순으로 집계됐다.

연구생활 중 교수의 갑질이 존재하는지에 대한 질문에는 74%(146명)가 ‘갑질이 존재한다’고 답변했다. 교수 의존도가 높은 연구실에서 학생 등 연구자들이 우월적 지위로 인해 어려움을 겪고 있다는 것이다. 응답자의 14%(28명)는 ‘갑질이 존재하지 않는다’고 답했다. 12%(23명)는 잘 모르겠다고 했다.

연구에 대한 정당한 대우를 받지 못한다고 느끼는 경우도 적지 않았다. 교수 갑질 유형(복수응답)으로는 ‘열정페이를 강요한다’는 응답이 19.6%(95명)로 가장 많았다. 이어 인격무시ㆍ강압 17.3%(84명), 일과 삶의 조화 무시 17.1%(83명), 무관심ㆍ방임 15.9%(77명), 개인업무ㆍ잡무 요구 15.5%(75명), 연구윤리 위반 8.9%(43명) 순으로 지적됐다.

교수로부터 부정적인 영향을 받는다는 응답은 이공계(생명과학ㆍ의약학 포함) 전공자들에게서 더 높게 나타났다. 이들은 대학원 생활 중 가장 힘든 부분이 교수의 우월적 지위(44%)라고 답했다. 한편 인문계 전공자들이 가장 어려운 점으로 지목한 건 열악한 연구 여건이다(39%ㆍ 44명). 교수의 우월적 지위를 꼽은 응답자는 35%(40명)로 그 뒤를 이었다. 이는 이공계 전공자들이 비교적 연구실에 장시간 체류하고 지도교수의 영향을 많이 받기 때문으로 분석된다.

설문에 따르면, 이공계 전공자의 절반을 넘는 58%(49명)가 주 평균 50시간 이상 연구실에 머무는 것으로 조사됐다. 응답자의 45%(51명)가 15시간 미만 연구실에 체류한다고 답한 인문계열에 비해 월등히 긴 시간이다.

이렇게 장시간 근무하지만 학생연구자들이 받는 처우는 매우 열악한 수준이다. 이는 국책연구원에 근무한 경력이 있는 의약학 분야 대학원 석사과정 A씨의 사례로 잘 드러난다. A씨는 국책연구원과 대학원에서 △국내외 문헌조사 △설문ㆍ현장조사 △세미나 등 회의 준비 △보고서 작성 등 동일한 업무를 수행했다. 근무시간도 주당 50시간 가량으로 동일하다. 그러나 A씨가 대학원 연구실에서 인건비 명목으로 받은 월급은 100만원대 중반에 불과하다. 여기에 4대 보험 기관부담금까지 스스로 부담해야 했다. 국책연구원 월급(300만원)에 비하면 절반에도 미치지 못하는 수준이다. A씨는 결국 석사과정을 중도에 포기하고 현재 해외유학을 준비하고 있다. 그는 “처우 수준은 열악한데 학위 취득과 취업 등 장래를 담보로 교수의 갑질까지 감내해야 하는 현실을 참기 어려웠다”고 전했다.

한편 대학원생 상당수는 스스로 학생노동자라고 인식하고 근로자로 인정받기를 바랐다. 지도교수와 근로계약을 체결하는 데 대한 의견을 묻는 질문에 60.4%(119명)가 ‘근로계약 체결을 긍정적으로 생각한다’고 답했다. 이는 근로자성을 인정받으면 세금부담과 장학금 혜택이 적어져 부정적으로 바라볼 것이라는 시각이 지배적이던 과거와 크게 달라진 점이다. 세금과 장학금 혜택 측면에서 불리할 것이라고 응답한 연구자는 20.3%(40명)에 불과했다. 교수와의 관계에 부정적 영향을 우려한 학생은 2.5%(5명), 잘 모르겠다는 응답은 9.6%(19명), 기타 7.1%(14명) 순이었다.

이철희 의원은 “학생도 노동을 하면 노동자이고 당연히 그에 상응하는 노동대가를 받아야 한다”며 “청년들의 미래가 볼모로 잡힐 수 있는 점을 고려해 대학 내 인권센터가 구제 기능을 충분히 하고 있는지 다시 생각해봐야 한다”고 강조했다.

박지연 기자 jyp@hankookilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0