보내는 기사

미공개 사진으로 본 5ㆍ18 광주… 묵묵히 삼킨 비극의 날들

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

#전쟁터와 같던 며칠이 지나고

계엄군이 장악한 광주엔 슬픔만…

두려움에 장례식서도 숨 죽여

한국일보는 1980년 5월 18일을 전후해 4명의 사진기자를 광주에 파견했다. 당시 김해운, 한륭, 박태홍, 김용일 기자가 광주에서 취재한 사진은 총 2,000여컷, 이 중 극히 일부만 보도와 출판을 통해 공개됐다. 가로×세로 36㎜×24㎜, 손가락 두 마디만한 크기의 흑백 필름으로 봉인된 채 잊힌 그때 그 순간들을 ‘5ㆍ18광주민주화운동’ 38주년을 계기로 소환했다.

“카메라가 있어도 찍지 못했다. 언제 총알이 날아올지 모를 거리에선 몸을 숨기기 바빴고, 시신 안치소에선 눈이 아려 오는 비참함에 차마 카메라를 들지 못했다. 영화에서도 볼 수 없었고 상상하지도 못했던 일들이 매일 벌어지고 있었다.” 박태홍(75) 전 한국일보 사진부 기자는 1980년 5월의 광주를 이렇게 회고했다.

벌써 38년, 그가 아득한 기억을 차근차근 더듬어 갈수록 필름 속 장면들이 조금씩 또렷해졌다. 거리는 전쟁터와 다름없었다. 5월 19일 자욱한 최루탄 연기 속에서 실탄이 날아들기 시작했고 속수무책으로 당하던 시민과 학생들은 21일 시민군을 조직해 대항했다. 계엄군이 일시 후퇴한 후 전남도청으로, 금남로로 몰려가는 시민군은 소총 한 자루만으로 사기가 충천했다. 그러나 치열한 저항의 끝에서 그들이 마주한 것은 억울한 죽음, 고통스러운 굴복뿐이었다. 무수한 사상자를 내며 도청이 함락된 27일 교련복 차림의 고교생들이 포승줄에 묶여 끌려갔고 계엄군 앞에 고개를 떨군 청년의 등엔 ‘실탄보유’라는 죄목이 선명하게 쓰였다.

비극은 광주 시민의 일상마저 점령했다. 골목 식당 앞에서 시민군과 나눌 주먹밥을 만들기 위해 커다란 솥이 얹어졌고 또 다른 골목에선 아이가 숨바꼭질 같은 시가전을 구경했다. 날이 갈수록 불어나는 부상자 및 사망자 명단 앞에선 깊은 탄식이 함께 늘었다. 한륭(75) 전 기자는 “‘광주가 왜 이래야 되느냐’며 울부짖는 사람도 있었지만 대부분 발만 동동 구르며 안타까워할 뿐이었다”고 당시의 처참한 분위기를 전했다.

계엄군이 완전히 장악한 광주엔 슬픔만 남았다. 가정집이든 상점이든 ‘喪中(상중)’ 부고가 흔하게 나붙고 상복을 입은 시민들도 자주 눈에 띄었다. 망월동 시립묘지에선 희생자들의 장례식이 줄을 이었는데 얇은 목관에 누인 억울한 주검을 앞에 두고도 유족들은 맘껏 분노하지 못했다. 한 전 기자는 “주변에 깔린 계엄군과 경찰이 무섭기도 했지만 그럴 여력조차 남아 있지 않은 이들이 대부분이었다”고 말했다. 현대사의 거대한 비극을 그들은 그렇게 묵묵히 삼켜야 했다.

#누렇게 바랜 박태홍기자의 80년 5월 취재수첩

‘역사의 증인 자신 없어’ 무력감 곳곳에

시민군에 빼앗긴 카메라 하루만에 되돌아와

“아마도 진실의 기록이 남길 원한 듯”

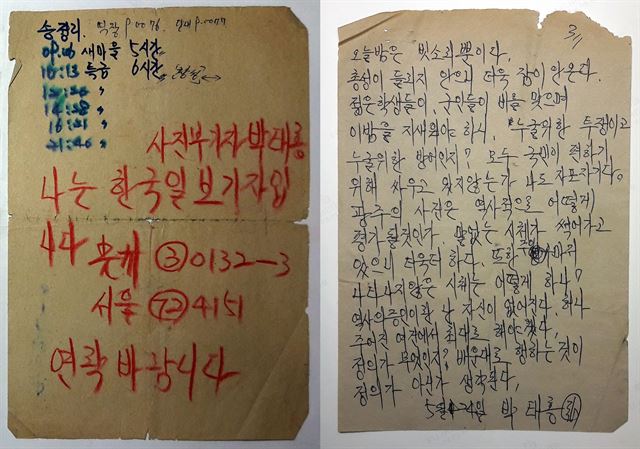

박태홍 전 기자는 38년 전 광주를 회상하며 여러 차례 눈물을 흘렸다. 그는 “기자로서, 인간으로서 감당하기 어려웠던 그때의 비참함이 또다시 사무친다”고 했다. 생사를 넘나드는 현장에서 늘 붉은 글씨로 쓴 신원확인용 메모를 가슴에 품고 다녔다. 잘못될 경우를 대비해서다.

계엄군이 시 외곽으로 철수해 있던 5월 24일 그는 빗소리를 들으며 기자로서의 고뇌를 일기에 적었다. “총성이 들리지 않으니 더욱 잠이 안 온다. 누굴 위한 투쟁이고 누굴 위한 방어인지. 나도 자포자기다. 광주의 사진은 역사적으로 어떻게 평가될 것인가. 말 없는 시체가 썩어 가고 있으니 더욱 더하다. 역사의 증인이란 난 자신이 없어진다.”

자괴감은 군부의 검열로 인해 광주의 상황이 제대로 보도되지 않는 언론 현실과 기자의 사명감 사이에서 증폭됐다. 당시 내신 기자들은 시민군 앞에서 마음 놓고 카메라를 꺼내지 못했다. 국내 언론에 대한 시민의 불만이 최고조에 달했기 때문인데, 영화 ‘택시운전사’로 잘 알려진 위르겐 힌츠페터를 비롯한 외신 기자들이 시위대의 적극적인 취재 지원을 받은 것과 대조적이었다.

이 같은 분위기 속에서 그는 5월 21일 신원도 모르는 시민군들에게 봉변을 당하고 만다. 다짜고짜 구타를 당하고 카메라 가방을 통째로 빼앗긴 것이다. 그런데 만 하루가 지나 믿기지 않는 일이 벌어졌다. 한국일보 광주 지사로 그의 카메라가 돌아온 것이다. 시민군은 고가의 카메라 장비를 고스란히 돌려주는 대신 가방에 들어 있던 방독면과 헬멧은 취했다. 그는 “카메라를 돌려받은 덕분에 어렵게나마 취재를 이어 갈 수 있었고 그 사진들이 오늘날 소중한 기록으로 남았다”면서 잠시 생각에 잠겼다. 그리고는 “아마도 그들이 원한 건 진실이 아니었을까”라고 말했다.

박서강기자 pindropper@hankookilbo.com

김주영기자 will@hankookilbo.com

김희지 인턴기자(이화여대 사회학과3)

사진=김해운ㆍ한륭ㆍ박태홍ㆍ김용일 전 한국일보 사진부 기자

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0