보내는 기사

[정민의 다산독본] 정조 “필체 괘씸” 다산 좌천시킨 까닭은

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

“무릇 글씨란 것은 마음의 깃발”

다산, 자투리 종이에 쓴 메모조차

필획 하나 흐트러지는 법 없어

정조도 단정한 필체 알고 있지만…

서학 문제로 노론 연일 공격하자

천주학 대신 글씨 트집 관직 강등

다섯 달 만에 중앙에 복귀시키며

“이제는 필체가 훌륭하게 변했다”

글씨는 마음의 깃발

다산은 ‘심경밀험(心經密驗)’에서 이렇게 썼다. “옛 사람의 편지 글을 보면 이름과 덕망으로 다른 사람의 사표(師表)가 되는 사람은 글자의 획이 반드시 모두 장중해서 거칠거나 들뜬 기운이 없었다. 내가 평생 배우고 싶었지만 매번 글씨를 쓸 때마다 겨를이 없어 또 능히 그렇게 하지 못했다. 무릇 글씨란 것은 마음의 깃발이다. 정성스런 마음이 밖으로 드러남이 이처럼 분명한 것이 없다. 하물며 한번 종이에 쓰고 나면 100년이 지나도 없어지지 않으니 두려워하지 않을 수 있겠는가?”

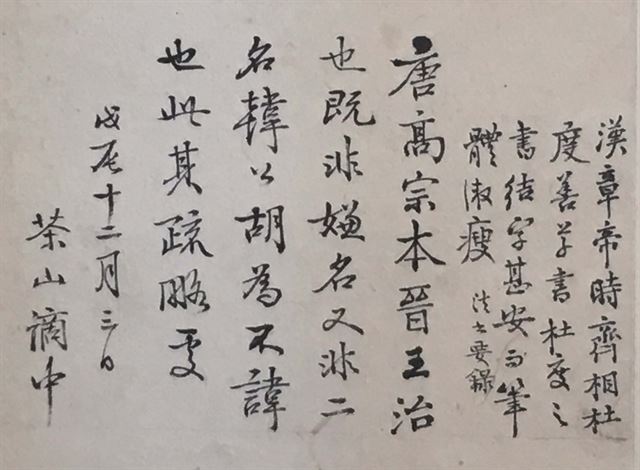

다산이 유배지에서 읽던 책의 여백과 자투리 종이에 쓴 메모나, 헌 옷을 가위로 잘라 만든 천에다 쓴 글씨를 보면 어쩌면 그렇게 정성스러울까 싶다. ‘승두문자(蠅頭文字)’, 즉 파리 대가리만한 글자조차 필획 하나 흐트러지는 법이 없다. 다산은 글씨를 절대로 날려 쓰지 않았다. 그 바탕에는 정조의 엄한 독책이 있었다.

필법이 해괴하다

제자를 가르칠 때도 다산은 글씨체를 대단히 중시했다. 강진 주막집에 살 때 마을 뒤편 고성사(高聲寺)에 은봉(恩峰)이란 승려가 있었다. 은봉은 시를 배우자마자 천재적 소질을 발휘했다. 제자 황상(黃裳)에게 쓴 편지에 다음 내용이 나온다.

“은봉의 시재(詩才)는 사람을 정말 놀라게 한다. 다만 그 필법이 해괴하구나. 반드시 글자마다 획마다 단정하게 하기에 힘써 묵은 버릇을 깨끗이 씻어내야 할 것이다.” 이어 글씨 연습용 서판(書板)과 붓까지 보내 그의 글씨 연습을 독려했다.

또 강진 시절 제자 정수칠(丁修七ㆍ1768~?)에게 친필로 써준 ‘교치설(敎穉說)’에서는 글씨 공부에 대해 이렇게 적었다. “좋은 종이에 큰 붓으로 목판에 새긴 필진도(筆陣圖)를 흉내 내어 쓰는 것은, 얇은 백지를 잘라 만든 작은 공책에 중국에서 간행된 잘 쓴 해서로 된 책을 가져다가 모눈종이처럼 글자판을 만들어 세심하게 베껴 쓰며 익히는 것만 못하다.”

또박또박 활자체를 그대로 베껴 쓰는 것이, 행초서 익힌다고 흐름도 끊긴 목판 글씨를 흉내내는 것보다 훨씬 좋다고 말한 내용이다.

엄한 처분

다산은 필체가 좋았지만, 처음부터 글씨를 그렇게 잘 썼던 것은 아니었다. 1795년 가을, 중국 신부 주문모(周文謨)가 몰래 입국하여 여러 해 천주교를 전파하다가 적발되었다. 당시 천주학과 밀접하게 얽혀있고, 영세까지 받은 교인이었던 다산은 온갖 구설에서 결코 자유로울 수 없었다. 정조는 다산을 막 크게 기용하려던 참이었으므로 이 상황이 몹시 난감했다. 우선 급한 비를 피하게 하려고 정3품 당상관이던 그를 정6품의 금정찰방(金井察訪)’으로 좌천시켜 내려 보냈다.

당시 정조는 정작 문제가 된 천주학에 대해서는 한마디도 직접 언급하지 않았다. 좌천의 이유로 댄 것은 뜻밖에도 다산의 글씨체였다.

“그가 쓴 글자의 획을 보니, 내가 엄하게 내린 교서를 따르지 않고 삐딱하게 기운 글씨체(斜欹之體)를 여전히 고치지 않고 있다. 이런 사람에게는 엄한 처분을 내려서, 설령 이미 선(善)을 향해 가고 있더라도 더욱 선을 향하도록 해야 할 것이다. 또 혹 이번 일로 스스로 몸을 뺄 수만 있다면 그가 더 훌륭하게 변모할 기회가 되리라.”

그리고는 따로 인사도 하지 말고 당장 길을 떠나 바로 한강을 건너라는 전교를 내렸다. 들끓는 여론을 잠재우기 위해 짐짓 내치는 모양새를 연출한 것이다. 그런데 하필 든 핑계가 다산의 글씨체였다. 1795년 7월 25일의 일이다.

‘삐딱이’ 서체에 대한 정조의 혐오

삐딱하게 기울여 쓴 서체에 대한 엄한 전교(飭敎)란 실상 다산의 글씨를 겨냥해서 내린 것이 아니었다. 이 시기를 전후해서 정조는 이른바 문체반정의 드라이브를 건다. 정조의 반대편에 서있던 노론 벽파들은, 정조의 비호 아래 나날이 커가는 남인 세력의 제거를 위해 서학(西學), 즉 천주교 신앙 문제를 여러 차례 정면으로 제기했다.

이때마다 정조는 못 들은 척 딴청만 했다. 신하들의 상소에 답변을 내릴 때도 서학이란 두 글자는 입에 담지 않았다. 그 대신 노론 자제들을 중심으로 당대 유행했던 청대 소품 문체의 수용과 겉멋이 든 삐딱한 글씨체를 함께 거론함으로써, 쟁점을 흐려 상쇄시키는 전략을 구사하곤 했다.

1795년 8월 23일에 교리 박길원(朴吉源)이 문체가 점점 강팔라지고(噍殺) 서법(書法)도 기우뚱(傾斜)해지니 엄금해달라고 하자, 시험을 주관하는 사람들이 유념해서 바로 잡을 것을 명했다. 또 1797년 11월 20일 기사에도 동지성균관사(冬至成均館事 성균관 종2품 관직) 이병정(李秉鼎)에게 “문체를 가볍고 어여쁘게 쓰거나 들뜨고 꾸미는(輕姸浮巧) 것과, 필법이 뾰족하고 기우뚱하거나 비스듬하고 날리는(尖斜欹飄) 것을 일체 엄금하라”고 명하고, 따르지 않는 자는 바로 낙방시킬 것을 강하게 주문했다.

삿된 학문인 천주학을 믿었으니 큰 죄를 주어야 한다는 신하들에게 정조는 천주학 언급은 쏙 뺀 채, 쓰지 말라는 뾰족하고 비스듬한 글씨체를 종내 안 고치니 괘씸해서 내친다고 말했다. 공격 지점을 교란시켜 상대의 힘 빼기를 시도한 것이다. 다산은 고작 글씨체 때문에 금정찰방으로 쫓겨났다.

과연 빠르구나

정조의 말이 억지로 찾은 핑계인 것은 이 일이 있기 전인 1795년 3월에 있었던 일화로 알 수 있다. 정조는 신하들과 함께 세심대(洗心臺)로 행차해 꽃구경을 했다. 술도 몇 순배 돌고, 활쏘기도 끝났다. 임금이 먼저 시를 짓고, 신하들이 화답했다. 이때 내시가 오색의 종이를 이어 붙인 채전(彩箋)을 가져왔다. “누구의 글씨가 가장 속필(速筆)인가?” “정 아무개이옵니다.” “화답한 시가 들쭉날쭉하니 네가 이 종이에다 가지런히 옮겨 적어라.”

다산이 명을 받들고 임금이 계신 장막 앞 바닥에 종이를 펴고 붓을 들었다. “아니다. 거기는 땅이 고르지 않으니, 들어와 어탑(御榻) 위에 올려놓고 쓰거라.” 다산이 황공하여 머뭇대자 임금이 다시 재촉했다. 결국 임금이 위에 앉아 내려 보시고, 다산이 어탑을 사이에 두고 임금 앞에 마주 앉아 글씨를 썼다. “음, 과연 빠르구나.”

군신 간에 지은 시가 많아 이날 다산은 두루마리 4축을 써야만 했다. 그 앞뒤의 사연은 ‘다산시문집’ 권 14에 실린 ‘발갱재첩(跋賡載帖)’에 자세하다.

정조는 전부터 이미 다산의 필체를 익히 알고 있었고, 그의 글씨체는 특별히 탈잡을 것이 없는 단정한 글씨였다. 그런데 금정찰방으로 쫓아내면서 일부러 글씨를 구실 삼았다. 다산을 ‘천주학쟁이’로 내몰아 아예 매장시키려는 무리들에게 의도적으로 그것으로는 문제 삼지 말라는 자신의 의사를 시위한 셈이었다.

필체가 훌륭해졌다

다산의 금정찰방 직임은 불과 다섯 달 만에 끝났다. 그는 1795년 12월 20일에 다시 용양위부사직(龍驤衛副司直)으로 중앙 관직에 복귀했다. 1796년 10월에 정조는 다산을 규영부(奎瀛府)의 교서(校書)로 불러들였고, ‘팔자백선(八子百選)’ 등 여러 책을 내려주며 제목 글씨를 써서 올리게 했다. 다산이 쓴 글씨를 본 임금은 “이제는 필체가 훌륭하게 변했다”고 칭찬했다. 앞서 탈 잡았던 글씨체마저도 면죄부를 준 것이다. ‘사암선생연보’에 나온다.

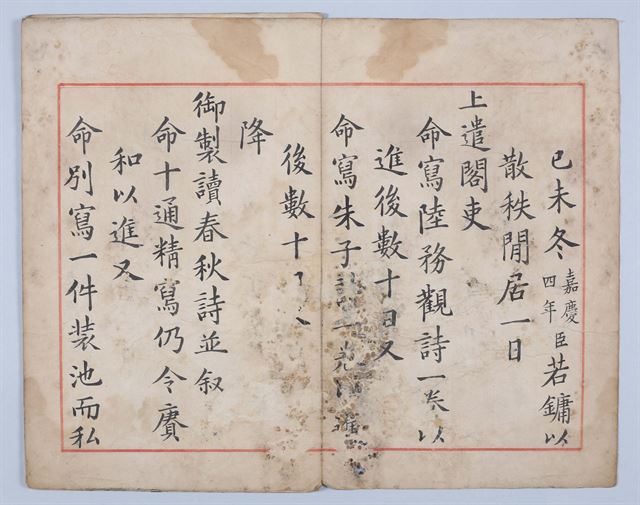

다산은 그 뒤에도 서학 문제로 다시 비방을 입어 2년간 곡산부사로 나가 있어야 했다. 돌아와 잠시 직분을 놓고 있었던 1799년 겨울, 임금이 다산에게 사람을 보냈다. 전한 명령은 이러했다. “육유(陸游)의 시 1권을 베껴 써서 올리라.” 책을 베껴 바치자 임금은 다시 주자시(朱子詩) 한 권을 써서 올리게 했다. 이 또한 부지런히 써서 바쳤다.

10여일 뒤에 임금의 명을 전하러 온 심부름꾼이 다산의 집을 다시 찾았다. “전하께서 지으신 ‘독춘추시병서(讀春秋詩並敍)’를 10벌 깨끗이 베껴 쓰고, 전하께서 지은 시에 화답하여 함께 올리라십니다. 참 그리고 따로 한 부를 베껴 책으로 만들어 집안에 간직해두라는 분부십니다.”

다산이 이때 써서 올리고 따로 보관해둔 친필 부본이 지금도 남아있다. 다산은 임금의 글을 옮겨 적으면서 그 효성과 학문을 기리고, 내각에 훌륭한 사자관(寫字官)이 많은데도 불구하고 자신이 무료할까 봐 위로하려고 이 일을 시키신 것이라며 성은을 헤아렸다. 문집에는 정조의 글이 빠진 채 다산의 글만 ‘세서설(洗書說)’이란 제목으로 실려 있다.

어찌 보더라도 다산은 정조에게 분에 넘치는 총애를 받았다. 군신간의 은정이 넓고도 깊었다. 정조의 그늘이 아니었더라면 다산은 진작에 죽은 목숨이었다. 하지만 이듬해인 1800년 6월, 정조가 급작스레 승하하자 다산은 더 이상 기댈 곳 없는 신세가 되어 죽음 직전까지 내몰렸다.

정민 한양대 국문과 교수

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0