보내는 기사

"저자와 교정지 넘기며 신경전" 글 다듬는 글벤저스

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

#1. ‘글로 써서 책을 지어낸 사람’, 저자는 완벽한 글을 쓰는 사람일까. 아니다. 교정과 교열을 보지 않은 맨글, 초고가 공개되면 세상의 거의 모든 저자가 부끄러워질 것이다.

#2. 오자와 탈자를 잡는 게 교정교열의 전부일까. 아니다. 팩트부터 확인하고 문장도 만진다. 다시 쓰기 수준으로 손보기도 한다.

#3. 교정교열자는 원 없이 책을 읽어 행복할까. 글쎄. 일과 즐거움이 늘 동행하는 건 아니니까. 다만 책 읽기를 좋아하지 않으면 교정교열자가 될 수 없다는 건 분명하다.

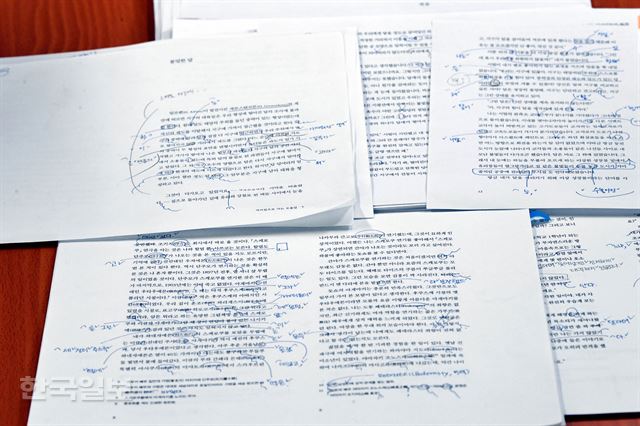

가장 ‘조용히’ 일하는 문화계 스태프는 책 교정교열자들이다. “교정교열은 호텔의 객실을 단장하는 일 같아. 손님을 기분 좋게 접대하려 몰래 활약하는 '닌자' 같다고 할까?” 출판사 교정교열팀이 무대인 일본 드라마 ‘교열걸’의 대사다. 얼마나 조용한 사람들인지 민음사 교정교열팀을 만나 확인해 봤다. 경기 파주출판단지 민음사의 사무실은 정말로 조용했다. 조금 보태면 시험이 임박한 주말의 고시원 독서실 수준. 교정교열자들의 머리 위로 책의 활자들만 동실동실 떠다니는 ‘집중력의 성전’ 같은 공간이었다.

민음사 교정교열팀은 다섯 명이다. 남선영(48) 팀장과 김남희(50) 차장, 박상미(39) 과장, 김정미(45) 대리, 김연정(35) 사원. 유행하는 말로 하면 ‘글벤저스(글+어벤저스)’라 부름직한 책과 글 전문가들이다. 교정교열자로, 기획자로, 편집장으로 출판계에서 9~28년 일했다. (모든 출판사에 교정교열 전문팀이 있는 건 아니다. 인건비 한 푼이 아쉬운 중∙소형 출판사들은 프리랜서 교정교열자에게 외주를 준다. 아니면 편집기획자가 교정교열까지 본다.)

교정지 위에선 전투가 벌어진다. 고치려는 교정교열자와 지키려는 저자의 싸움이다. “책을 만드는 당연한 과정인데도 불쾌한 ‘지적질’로 여기는 저자들이 있거든요. 합의될 때까지 교정지를 주고받으며 신경전을 벌이죠.”(김정미) 교정교열자가 본 횟수에 따라 1교(초교), 2교(재교), 3교 식으로 부르는 작업은 보통 3교에서 끝나지만, 10교, 20교까지 가기도 한다. “‘학생 때 이렇게 공부했으면 서울대, 아니 하버드대학 갔겠네.’ 팩트 체크 꼼꼼히 하느라 공부하다 보면 그런 생각이 들어요(웃음). 국립국어원 기준을 제시하며 설득해도 저자가 버티면 난감하죠. 띄어쓰기, 고유명사 정도는 포기하는 편이에요. 그렇게 나온 책을 보면 사실 속상해요.”(남선영)

수고가 가장 많이 드는 건 대학 교수가 쓴 책이라고 한다. 학문적 자부심에 취해서인지, 정작 글은 거친 경우가 많다. 글과 삶이 하나인 문인의 글도 언제나 야무진 건 아니다. “신문기자 출신인 장강명 작가의 문장은 손댈 데가 별로 없어요. 초교에도 오자가 거의 안 나와요. 신문사에서 혹독하게 훈련한 덕분일까요.”(남선영) 가장 조심스러운 건 시집이다. 글자 하나, 문장부호 하나도 편하게 손대지 못한다. “해마다 노벨문학상 시즌엔 특근을 해요. 워낙 대목이라 수상 작가 책을 하루이틀 만에 다시 봐서 넘겨요.”(김남희) 300쪽 정도의 한국 소설은 1교에 1주쯤, 외국 소설은 2주쯤 걸린다. 점검할 팩트가 많은 비소설은 더 오래 걸린다.

목∙허리 디스크, 거북목, 안구건조증, 조기 노안은 천형 같은 직업병이다. “종일 의자에서 몇 번 일어나지 못해요. 그래서 우리 일은 엉덩이가 한다고 하죠.”(박상미) “손목이 아파서 병원에 갔더니 일을 쉬라고 하더라고요. 머리 쓰는 일인 줄 알았더니 몸 쓰는 일이더라고요(웃음).”(김정미)

글이, 책이 지겹진 않을까. “활자를 보는 것 자체가 괴로워요. 신문기사도 거의 보지 않아요.”(박상미) “교정교열자를 포함한 책 편집자는 ‘원고’만 볼 뿐, ‘책’은 보지 않는다는 말이 있어요. 화장실 거울에 붙은 광고의 맞춤법과 글자 간격 같은 걸 저도 모르게 따져 보곤 해요. 엉망인 광고를 보면 괴롭고요.”(김연정) “휴대폰 문자에도 맞춤법, 쉼표를 철저하게 찍는 것도 직업병이에요.”(김정미) “저는 일부러 마침표를 안 찍거나 두 개씩 찍어요(웃음).”(김남희)

공들여 만든 책에서 오자를 발견하는 건 이들이 종종 꾸는 악몽이다. “새 책을 받자마자 바로 펼치면 거기 딱 오자가 있어요.”(남선영) “책이 나오면 보람을 느끼기 전에 공포가 밀려오죠. 어디엔가 실수를 남겼을 테니까요.”(김정미) “교정지를 계속 들여다 보면 글이 한 덩어리로 뭉쳐서 떠오를 때가 있어요. 그 상태가 되면 오자를 영영 못 찾는 거죠(웃음).”(김연정)

인공지능(AI)에게 교정교열을 맡기면 어떨까. “오자와 탈자는 실수 없이 잡겠지만, 글의 행간을 읽어 문장을 논리적으로 다듬지는 못할 걸요. 알베르 카뮈의 소설 ‘이방인’에는 ‘왜냐하면’이 자주 나와요. 작가가 인위적 어색함을 의도한 건데, AI가 그런 것까지 알 수는 없겠죠.”(김남희) “AI가 글을 쓸 순 있어도 고치진 못할 거예요. 문맥을 읽는 건 사람만 할 수 있어요.”(김정미)

그러고 보니 팀원 모두가 여성이다. 사무실엔 남자 화장실이 없다. 존재 여부가 불확실한 ‘여성의 꼼꼼함과 차분함’이 교정교열자에게 필요한 자질이라서일까. 알아보니 슬픈 사연이다. “출판계가 어렵잖아요. 그러니 보수가 적고요. 혼자 벌어 가정을 꾸리긴 어려운 수준이에요. 남성이 버티기는 힘들죠.”(김연정) “출판계로 오는 남성 자체가 별로 없는 데다, 왔다가 금세 나가요. 미래가 불안하니까요.”(김남희) “종사자의 학력 대비 소득이 제일 낮은 곳이 출판계일 거예요.”(남선영)

누구나 품을 만한 궁금증. 교정교열자의 가장 소중한 작업 도구는 ‘빨간 펜’일까. 반은 맞고 반은 틀리다. ‘파란 펜’이다. “빨간색 펜을 쓰면 눈이 아파서요.”(남선영) 파란색 펜을 쓰는 건 예의 차원이기도 하다. “빨간색 펜으로 원고를 고치면 저자들이 거부감을 느껴요. 상처받기도 한대요.”(김정미) 교정지의 빨간 글씨에 분노한 저자의 요구로 담당 교정교열자가 바뀐 적도 있다고 한다. “꼭 고쳐야 할 부분에는 파란색 펜을, 논의할 여지가 있는 곳엔 연필을 써요.”(박상미) “글씨체도 신경써요. 선을 용감하게 휙 그어 보내면 불손해 보인다고 해서요.”(김남희)

파주=최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0