보내는 기사

[新 음서제] “넌 누구 빽 있니” 新 음서제 절망의 청년들

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

공공기관ㆍ민간기업 할 것 없이

취업 시즌 땐 채용 청탁 난무

일부는 부모 직업 노골적 검증

취업 절벽 이어 또 다른 박탈감

“OOO를 최종 면접까지 잘 ‘케어’(관리)해 주세요.”

몇 년 전 국내 굴지 증권사 리서치센터 면접을 봤던 신모(30)씨는 면접 대기 중 우연히 듣게 된 인사담당자와 누군가의 통화 내용을 지금도 또렷하게 기억한다. 전화를 받던 담당자의 어쩔 줄 몰라 하던 표정과 전화기에서 흘러나오는 거침없는 목소리.

고위 간부인 듯 들리는 상대는 지인 자녀가 전형에 응시했으니 별 탈 없이 ‘최종합격 시키라’고 했고, 담당자는 “명문대 출신이니 문제 없을 것”이라는 답을 반복했다. 신씨는 “해당 전형에서 떨어져서 그가 실제로 합격했는지 여부를 알 수 없지만 말로만 듣던 채용 청탁 현장을 직접 목격하니 난 이미 정해진 합격자를 위한 ‘들러리 신세에 불과했구나’라는 생각이 들어 우울했다”고 말했다.

신분제사회였던 고려ㆍ조선시대 음서제도(공신, 고위 관리 자제가 과거시험을 보지 않고 관리로 등용되는 제도)에 빗댈 만한 고위층 자녀 채용·청탁 비위가 잇달아 발생하면서, 취업절벽에서 고군분투하는 청년들을 눈물 짓게 하고 있다. 청년실업률 9.4%(8월 기준), 구직 청년 10명 중 1명은 실업자 신세를 면치 못하는 게 그들의 벅찬 현실. 이에 더해 본인 능력이 아닌 부모 직업이나 재력, ‘빽(Back·연줄)’이 합격 당락을 좌우하는 ‘신(新) 음서’의 벽 앞에서 ‘흙수저 청년’들은 절망감과 박탈감을 떨쳐내지 못하고 있다.

청년들은 무엇보다 공공기관은 물론 민간기업에까지 만연한 채용 청탁에 분노한다. 구직 청년이 가장 원하는 직장 중 하나로 꼽히는 삼성그룹의 장충기 전 미래전략실 차장(사장) 휴대폰 문자메시지엔 기업, 언론계, 법조계, 국정원 등 사회 고위층 인사들의 채용·승진·인사이동 청탁 내용이 들어있어 논란이 됐다. 청탁 성공 여부를 떠나 “몇 통의 전화나 메시지만으로도 취직이 결정되는 사실을 어떻게 받아들여야 할지 모르겠다”는 한탄이 쏟아졌다.

2012~2013년 강원랜드 신입사원 95%가 채용 청탁으로 뽑혔다는 사실이 최근 감사원 감사를 통해 드러났을 때는 “그나마 공정할 줄 알았던 공공기관조차 그럴 줄 몰랐다”는 한숨이 나왔다. 한 대기업 인사담당자는 “드러나지 않았을 뿐 소위 힘 좀 있다고 말할 수 있는 사람들로부터 채용 청탁이 전해져 오기 시작하면 ‘아 이제 취업 시즌이구나’ 생각이 들 정도”라고 털어놨다.

청탁만이 문제가 아니다. 21일부터 24일까지 본보가 직접 만난 청년 취업준비생들은 부모 직업과 학력, 추천인을 대놓고 요구하는 입사지원서 항목에서부터 ‘신 음서제도’에 따른 진입장벽을 실감한다고 꼬집었다. 청년들은 “부모 직업을 기재하라고 하는 데는 다 나름의 이유가 있으려니” 하면서도, “업계마다 선호하는 부모의 특정 직업이 있다”는 얘기마저 나왔다. 돈이든 권력이든, 있는 사람 자식이라는 사실이 ‘플러스 알파’가 되고 있다는 게 그들 생각이다.

취업준비생 우모(27)씨는 “모 기업 지원 당시 인사담당자가 부모 직업을 쓰는 이유에 대해 ‘부모 직업이 좋을수록 자식들도 많이 배웠을 것이라고 여기기 때문’이라고 말하는 걸 듣고 지원을 포기했다”고 말했다. 취업준비생 윤모(26)씨는 “유명 회사에서 인턴으로 근무한 후배가 말하길 당시 일을 가르치는 선배 아버지가 대기업 고위 간부였는데 모든 직원이 그 사실을 알고 있더라”며 “부모가 대기업 고위 간부거나 대규모 사업체를 꾸리는 사람을 뽑아 그 네트워크를 이용하겠다는 채용 방식이 관행이라는 건 대부분 취업준비생이 아는 사실”이라고 말했다.

채용 서류에 적어 나가는 ‘추천인’ 항목도 구직 청년들의 목을 조른다. 채용 상담 당시 인사담당자가 ‘추천인을 써서 붙는 사람은 많아야 한 자릿수이고 자기 실력으로 붙는 사람이 훨씬 많다’고 안심시키곤 하지만 전혀 위안이 되지 않는다. 취업준비생 김모(24)씨는 “취업이 간절한 입장에서는 추천인 때문에 붙는 그 한 자리도 소중할 수밖에 없다”며 “나와 동일한 경력에 동일한 점수를 받은 누군가가 추천인을 썼다는 이유로 나 대신 합격할 수도 있는 것”이라고 하소연했다. 국내 굴지 전자부품제조회사 면접에 응시했던 박모(26)씨는 “면접 도중 면접관이 대놓고 ‘회사에 아는 사람 있느냐’고 물었다”며 “‘회사에 아는 사람이 있으면 유리하다’는 말로 들렸다”고 말했다.

‘금수저’들은 취업 징검다리 역할을 하는 인턴 채용에서도 특혜를 입는다고들 했다. 취업준비생 고모(25)씨는 “대학 때 아버지가 증권회사 고위직인 동기가 있었다”며 “취업은 아니었지만 인턴은 아버지가 꽂아줘서 쉽게 했다”고 말했다.

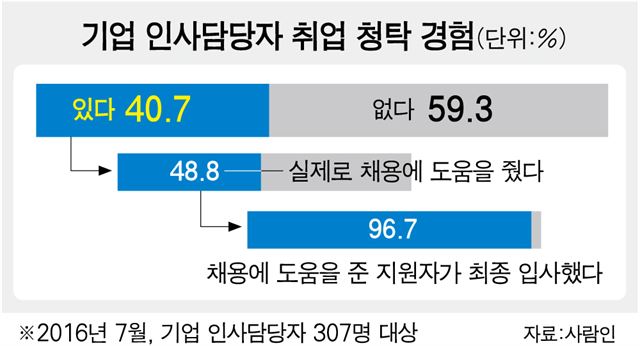

이런 현실은 각종 통계에서 고스란히 드러난다. 취업포털사이트 사람인이 지난해 기업 인사담당자 307명을 대상으로 조사한 결과, ‘취업 청탁을 받은 적이 있다’는 응답은 전년도(30.7%)보다 10.0%포인트 증가한 40.7%나 됐고, 이 가운데 48.8%는 실제로 채용에 도움을 줬다’고 답했다. 인사담당자 10명 중 4명은 채용 청탁을 받은 적이 있고 이 중 절반은 실행에 옮겼다는 얘기다.

단체협약을 통해 기업 임직원 자녀를 채용 과정에서 특별 우대하는 ‘고용 세습’도 공공연하게 이뤄지고 있다. 고용노동부가 2016년 2,769개 사업장을 대상으로 실시한 ‘단체협약 실태조사’ 결과에 따르면, 전체 사업장의 약 4분의 1에 해당하는 사업장(694개)에서 전ㆍ현직 직원 가족의 직계자녀 등에게 채용 가산점을 부여하고 있었다.

양홍석 참여연대 공익법센터소장은 “서로 끌어주고 챙겨주는 문화가 예전부터 한국 사회에 존재했는데 이를 불법이라고 여기는 인식이 별로 없었고 실제 처벌도 제대로 되지 않으니까 결국 ‘괜찮구나’라는 잘못된 신호가 수십 년간 이어져 왔다”고 지적했다. 이어 “청탁을 하는 사회지도층은 본인이 권력이 있으니 처벌로부터 자신을 보호하는 데 능수능란했던 것도 원인 중 하나”라고 꼽았다.

정승임 기자 choni@hankookilbo.com

곽주현 기자 zooh@hankookilbo.com

박지윤 기자 luce_jyun@hankookilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0