보내는 기사

장국에 꿩고기로 풍미 더한 떡국… 파스타만큼 다양한 변주

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

상상력 더한 다채로운 떡국은

사골 등 국거리에 갇힌 국물 벗어나

굴ㆍ매생이 등으로 재료 확대 반가워

썰기ㆍ빚는 방식 따라 무수한 조합 가능

“세시(歲時)에 흰떡을 쳐 만들고 썰어 떡국을 끓인다. 추웠다 더웠다 하는 날씨 변덕에도 잘 상하지 않고 오래 견딜 뿐 아니라 그 조촐하고 깨끗한 품이 더욱 좋다."

간서치(看書痴), 스스로 자신을 가리켜 ‘책만 보는 바보’라고 이른 조선 후기 문인 이덕무(李德懋ㆍ1741~1793)가 설에 먹는 흰떡에 부친 말이다. 정확히는 자신의 시 ‘첨세병(添歲餠)’에 붙인 주석이다. 첨세병이란 “나이 먹게 하는 떡”이란 뜻이다. 지금도 아이들에게 “너 몇 살이니”를 “떡국 몇 그릇 먹었니” 하고 돌려 묻지 않는가. 아무려나 설을 맞아 뽑은 흰떡을 일러 “그 조촐하고 깨끗한 품이 더욱 좋다(取其凈潔)”라고 한 그 말과 표현 또한 소담하기 그지없다. 저 원문, 딱 네 글자로 포착한 흰떡의 집중력과 완결성이 읽는 눈에 그냥 와 콱 박힌다.

2017년, 제대로 된 떡국 한 상을 위해

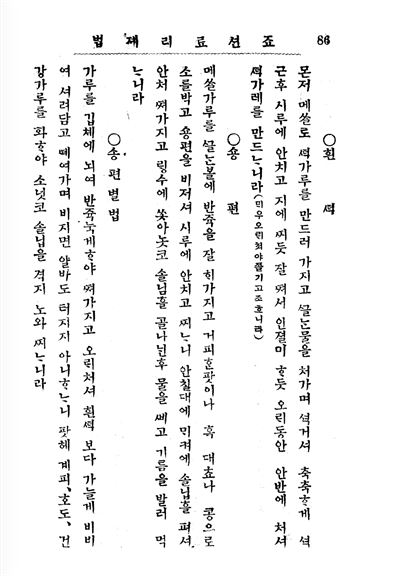

오늘날과 같은 떡 뽑는 기계가 없던 때, 사람들은 손으로 비비고 뽑아 떡을 길게 늘였다. 떡메로 마구 친 다음, 그 덩어리가 무르고 부드러울 때 비벼가며 길게 뽑는 식이었다. 이런 손동작으로 만든 문어발 같은 흰 가래떡을 “권모(拳模)”, 곧 “비벼 뽑은 떡”이라고도 했다. 어렵게 떡을 늘여 뽑아 끓이는 떡국의 국물은 어떤가. 국물엔 다양한 재료를 썼다. 김매순(金邁淳ㆍ1776~1840)의 ‘열양세시기(洌陽歲時記)’에는 이런 말이 나온다.

“먼저 장국을 끓이다가 국물이 펄펄 끓을 때 떡을 동전처럼 얇게 썰어 장국에 집어넣는다. 떡이 끈적이지도 않고 부서지지도 않으면 잘 된 것이다. 그런데 돼지고기, 소고기, 꿩고기, 닭고기 등으로 맛을 내기도 한다.”

장국을 기본으로 다양한 육수를 썼다. 그리고 여기에 반드시 풍미를 북돋는 향신료를 더했다. 또 다른 기록인 홍석모(洪錫謨ㆍ1781~1857)의 ‘동국세시기(東國歲時記)’에는 이렇게 나온다.

“멥쌀가루를 쪄 큰 떡판 위에 놓고 떡메로 수없이 쳐 길게 뽑은 떡을 흰 떡(白餠)이라고 한다. 이를 얇게 엽전 두께로 썰어 장국에다 넣고 끓인 다음 쇠고기나 꿩고기를 더하고 번초설(蕃椒屑)을 쳐 조리한 것을 떡국(餠湯)이라고 한다.”

여기 나오는 번초설이란 후춧가루일 수도 있고, 산초가루일 수도 있고, 또는 초피가루일 수도 있다. 김매순이나 홍석모의 기록에 앞서, 유득공(柳得恭ㆍ1748~1807)은 ‘경도잡지(京都雜志)’에 떡국은 꿩고기와 후춧가루(胡椒屑)로 맛을 낸다는 기록을 남긴 바 있다.

음식을 놓고 이렇게 소담한 소리를 하고 싶다. 따지고 다투고 정오표를 만드는 음식 얘기 말고, 강퍅한 구석이라고는 일절 없는 조촐하면서도 깨끗한 음식 풍경을 그리고 싶다. 귀한 자원을 귀하게 매만지고 귀하게 먹어온 이야기를 담담하게 풀어내고 싶다. 그런 가운데 문헌 속에 자고 있는 감각, 방법, 감수성, 태도 등을 살살 깨우고 싶다.

오늘날 우리가 감탄하는 이탈리아 파스타의 다채로움이란 그 시도의 다채로움 아닌가. 우리는 지금 흰떡을, 또 떡국을 어디까지 먹어 보았는가. 어디까지 시도해 보았는가. 얼마만큼 감각하고 표현해 보았는가. 음식 문헌 탐구는, 역사 속 음식 흔적 찾기는 이런 질문과 잇닿아야 한다. 잠 깬 기록이 오늘의 음식 문화에 상상력을 더하는 밑천이 되어야 한다.

따지고 다투고 굳이 정오표를 쓰는 행위가 반드시 즐겁지만은 않다. 하지만 조촐하고 깨끗한 음식 이야기를 시작하기 위해서라도 반드시 거짓말은 짚어야 한다. 반성하고 청산해야 할 잘못을 짚은 다음에야 제대로 된 음식 감수성, 음식 상상력에 다가설 수 있다.

왕과 양반의 음식이라 해야 더 맛있는가

가령 이런 것이다. 문헌에 보이는 다양한 방법과 재료를 대하는 태도와 감각은 배우지 못하고 물리적으로 불가능한 “복원”을 운운한다. 온 세계와 함께 피 흘려 해방을 맞고, 피 흘려 공화국을 세웠는데 허턱 “반가”와 “왕실”이라는 말을 음식에 가져다 대고, 그 말 한마디로 음식에 위엄이 깃든다고 착각한다. 거기서 그친다. 아무데나 가져다 붙이는 “천년의 신비” “조상의 지혜” 같은 공허한 수사는 정작 음식에다, 음식의 역사에다 무엇을 어떻게 묻고 대답해야 할지에 대한 갈피를 잃게 하는 아주 나쁜 효과가 있다. 다시 음식 문헌으로 돌아가 보자.

“흰떡을 깨끗이 만들어 얇게 썰어 고기 장국이 팔팔 끓을 때 떡을 잠깐 넣었다가 얼른 뜬다. 꿩국은 맛있게 끓이고, 고기 볶은 즙을 타 다시 떡을 말고, 위에 약산적을 넉넉하게 얹는다. 후춧가루를 뿌리라. 맛있는 장국을 따끈하게 끓여 곁에 놓고, 그 장국을 부어가며 먹어라. 젓국에 꾸미를 넣어 끓이면 병든 사람 원기를 회복하기에 제일이다.”

19세기 말 조리서 ‘시의전서(是議全書)’에 있는 떡국 항목을 오늘의 한국어로 풀어 써 보았다. 맛을 내는 방법, 장국의 풍미를 꿩을 써 증폭하는 방법이 이채롭다. 저 간소한 불망기에 향신료 사용만큼은 따로 한 줄을 할애했다. 장국을 부어가며, 한 그릇 다 먹을 때까지 따듯한 온기를 유지하는 방식은 상상만 해도 재미있고 흐뭇하다. 장국에 그치지 않고, 젓국으로까지 바탕의 재료를 넓힌 점도 눈에 띤다. 재료와 부재료의 결합, 풍미를 증폭하는 방식, 먹는 방법, 장국과 젓국의 쓰임 등등이 참으로 다양함하고 풍부하다. 보고 있으면 아, 떡국에 이런 시도도 해볼 수 있겠구나 하는 상상력이 인다. 정말 우리에게 필요한 것은, 우리가 역사의 흔적에서 일깨울 것은 이를 대하는 내 태도와 내 상상력이다. 옛 책을 쌓아두고 철 지난 양반 놀이를 할 때가 아니다.

전통에서 해방되어 다양한 떡국을 만들자

그동안 우리는 다만 “옛날에 그랬다”만 되풀이하는 음식 문헌 읽기를 할 뿐이었고, 논증 불가능한 영역에서 복원을 한다는 환상에 사로잡혀 살았다. 이제는 좀 달라질 때도 됐다. 기록 속에서 내 상상력을 발휘하고, 그 상상력을 바탕으로 조리의 실제에서 오늘의 자원과 오늘의 기술을 십분 활용해 다양한 시도를 해봄 직하다.

떡국을 끓일 때 흰떡을 어슷하게 썰기도 했고, 원으로도 썰었다. 조랭이도 밀었고 방울이나 도토리 모양으로도 빚었다. 보다 가늘고 긴 가락을 떡국에 쓰기도 했다. 쳐서 떡을 만들지 않고 쌀가루를 바로 뭉친 “생떡”을 쓰는 수도 있었다. 모양에 따라 질감이 다 다르게 마련이다. 모양에 따라 이른바 식감, 치감이 달라진다. 즐거운 다양함이 태어날 여지가 여기 있다.

육수 재료도 그렇다. 18세기 이래 이어진 기록을 읽고 있으면 파는 대로 산 ‘국거리’에갇힌 국물, 사골국물에 그치는 오늘날의 떡국이 오히려 초라하게 느껴진다. 거꾸로 굴, 매생이 등 문헌 밖에 존재하는 다양한 재료가 얼마나 소중한 자원이고 상상력의 밑천인지가 또렷해진다. 생각이 여기에 이르면 우선 익숙한 대로 소고기 하나라도 섬세하게 접근하고픈 마음이 자란다. 양지, 사태, 갈비, 우족, 꼬리 등은 풍미가 다 다르다. 장국과 젓국도 풍미가 전혀 다르다. 다양한 떡에 다양한 국물이 서로 다른 방식으로 손을 잡으면 무수한 조합이 가능하지 않을까. 정말 내가 좋아하고, 정말 나한테 맞는 새 떡국을 끓일 수 있지 않을까.

파스타 만큼이나 다양한 떡국을 위해

향신료도 그렇다. 우리는 아직 문헌 속 “번초”의 정체를 잘 모른다. 끝내 모를 수도 있다. 그렇지만 한자 “초(椒)”가 드러내는 후추, 산초, 초피의 상상력, 반드시 육수에 향신료를 더하게 한 태도는 한 병 사서 제 향 잃도록 내내 먹는 오늘의 후추를 되돌아보게 한다. 오늘 우리에게는 육수의 풍미를 북돋는 어떤 향신료가 있는가. 정말 후추를 잘 써 본 적은 있는가.

여기서 그치지 않는다. 흰떡이 떡국으로 벋듯, 떡국은 떡국상으로 벋을 수 있다. 상다리 휘게 늘어놓고 먹는 동안 제 온도를 잃고, 이 사람 저 사람의 젓가락질이 겹치며 차림새가 흩어질 수 밖에 없는 상차림 가운데 한 해를 시작하는 것이 설 끼니로 온당한가. 떡국상의 예도 전해온다. 떡국은 떡국 자체로 집중력 있고 완결성 높은 맛을 해치지 않을 만한 덜 짙은 김치와 함께 했다. 서울경기 쪽에서는 떡국에 나박김치를 두고, 역시 집중력 높은 화려한 전을 딱 두어 점 놓고, 상차림의 화룡점정이 될 달콤한 병과류와 음료로 떡국상을 차렸다. 중심 요리를 놓고, 다른 음식의 안배와 균형 잡기를 통해 한 상의 완성도를 높이는 방식이야말로 오늘 우리가 정말 배우고 일깨움 직한 태도이다.

그간 우리는 감각도 태도도 오늘도 잃고 음식의 허튼 수사와 요긴한 데 없는 옛날이야기 속에서 너무 오래 헤맸다. 그래서 지리멸렬했다. 해방 되고 몇 살인가. 이제는 어린애가 아니다. 징징거릴 나이도 아니다. 2017년, 더 달라져야 한다. 그러자면 허튼 수사 위에 쌓은 음식 문화사의 거짓말과 야멸차게 결별도 해야 한다. 송구영신이랬다. 진짜 송구영신을 대망한다.

고영 음식문헌연구자

공동기획: 한국일보ㆍ인문학협동조합

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0