보내는 기사

운 좋게도 2시간 반만에 쉑 버거를 먹었다

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

치밀한 전략을 세울 필요가 있었다. 쉑쉑, 아니 쉐이크쉑(Shake Shack) 버거의 국내 상륙일인 22일. 보나마나 문전성시, 인산인해를 이룰 것이 뻔했다. 대한민국 1호 손님의 기록을 세우고자 전날 밤 10시 반부터 줄을 서기 시작했으며, 개장 시간인 오전 11시 이미 1,500명이 늘어선 줄이 200m에 육박해 있다는 소식이 속속 들어오기 시작했다. 현장사진을 본 모든 사람의 입에서 터져나온 한결 같은 말. “그깟 버거가 뭐라고!”

‘그깟 버거’인지 아닌지를 확인하기 위해 시간의 사각지대를 훑었다. 식사 시간대를 피한 오후 3~5시, 폐장시간(밤 11시)에 임박한 9~10시 사이에 줄을 서는 것이 가장 효율적이리라는, 누구나 할 수 있는 상식적인 판단을 대단한 추리인 양 하고선 현장에 나가 있는 SPC그룹 홍보팀에 전화를 걸었다. 현재 시각 오후 3시23분. “지금 가려고 하는데요, 사람 많이 줄었죠? 얼마나 기다려야 할까요?” 잘못 들은 게 아니었다. 세 시간. 다른 담당자에게 연락했다. 네 시간. 40분이 아니라 네 시간. “한 분 한 분 주문을 받고 그때부터 조리를 시작하는 거라 시간이 많이 걸리네요. 아무리 늦어도 7시 정도에는 줄을 서야 폐장 전에 주문하실 수 있을 것 같은데 어쩌죠?”

어쩌긴 어쩌겠는가. 어서 빨리 달려가 줄을 서는 수밖에. 취재차 매장 안으로 들어가는 기자들과 몇 시간째 줄을 서 있는 손님들 사이에 실랑이가 있었으며, A신문 기자와 B방송사 기자, C케이블 PD 모두 세 시간째 줄을 서 있다는 후문이었다. 한 사람이 서 있다가 여러 사람을 데리고 들어가는 맡아주기 행위도 금지요, 한 사람당 주문할 수 있는 버거의 수도 5개로 제한이라고 했다. 20분 이상 줄 서서 먹을 만큼 맛있는 음식은 세상에 존재하지 않는다는 평소의 굳은 신념이 모종의 오기로 바뀌며 ‘검증 충동’으로 일렁였다.

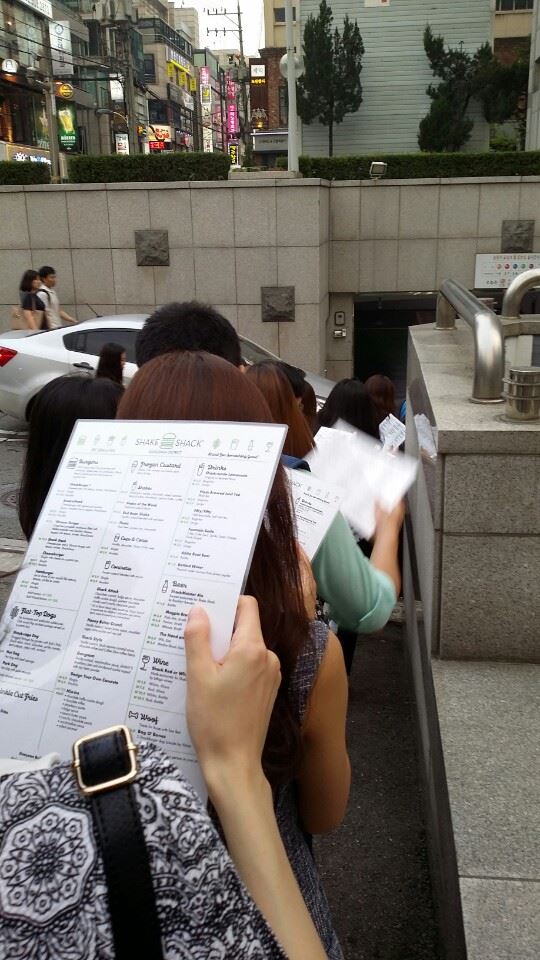

불금의 강남 한복판을 향해 출발했다. 흡사 자동차 안에서도 달릴 기세로 질주해 도착한 시간은 오후 6시 53분. 건물을 몇 바퀴나 둘러싼 인파에 안 그래도 더위에 지친 숨이 턱 하니 막혔다. 버스와 택시, 자가용이 멈출 때마다 탑승자들이 차창을 내리고 사진을 찍는 진풍경이 벌어졌다. 지나가는 외국인들 몇몇도 걸음을 멈춘 채 우리를 향해 셔터를 눌러댔다. 왠지 모를 부끄러움이 밀려왔으나, 사람들 사이로는 흥겨운 기운이 흘렀다. 앞사람이 “얼마나 기다려야 돼요?” 곳곳에 포진한 스태프들을 향해 물으면 모두가 귀를 쫑긋하고, “세 시간쯤이요”라는 대답을 들으면 모두가 어깨를 축 늘어뜨리는 대화합의 장.

하지만 더웠다. 더워도 너무 더웠다. 불금 강남역 열기가 너무 오랜만인지라 이미 그것만으로도 현기증이 날 지경이건만 온도를 확인하니 오후 7시18분 현재 섭씨 31도, 체감온도 33.9도. 이런 것을 일러 요샛말로 ‘육수 샤워’라 하던가. 철제 난간에 주렁주렁 걸려있던 검정우산을 보고 비가 오려나 했더니 일사병 예방을 위한 무료 대여 양산이었다.

그러나 이 무더위에도 누구 하나 물러설 기미가 보이지 않았다. 오히려 "와, 줄 좀 봐" 한 마디로 동지애를 표명하며 자못 흥겨워하는 듯한 모습이었다. 흰 셔츠를 입은 SPC 직원들이 “기다려줘서 고맙다”는 인사말과 함께 시원한 생수를 하나씩 나눠주니 이것은 마치 마라토너라도 된 기분. 왜 줄 안 줄어드냐고 짜증내는 사람 없이 모두가 매우 즐거워 보이는 표정으로 기꺼이 고통을 감내하고 있었다. 뭔가 흥겨움에 도취되는 듯한 분위기였다.

“여기가 연말 보신각인가?” “새해 정동진 같네요” 같은 말을 실없이 주고받으며 현장의 결연한 분위기에 흠뻑 젖어들 무렵 뒤에 선 남성이 먹고 나오는 사람들을 보며 친구에게 말했다. "승자다, 승자. 나 오늘 꼭 먹고 가야 돼." 설마 이것은 게임인가. 앞에 선 커플은 무한도전 다시보기를 하며 인고의 시간을 버티고 있고, “설마 우리 앞에서 재료 떨어졌습니다 하는 건 아니겠지?”라는 우려가 곳곳에서 들려왔다.

친구랑 30분째 줄 서 있는 중이라는 인테리어 디자이너 황동연(30)씨는 “2012년에 뉴욕 여행 중에 먹고 반했었는데, 강남점 오픈한다는 얘길 듣고 반가워서 당시 함께 뉴욕에 갔던 친구와 만나 찾아왔다”고 했다. “첫날이라 붐빌 거라고 생각은 했지만 이렇게까지 오래 기다릴 줄은 몰랐네요. 첫날 기다린 보람을 느끼고 나면 한 동안은 다시 먹고 싶은 생각이 덜 들것 같아 견디고 있는 중이에요.”

줄 선 지 한 시간째라는 직장인 여성 A(32)씨는 “회사가 강남이라 이 앞을 자주 지나갔는데 맛있는 버거 집이 오픈한다는 얘기에 겸사겸사 와봤다. 이렇게 오래 기다릴 거라곤 생각 못했는데, 직원분이 낮에 비하면 훨씬 빨리 들어갈 수 있다고 설명해서 희망을 갖고 기다리는 중”이라고 말했다. 평소에도 버거를 식사메뉴로 즐긴다는 A씨는 “아주 기대가 된다”며 웃었다. “여기 올 거라고 했더니 미국에서 먹어본 친구가 강추하더라고요. 다른 버거는 광고만 맛있게 나오고 든 게 없는데 여기는 남다르다고 한 그 말을 믿어요.”

지나가는 사람들은 동물원 원숭이 보듯 우리를 바라봤다. "대체 이게 뭐라고?” “어휴, 이해 안 된다" 같은 소리가 들려왔다.

오후 7시 52분. 마침내 낙오자 발생. 줄 서 있던 여성 한 명이 시크한 표정으로 인파를 헤치고 빠져 나와 총총 집으로 돌아갔다. 그 마음 압니다, 손이라도 꼭 잡아주고 싶은 심정이 이심전심이었을까. “이제 좀 힘들다~. 그래도 여기서 돌아가긴 아까워”라는 한 커플의 말에 둘러보니 이제부턴 정신력 싸움인 듯싶었다. 이제 버거 맛은 궁금하지 않다. 아까의 그 애틋하던 동지애는 어디로 갔나 약간은 서글퍼지던 7시 54분, 드디어 건물 뒷면과 옆면을 돌아 매장 앞쪽으로 진입했다.

‘Shake Shack’이라는 반짝반짝 빛나는 초록색 글자 아래서 “야, 나 지금 쉑쉑 앞에 줄 서 있어”(전화) “정신 나갔다는데"(옆을 보며) “매장 가까이 오고 해도 지고 약단 덜 부끄럽다 야”(친구끼리) 같은 말들이 들려왔다. 자신의 모험담을 사진으로 찍어 SNS에 올리며 낄낄거리는 모습도 많이 보였다. 설마 누가 야밤에 줄을 서서 햄버거 따위를 먹겠느냐는 오만한 예단을 물색없이 만들며 오후 8시 14분. 드디어 매장 안 창가 좌석에 앉은 손님들의 행복한 표정이 보이기 시작했다. “뒤쪽에선 기다릴 만하네 생각했는데 보기보다 너무 오래 걸린다”는 남학생들의 푸념은 눈 앞에 버거 먹는 사람들이 보이는 탓일지도 모른다.

현재 시각 8시 26분. 마침내 창가 바로 앞줄로 진출했다. 한 혼밥족 손님이 단정하고 경건한 자세로 버거 사진을 찍고 있었다. 3분 후 매장 입성. ‘한 번 뜬 백일(白日)이 불사신 같이 작열’하는 ‘저 머나먼 아라비아의 사막’ 같은 쉐이크 쉑 입장 대기줄에 선 지 약 두 시간 만이다. 꽃보다 남자, 버거보다 에어컨. 쉐이크쉑 매장 에어컨의 우수함에 대한 기사를 쓰고 싶을 지경이었다.

매장 안이 의외로 붐비지 않는 걸 보니 테이크아웃 비중이 꽤 높은 모양이었다. 모두의 손에 카메라가 들려 있고, 돌아다니며 매장을 구경하거나 기념 촬영하는 사람들도 제법 됐다. 드디어 주문 차례. 대표메뉴인 쉑버거와 쉐이크, 감자튀김을 주문했다. 점원들은 매우 피곤할 텐데도 상냥했다. 교육을 호되게 받은 모양이었다. 옆 카운터에서는 셀카 셔터소리가 작렬했다. 주문 후 앉을 자리를 찾아 매장 안을 돌아다니는데 줄 서다 얼굴 익힌 사람들과 마주칠 때마다 부끄러움과 감동이 교차하는 미묘한 감정이 일었다.

‘이 버거가 이렇게까지 해서 먹을 음식인가’와 ‘이렇게까지 해서 이 버거를 먹게 되다니’ 사이에서 견해는 양당제 당원 갈리듯 나뉠 것이다. 미국 푸드라이터 겸 역사학자인 조슈아 오저스키가 ‘햄버거의 플라톤적 이상’이라 표현한 쉑버거. 어떤 음식을 먹어도 맛있을 상태이자 어떤 음식을 먹어도 맛없을 수밖에 없는 마음 상태로 드디어 받아든 미국 뉴욕 프리미엄 수제 버거. 대한민국 사회가 좋아하는 거의 모든 단어가 들어있는 버거다. 작은 모험을 즐기는 맛의 탐험가들과 나눈 동지애와는 별개로 다시 한 번 회의가 밀려온다. 불볕더위에 몇 시간씩 줄을 서도 아깝지 않을 만큼 맛있는 음식이 존재할 수 있을까.

드디어, 입을 크게 벌려 한입 베어 물었다.

(시식기는 25일 월요일 오전에 이어집니다)

시식기 ▶ 두꺼운 패티 '육식근본주의자'를 위한 버거

박선영 기자 aurevoir@hankookilbo.com

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

김혜영 기자 shine@hankookilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0