보내는 기사

아무데서나 ‘찰칵’ 괜찮지 않습니다

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

‘No Photo’ ‘사진 촬영 절대 금지’… 보안 시설 철조망에나 걸려 있을 법한 삭막한 문구가 일상적인 공간에 나붙고 있다. 나들이 장소부터 카페와 헌책방, 철공소, 심지어 헬스클럽 탈의실에까지 등장한 ‘촬영 금지’ 안내문. 대체 무슨 속사정이 있길래 누구나 자유롭게 찍고 공유하는 시대에 감히 타인의 ‘찍을 권리’를 제한하려 드는 걸까.

스마트폰 사용이 보편화하고 SNS 사용자가 늘면서 사진은 일상이 됐다. 사진을 찍고 나누다 보면 먹고 보고 느끼는 즐거움이 더 커지기 마련이나 부작용 또한 만만치 않다. 타인의 초상권이나 저작권 따위 아랑곳없이 카메라를 들이대거나 내가 원하는 ‘한 컷’을 위해 영업에 지장을 주는 행위마저 서슴지 않는 사람들 때문이다.

‘사진 촬영 금지’는 이 같은 무개념 ‘찍사(찍는 사람)’들로부터 ‘안 찍힐 권리’를 지키기 위한 자구책이기도 하다. ‘촬영 금지’ 안내문을 내건 이들의 속사정을 들어 봤다.

◇일하고 있습니다. 초상권을 지켜주세요

“한창 바쁜 시간에 카메라를 들고 와서 막 찍는다. 위험한 기계도 있는데 바로 옆에서 그러면 일에 방해도 되고 얼굴도 찍히고…” 10일 서울 영등포구 문래창작촌에 위치한 ‘J’ 철공소 직원은 방문객들의 사진 촬영 때문에 “불편하다”라고 말했다.

철공소와 예술 공방이 공존하는 문래창작촌은 서울 시내 대표 출사지 중 하나다. 고즈넉한 골목 풍경과 예술 작품의 조화도 좋지만 철공소에 잔뜩 쌓인 형형색색의 철물 자재나 용접 작업 시 사방으로 튀는 불꽃 등 ‘그림 되는’ 장면을 찍을 수 있기 때문이다. 그러나 직원들 입장에선 시도 때도 없이 들이대는 카메라가 반가울 리 없다.

철공소 곳곳에 부착된 ‘일하고 있습니다. 초상권을 지켜주세요’와 같은 팻말은 최소한의 에티켓을 지켜달라는 의미지만 효과는 크지 않아 보인다. 한 철공소 직원은 “요즘에는 멀리서 망원렌즈로 찍거나 외국인들도 와서 찍어 간다”라고 말했다.

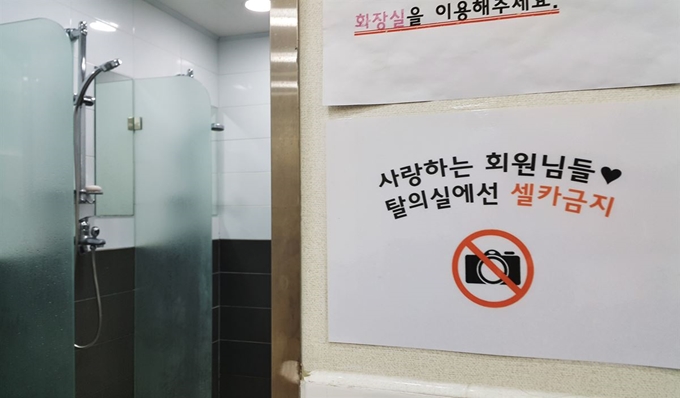

무심코 찍은 사진이 타인의 초상권을 위협하는 사례는 이뿐만이 아니다. 분위기 좋은 카페를 찍어 SNS에 공유한 사진에 종업원이나 다른 손님 얼굴이 보이거나 탈의실에서 찍은 셀카 사진에 타인의 신체가 찍히는 ‘사고’도 일어난다. 탈의실에 ‘셀카 금지’ 안내문을 붙인 서울 강북구의 한 헬스클럽 관계자는 “셀카 사진으로 다른 사람에게 피해 주는 것을 막기 위한 조치“라고 설명했다.

◇저작권 보호 위한 상인들의 자구책

11일 공예품 등 작가들의 창작물을 판매하는 종로구 인사동 쌈지길. 대다수 매장에 ‘사진 촬영 금지’ 안내문이 붙어 있다. 무단 촬영을 통한 디자인 도용을 막기 위해서다.

상인들에 따르면 진열 상품을 촬영해 가면 두어 달 만에 비슷한 디자인의 값싼 중국 제품이 등장할 만큼 디자인 도용 문제는 심각하다. 쌈지길에서 12년간 공예품 매장을 운영해 온 A(58)씨는 “상품을 구입해서 카피하는 건 어쩔 수 없다지만 사진만 찍어서 비슷한 디자인으로 만들어 파는 건 참을 수 없다”라며 “스마트폰이 많아지면서 이런 현상은 더 심해졌다”라고 말했다.

일부 웨딩숍에서도 디자인 유출을 막기 위해 사진 촬영을 엄격히 제한한다. 최근 결혼을 앞둔 친구와 웨딩숍을 방문한 김모(31)씨는 친구가 입은 드레스를 촬영하려다 웨딩숍 관계자에게 제지를 당하기도 했다. 사진을 찍는 대신 입어 본 드레스의 특징과 호감도를 표시할 수 있는 채점표를 웨딩숍에서 제공하기도 한다.

◇영업 방해, 무단 촬영, 사고 위험… 무개념 종합 선물 세트

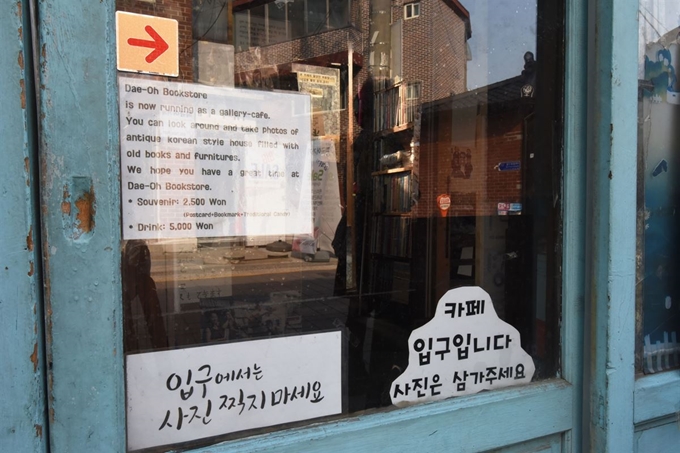

낡은 한옥과 칠 벗겨진 간판이 매력적인 서촌 대오서점은 사람이 항시 몰린다. 특히 사진 찍는 사람이 많다 보니 그로 인한 문제점도 다양하다. 서점 관계자는 12일 “우리도 초상권이 있는데 동의 없이 무단으로 촬영해서는 상업적으로 이용하거나 우리 가게를 찍으려고 맞은편 가게에 피해를 주기도 한다. 사진 찍다가 가게 앞으로 지나는 차에 치일 뻔한 상황도 여러 번 있었다”라고 말했다.

그래서인지 서점 곳곳에 붙은 안내문은 ‘방송 촬영 금지’ ‘상업용 촬영 절대 금지’ ‘입구에서는 사진 찍지 마세요’ 등 제한 사항이 다양하고 구체적이다. 특히 눈에 띄는 것은 휴대폰은 되고 DSLR은 안 된다는 의미의 픽토그램. 그는 “휴대폰에 비해 DSLR로 찍는 분들은 노출에 각도에 렌즈까지 바꿔 가면서 오래 찍는다. 동호회라도 몰려와서 찍고 있으면 차도 사람도 한참을 못 지나가고 기다려야 한다”라고 말했다. 그러면서 “‘촬영 금지’ 안내문은 ‘함부로 찍지 말고 찍었으면 함부로 쓰지 말자’는 의미로 붙였는데 당분간 더 붙여두어야 할 것 같다”라고 말했다.

◇’안 찍힐 권리’ 법적인 보장 가능한가

사진을 찍을 권리와 안 찍힐 권리 중 어느 것이 우선일까. 법률 전문가들에 따르면 공권력을 제외한 어느 누구도 타인에게 특정 행위를 강제할 수 없다. ‘촬영 금지’ 안내문이 있더라도 사진을 찍는 것은 가능하다는 뜻이다. 다만, 이렇게 촬영한 사진이 타인의 초상권이나 저작권 침해로 이어질 경우 위자료 배상 등 책임을 피하기는 어렵다.

조영곤 변호사는 “최근 무심코 찍은 사진으로 인해 상대방의 초상권이나 사생활 비밀을 침해하는 사례가 늘고 있다”라며 “의도하지 않았다 하더라도 피해에 대한 금전적 배상 책임을 져야 할 수 있으므로 사진을 찍기 전 주변을 살피고 만약 타인이 찍힌 경우 수정 또는 삭제한 후 SNS에 공유하는 것이 바람직하다”라고 설명했다.

사진을 어떻게 찍고 사용하느냐가 에티켓의 범주를 넘어 경우에 따라선 상대방에게 고통을 주고 그에 대한 책임을 져야 하는 불법 행위로 간주될 수 있는 세상이다.

박서강 기자 pindropper@hankookilbo.com

김주영 기자 will@hankookilbo.com

김혜윤 인턴기자

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0