편집자주

로마시대 철학자 키케로는 "책 없는 방은 영혼 없는 몸과 같다"고 했습니다. 도대체 책이 뭐길래, 어떤 사람들은 집의 방 한 칸을 통째로 책에 내어주는 걸까요. 서재가 품은 한 사람의 우주에 빠져들어가 봅니다.

"한국의 작가, 한강!(South Korean Author, Han Kang!)"

동화작가 고정욱(64)은 지난달 10일(현지시간) 스웨덴 한림원이 2024년 노벨문학상 수상자로 한강을 호명하는 순간을 지켜보고 있었다. 1990년부터 책 368권을 써내 총 500만 부 이상 판매한 베스트셀러 동화작가인 그의 꿈은 누가 뭐래도 노벨문학상 수상. '올해도 나는 아니구나···.'

일주일 뒤, 스웨덴 예술위원회로부터 이메일 한 통이 날아왔다. 아동문학계 노벨상으로 불리는 아스트리드 린드그렌상의 내년도 후보에 고정욱이란 이름이 올랐다는 것. 그를 포함한 72개국 265명이 2025년 이 상의 후보자로 발표됐다. 이 중에는 한국의 이수지·유은실 작가도 포함됐다. "큰 상의 후보가 된 것만도 영광이죠. 열심히 노력한 것을 누군가 알아봐준 사람이 있다는 게 그저 감사할 따름입니다."

368권 500만 부… "내 책 안 읽은 어린이 없어"

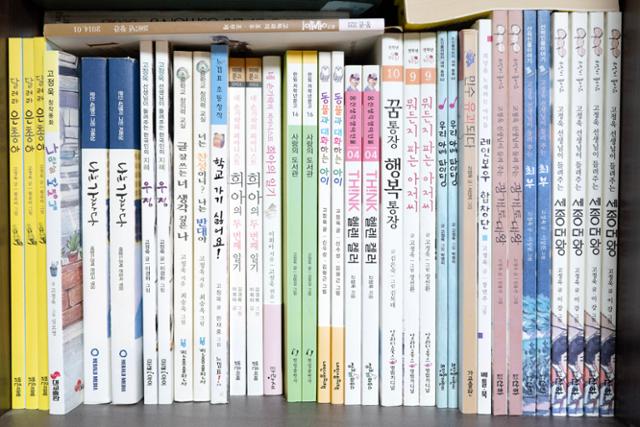

최근 서울 성북구의 자택 서재에서 만난 고 작가는 "장애인 작가로서 꼭 노벨문학상을 받겠다고 늘 내 입으로 얘기하고 다녔다"고 말하며 웃었다. 어릴 적 앓은 소아마비로 1급 지체장애인이 된 그는 휠체어에 앉아 있었다. 벽면을 채우고도 모자라 방바닥 위에 층층이 쌓인 책들 사이에서. "자기가 쓴 책으로 꽉 채운 서재를 갖고 있는 사람은 나밖에 없을 걸요. 하하." 그가 또 한번 웃었다. 서가의 책등을 훑었다. 웬걸, 책 대부분이 진짜 그의 책이다.

1992년 문화일보 신춘문예에 당선돼 소설가로 등단한 이후 그는 부지런히도 썼다. 공저나 복간 등까지 포함해 그의 이름을 달고 나온 책은 368종에 이른다. 모두 그의 서가에 꽂혀 있다. 소장용이나 선물 용도로 종마다 2, 3권씩을 구비해뒀으니 1,000권이 훌쩍 넘는다. "이 방에서 남의 책은 5%나 될까요?" 그의 서재는 '고정욱 아카이브'다.

고 작가는 이후 동화작가가 됐다. "아빠는 동화 안 써요?"라는 아들의 한마디 때문이었다. 피아노 치는 선천성 신체 장애인인 여자아이가 주인공인 '네 손가락의 즉흥 환상곡', 뇌성마비 소년 이야기인 '아주 특별한 우리 형', 소아마비 장애인을 그린 '대현동 산 1번지 아이들', 시각 장애를 다룬 '안내견 탄실이' 등 그의 동화에는 장애 아동이 꼭 나온다. "과거엔 많은 사람들이 '누가 그런 우울한 이야기를 읽겠느냐'고 했지만 나는 생각이 달랐어요. '어른들은 안 읽을지 몰라도 아이들에게는 감동을 주는 이야기다, 반드시 읽을 거다'라고요. 물론 나도 이렇게까지 많이 읽힐 줄은 몰랐죠. 하하."

1999년 출간된 '아주 특별한 우리 형'은 그해 가장 많이 팔린 동화가 됐다. 2002년 펴낸 '가방 들어주는 아이'는 초등학교 4학년 교과서에 실렸다. 당시 MBC '느낌표 '책을 읽읍시다''의 선정 도서가 되면서 120만 부 이상 팔렸다. "장애인 이야기가 베스트셀러 1위를 한다는 것 자체가 당시 우리 사회에는 충격이었어요. 한국에 내 동화를 안 읽은 어린이는 아마 없을 거예요."

"더불어 사는 세상 위해"… 장애가 '장르' 됐다

'장애 아동이 주인공인 동화를 쓰는 이유는 내 자신이 장애인이어서가 아니다. 모든 장애인들이 꿈꾸는 더불어 사는 세상을 위해서이다.'('아주 특별한 우리 형'의 작가의 말 중에서) 고 작가는 "장애라는 새로운 장르를 개척"했다는 자부심이 크다. 당사자로서 잘 아는 분야이기도 했지만 처음부터 "장애에 대한 이해를 높이고 인식을 개선시키는 도구로써 문학을 하겠다"는 목적성이 뚜렷했다.

"내 책을 읽고 그걸 성인이 돼서도 기억하는 사람이라면 장애인을 차별하겠어요? 전국장애인차별철폐연대는 지하철을 멈춰 세우는 물리적 시위를 한다면, 나는 문화에 의한 변화를 꿈꿉니다. 시간이 오래 걸리더라도 한 번 변하면 다시 돌아가지 않죠. 그게 문화의 무서운 힘이잖아요."

국제아동청소년도서협의회(IBBY)의 한국지부 운영위원이기도 한 고 작가는 "올해 2월 IBBY '모두를 위한 책' 한국 후보작을 심사했는데, 장애 관련 도서가 1년간 87종이 출간됐더라"며 "지금 내가 죽어도 남아 있는 작가들이 계속 쓸 거란 생각에 울컥했다. 여한이 없다"고 했다.

"이렇게 세월이 흘러 장애인에 대한 인식도 개선되고 안내견에 대한 생각도 바뀌고 있습니다. 이건 모두 다 20년 전 '안내견 탄실이'를 재미있게 읽어줬던 어린이들이 지금 어른이 되어 이 세상을 좀 더 나은 곳으로 바꾼 덕분이라고 저는 믿습니다.'('안내견 탄실이' 개정판 작가의 말 중에서)

"장애에 대해 쓰고 말하는 게 나의 소명"

책을 읽는 어린이들이 희망이다. 어린이들은 어린이책을 읽어야 한다. 고 작가가 산증인이다. 책은 장애를 갖고 살 수밖에 없었던 그에게 삶의 원동력이 돼줬다. "나가지도 못하면서 집을 나가버릴까 싶었을 때"는 마크 트웨인의 '톰 소여의 모험'이 그를 위로해줬다. 계몽사의 소년소녀 세계문학전집 50권 한 세트를 갖는 게 당시 그의 소원이었다. 결국은 옆집에서 빌려 다 읽었다. 더는 읽을 책이 없어 초등학교 4학년 때쯤부터는 아버지가 읽던 역사소설에까지 손대기 시작했다.

"보시다시피 나는 굉장히 적극적이고 진취적인 사람이에요. 단 하나 문제가 장애가 있다는 거죠. 장애가 있는데 자아가 강하다고 생각해보세요. 아무 생각이 없어야 되는데 책은 많이 읽었지, 보고 싶은 거, 듣고 싶은 건 많은데 밖에 나갈 수는 없지… 걸을 수만 있다면 정말 행복할 텐데 원망도 많이 했어요."

원래 그의 꿈은 의사가 되는 것이었다. 의대 진학을 목표로 고교 시절 이과반에서 공부했다. '서서 실험·실습을 할 수 없는 장애인은 안 받는다'는 걸 뒤늦게 알고 진로를 틀었다. 순전히 경쟁률만 보고 눈치싸움 끝에 대학 원서를 넣어 합격한 게 성균관대 국문과였다. 문청들 사이에서 처음으로 그도 글을 쓰기 시작했다. 1983년 성대신문사 현상모집 소설 부문에 당선했다. 본격적으로 작가의 꿈을 키우게 됐다. "지금 생각하면 환경이 나를 작가로 이끌었구나 싶어요."

서양화가 김점선(1946~2009)이 "좋은 일 한다"며 그에게 선사한 '빨간 말' 작품이 걸린 벽에 머리를 놓은 책상에서 그는 쓴다. 책상에 오래 앉아 있지 못하기 때문에 방바닥에 엎드리거나 누워서도 쓴다. 노트북과 휴대폰만 있으면 어디서든 쓸 수 있다. "나에게 글 쓰는 루틴을 묻는 건 가정주부에게서 집안일을 언제 하느냐고 묻는 것과 똑같아요. 주부는 눈뜨는 순간부터 살림이 시작되듯 나도 그래요." 지인들이 '취미생활로 돈 번다'고 할 정도로 여전히 그에게 글쓰기는 즐거움이다.

깨달음은 뒤늦게 왔다. 그가 40대 때 강연을 하고 돌아오던 도로 위에서였다. '아, 이런 일을 하라고 나 같은 사람을 장애인으로 만들었구나. 장애에 대한 책과 글, 말로 세상에 알리라고.' 이 일은 내가 아닌 다른 사람은 할 수 없는 '나의 소명'이라고 그는 생각했다. 이후 글 청탁이나 강연 요청은 웬만하면 다 받는다. 한 달에 45회 강연 기록을 세운 적도 있다. 전국의 초중고교에서 학생들과 만나고, 교사 연수나 부모 교육 등 지금도 매달 20회 안팎 꾸준히 강단에 선다.

그는 어린이들의 메일에는 답장을 꼭 하는 것으로도 유명하다. 쪽지 한 장이라도 아이들이 준 손편지는 고스란히 모아둔다. 사과박스 10박스 정도 분량이다. '안내견 탄실이'를 읽은 한 어린이 독자가 직접 '장애인을 차별하면 안 된다는 교훈을 주었기에 이 상을 수여함'이라고 직접 쓰고 코팅까지 해서 보내준 표창장의 감동을 지금도 그는 잊지 못한다. "이상문학상도 안 부럽다 했어요. 이게 다 내 재산인 걸요. 아이들에게 사랑받는 동화작가, 제가 이런 사람입니다. 하하."