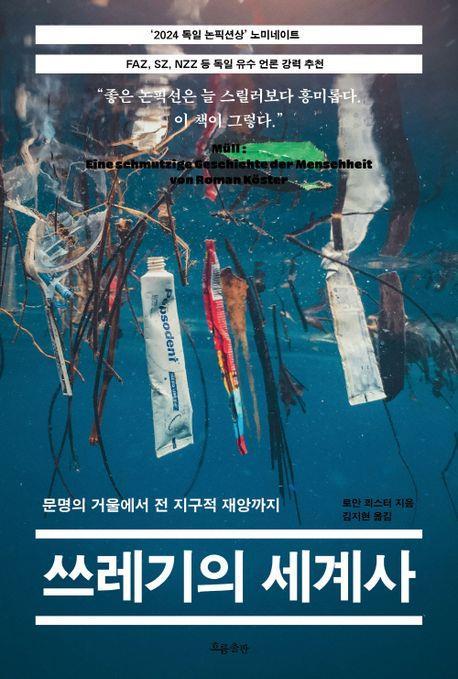

로만 쾨스터 '쓰레기의 세계사'

난지도 매립지를 배경으로 한 황석영의 소설 ‘낯익은 세상’이 그렇듯, 쓰레기장은 문학인들에겐 대량 생산과 대량 소비의 자본주의 이면을 들여다보는 공간으로 종종 상징화된다. 그뿐일까. 현대 사상가들에겐 청결과 더러움의 이분법에 따른 차별과 배제라는 권력관계 이론에도 활용되고, 근대와 전근대를 가르는 척도로도 다뤄진다.

그만큼 쓰레기와 쓰레기장, 쓰레기 처리는 현대 문명의 그늘로 문제적 소재다. 하지만 쓰레기에 대한 과도한 의미 부여와 지나친 정치화가 쓰레기 문제에 대한 실질적 이해를 가리는 것은 아닐까. 예컨대 대부분의 쓰레기를 재활용했던 전근대인의 삶을 자연과 인간의 유기적이고 순환적 관계로 낭만화하는 게 오늘날의 대안이 될 수 있느냐는 문제다.

최근 출간된 '쓰레기의 세계사'는 딱 잘라 말한다. “전근대의 재활용은 곧 가난을 의미했다”고. 모든 것이 부족하고 대부분의 사람이 가난해 생존을 위해 발버둥 쳐야 했던 시대, 물건을 다시 쓰는 것은 윤리나 정책 때문이 아니라 어쩔 수 없는 일이었다는 것이다. ‘재활용 우선’이란 도덕 관념은 그저 결핍에 대처하는 방법이었다는 얘기다.

물론 현대의 쓰레기 문제는 상상 이상으로 심각하다. 2016년 기준 가정에서 버린 쓰레기 양은 20억1,000만 톤으로 추정되고 우리가 매일 내놓은 플라스틱 쓰레기는 에펠탑 100여 개 무게에 달한다. 2050년에는 쓰레기 양이 75% 더 증가할 전망이다. 이런 암울한 미래나 바다를 뒤덮는 플라스틱 쓰레기 재앙 등에 몰두하다 보면 탈문명적 생태주의 담론에 경도되기 쉽지만, 책은 머리말에서부터 “아즈텍의 재활용 방식을 오늘날 적용하기는 불가능하다. 그때의 사람들이 지금까지 살아 있었다면 우리만큼이나 많은 쓰레기를 만들었을 것이다”고 선을 긋는다.

고대부터 현대까지 쓰레기의 역사를 조망하는 책의 취지도 쓰레기 발생과 처리의 인과 관계를 차분하게 되짚기 위해서다. 저자는 독일 프랑크푸르트 괴테대 경제사회사학과에서 박사학위를 받은 로만 쾨스터로 2차 대전 이후 쓰레기 경제 전문가다. 경제사 전공자답게 책은 주로 효율성과 경제적 역학 측면에서 폐기와 재활용, 낭비와 절약 등의 역사를 살펴본다. 쓰레기 문제에 관한 현실주의적 접근법인 셈이다. 쓰레기 역사에서 문명 비판적 영감을 얻으려는 이들에겐 흥미가 떨어질 수 있겠으나, 쓰레기 문제에 대한 합리적 대안 모색의 시야를 넓히는 데 도움이 될 만하다.