편집자주

스마트폰 화면으로 보는 만화가 일상인 세상입니다. 그럼에도 불구하고 손가락 사이로 책장을 끼워가며 읽는 만화책만의 매력을 잃을 수 없지요. 웹툰 '술꾼도시처녀들', 오리지널 출판만화 '거짓말들'의 만화가 미깡이 한국일보를 통해 감동과 위로를 전하는 만화책을 소개합니다.

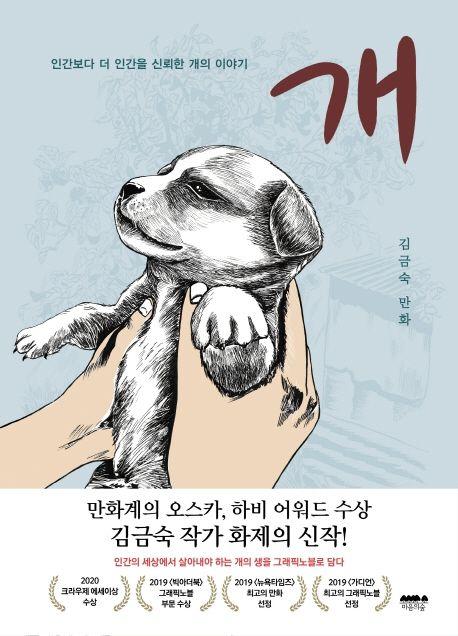

한국 그래픽 노블 사상 최초로 세계적 권위의 미국 '하비상'을 수상한 김금숙 작가는 짧은 제목을 즐겨 짓는다. ('풀' '지슬' '나목' '이방인' '기다림' 등) 간결한 제목은 그가 다루는 묵직한 주제들에 꼭 어울리지만, '풀'에 이어 '개' 역시 너무 짧은 것 아닌가 싶었다. '개'로 검색하면 절대 책이 노출되지 않는다는 세속적 오지랖의 발동이었다. 그런데 가만히 개, 개, 중얼거려보고, 곱씹어보고. 떠올려보고, 마침내 작품을 읽고 나니 이보다 더 좋은 제목이 있을 수 없었다. '무슨무슨 개'나 '개의 무엇무엇'이 아니라 그냥 '개' 한 음절이면, 우리와 함께했던 모든 개들이 죄다 귀를 쫑긋 세우고 꼬리를 흔들며 달려오는 것이다. 누렁이도 바둑이도 코코도 닥훈이도. 길에서 마주친 이름 모를 개도. 뉴스에서 본, 번식장에서 죽어가던 개의 얼굴도.

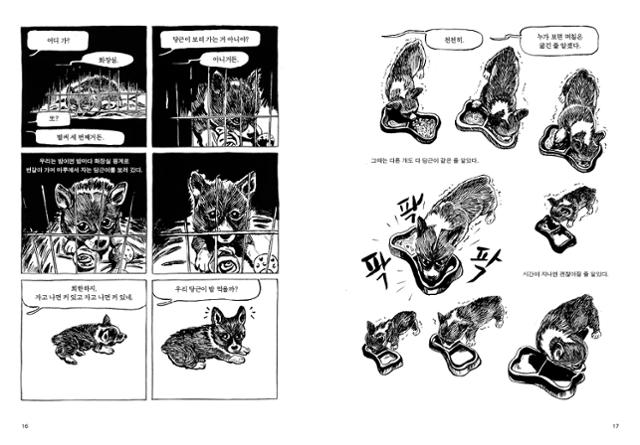

작가의 자전적 만화 '개'에도 여러 개가 등장한다. 첫 반려견 '당근이'는 번식장에서 무슨 일을 겪었는지 불안증세를 보인다. 부부는 당근이를 더 좋은 환경에서 키우기 위해 시골로 내려가고, 누가 집 앞에 버리고 간 강아지도 키우기로 결심한다. 당근이와 '감자' 두 마리 개와 함께하는 산책길. 개와 살며 개를 사랑하게 되자 점점 다른 개들도 눈에 들어오기 시작한다. 짧은 줄에 묶인 채 방치되어 있는 까미, 한순간 사라져버린 식빵이들, 입마개 상처가 남아 있는 알렉스 등 많은 개들이 무지하고 무책임한 인간들에 의해 고통받고 있었다. 놀랍게도, 실은 당연하게도, 동물을 학대하고 방치하는 파렴치한 인간들은 어디 별세계에 사는 게 아니라 아침에도 인사를 주고받은 우리 주변의 친절한 이웃이다.

행복하지 않은 개들을 볼 때마다 가슴이 아프지만 그렇다고 전부 데려다가 키울 수는 없는 일. 모른 척하자. 머리로는 그렇게 생각하는데 처참한 몰골로 뜬장에 갇혀 있는 두 살배기 개를 보자 심장은 딴소리를 한다. "그 개를 데려오지 않으면 죽는 날까지 그 철창 안에서 홀로 보내야" 한다고. 작가는 다시 개에게 돌아간다. 이제 이 세상에는 외롭고 아픈 개가 한 마리 줄고 행복한 개가 한 마리 늘었다. 개를 입양하는 건 이런 셈법이다.

수천 장의 사진과 일기를 참고해서 그린 그림은 과연 개의 눈빛과 크고 작은 움직임들을 너무도 생생하게 표현해내서 한 컷 한 컷 볼 때마다 탄성이 절로 나온다. 두려운 눈빛이 무한한 신뢰로 바뀌는 순간. 반가운 꼬리짓. 산책길의 환희. 주인을 보고 좋아서 겅중겅중 뛰는, 그러나 외면받는 까미의 슬픈 몸짓. 개들은 어쩜 이럴까. 왜 이렇게까지 인간을 좋아하고 인간을 믿을까. 제발 인간이여, 동물을 키우기로 했으면 끝까지 책임을 지자. 개의 셈법은 우리와 달라서 인간이 주는 사랑보다 항상 더 큰 사랑을 돌려준다. 이 좋은 걸 왜 마다하는가? 개의 믿음과 사랑을 부디 저버리지 말자.