편집자주

매일 버리는 쓰레기지만 누군가는 그 쓰레기를 통해 살아간다. 쓰레기는 폐기물 그 이상, 사회의 거울이고 그림자다. 도시빈곤문제를 연구해온 사회학자 소준철 박사가 쓰레기 안에 담긴 우리의 삶, 공간, 역사를 추적한다.입동이 지났다. 이제 겨울을 준비해야 한다. 준비라 할 건 딱히 없다. 그저 옷장 속 옷의 배치를 조금 바꾸는 정도다. 손이 쉽게 닿는 자리에 겨울옷을 두고, 이불을 갈고, 창에 단열재를 붙이면 거의 끝이다. 과거와 달리 집에 땔감이나 연탄을 쟁여 두지 않아도 되고, 음식을 장기간 보존할 수 있게 따로 조리하지 않아도 된다. 우리의 삶은 무척 편리해졌다.

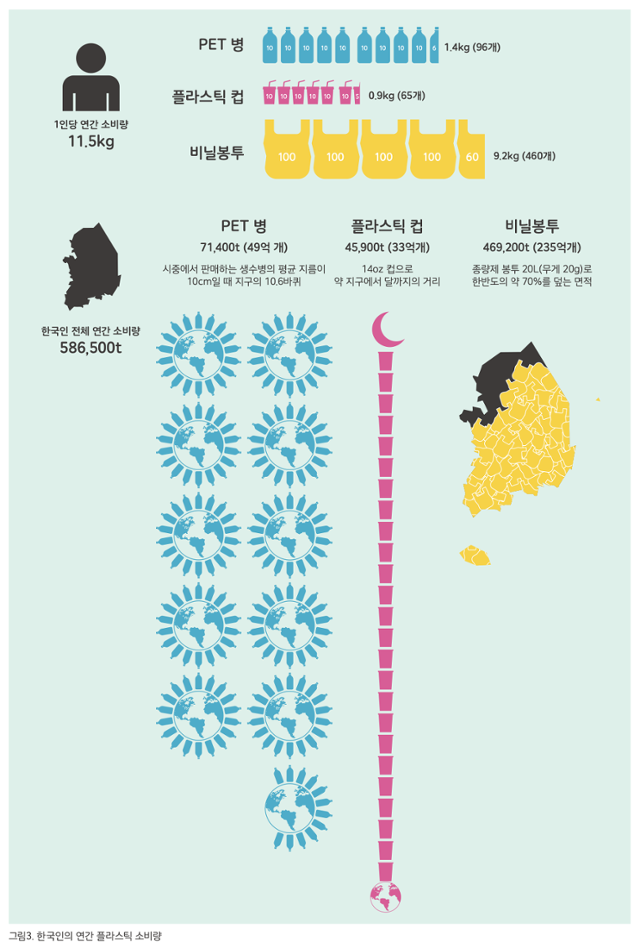

이 편리한 삶에서 24시간 이용할 수 있는 난방은 화석연료를 태운 결과다. 한국은 인구 규모에 비해 에너지와 플라스틱을 극단적으로 많이 소비한다. 2021년 한국의 연간 석유 소비량은 약 1억2,000만 톤으로 세계에서 일곱 번째로 많다. 음식 배달이나 포장에 쓰이는 플라스틱류 포장재도 비슷하다. 2020년 그린피스는 <플라스틱 대한민국, 일회용의 유혹>에서 한 사람이 1년 동안 PET병 96개(1.4㎏), 플라스틱 컵 65개(0.9㎏), 비닐봉투 460개(9.2㎏) 등 총 11.5㎏의 플라스틱을 소비한다고 발표했다.

지구를 위험하게 만든 건 바로 인간

우리의 편리함은 지구의 위기로 이어졌다. 인간은 100년도 안 되는 세월 동안 지면 아래에 건축자재와 플라스틱으로 차 있는 지층을 만들어 냈다. 여러 경고에도 불구하고 2000년부터 2020년 사이 한국에서 쓰레기 발생량이 줄은 적이 한 번도 없다. 대한민국 인구가 2000년 약 4,701만 명에서 2020년 5,184명으로 1.1배 늘어나는 동안 쓰레기 발생량은 하루 21만 톤에서 약 52만 톤으로 약 2.3배 늘었다. 늘어난 폐기물에 더해 에너지 사용, 제조산업 공정, 대규모 농업 같은 인간의 생산과 소비활동은 온실가스 배출량의 증가로 이어졌다.

온실가스는 7개 가스(이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황, 삼불화질소)를 가리키는데, 이들은 대기에서 적외선 복사열을 흡수하거나 재방출해 온실효과를 유발한다. 한국의 1인당 온실가스 배출량은 2000년 약 10.7톤에서 2019년 13.6톤으로 1.27배 증가했다. 온실가스는 지구의 온도를 높이는데 최근 들어 한국 등 전 세계에서 홍수와 태풍이 더 자주 발생하는 이유이기도 하다. 홍수와 태풍은 플라스틱 등 폐기물을 더 멀리 퍼뜨리고 오염을 심화시키는데, 해양 생태계는 수온 상승, 산성화, 과다 포획 등의 문제로 이어진다. 인간이 편리함을 추구하며 자연의 능력을 넘어 생산·소비했던 기술이 재난과 위기로 돌아온 것이다. 이제 인간의 활동은 화산이나 지각변동처럼 재난을 야기하는 ‘거대한 힘’이 됐다.

지구온난화로 대표되는 기후위기 앞에서 필요한 건 거대한 체제의 전환이다. 이 전환은 개인의 변화만으로는 불가능하다. 개인의 도덕적 의지나 의무감도 중요하지만, 탄소 에너지에 길든 생활 방식의 전환에 드는 비용을 감당하기 어렵기 때문이다. 뿐만 아니라 한 국가 안에서 발전된 도시와 가난한 도시가 생각하는 기후위기의 대안은 각기 다를 수 있다. 개인이나 가난한 도시 차원에서 희생할 문제가 아니다. 중앙 정부와 기업이 성장 중심의 발전을 멈춰야 하는 체제의 문제인 것이다.

‘발생지 처리’라는 원칙을 세우자

우선 정부는 소비에 대한 책임을 명확히 나눠야 한다. 예를 들어, 서울은 소비에 대한 책임을 떠미는 도시다. 코로나19가 장기화되며 플라스틱 쓰레기 배출의 증가와 처리의 어려움은 널리 알려진 사실이다. 서울시민 1명이 하루 동안 배출한 플라스틱의 양은 2000년 110g에서 2020년 236g으로 두 배 이상 늘었다. 하지만 플라스틱이 어떻게 처리되고 있는지는 잘 드러나지 않는다. 서울에서 시민들이 배출한 생활계 폐기물로서의 플라스틱은 단 1g도 서울에서 처리되지 않는다. 왜냐면 서울에는 플라스틱을 재생할 업체가 없기 때문이다. 서울이 아닌 다른 곳에서 사용량 이상의 플라스틱이 쌓였다 처리되는 것이다.

서울은 쓰레기를 배출만 할 뿐 처리하지 않는다. 2020년 기준 인구 961만 명에 달하는 서울은 직접 재활용 처리하는 폐기물 양이 전국에서 가장 적다. 인구가 약 67만 명인 제주도가 직접 처리한 재활용 폐기물양이 약 25만 톤인데, 서울은 그보다도 적은 약 16만 톤이다. 그 역할은 인천과 경기도, 강원과 충북이 대신한다. 서울은 에너지의 생산까지도 다른 지역으로 미룬다. 쓰레기를 배출한 지역의 사람들은 어떤 불편도 감수하지 않으면서 쓰레기 처리시설 지역의 주민들에게만 희생을 강요하는 상황이다.

물론 도심 내 쓰레기 처리시설은 건축 관련법상 유해시설로 간주돼 설치하지 못하는 제도적 문제도 있다. 또 지역 주민의 반발(NIMBY)을 야기한다는 문제도 있다. 그러나 이러한 제도와 현상이 다른 지역을 ‘폐허’로 만든다는 점을 고려할 때, 변화가 필요하다. 쓰레기의 처분과 처리가 발생 지역 안에서 이뤄지는 것을 원칙으로 하는 동시에 안전한 기반시설이 설치되도록 해야 한다. 그렇지 않으면 국토의 균형개발을 저해할 뿐 아니라 시설 지역 주민의 주거권과 건강권을 해치는 악순환이 계속될 것이다.

쓰레기를 책임지는 사회 만들기

생산 단계에서부터의 강력한 제한도 필요하다. 유럽연합은 지속적으로 일회용품과 플라스틱 등의 사용을 규제하고 있다. 특히 2018년에는 '플라스틱 전략'(Strategy on Plastics)을 통해 2030년까지 제조업체가 모든 플라스틱 포장재를 재활용 혹은 재사용할 수 있게 만들도록 했다. 제품의 생산 과정에서부터 처리에 대한 계획이 포함되어야 한다는 의미다.

우리 역시 물질을 어떻게 재활용할지 처리과정을 염두에 두게끔 강제할 필요가 있다. 예를 들어, 건축물의 벽이나 천장의 마감재, 박물관 미술관 등에서 임시 벽체를 세울 때 쓰이는 석고보드는 대도시의 대표적인 쓰레기다. 석고의 재활용 절차가 쉽다고 알려져 있지만 실제로 2020년 폐석고의 재활용률은 49%에 불과하다. 분리하지 않은 상태로 다른 물질과 혼합된 채 배출해도 제한을 두지 않은 탓이다. 또 재활용에 드는 운반비용을 꺼리는 문제도 있다. 따라서 특정한 물질이 사용될 때 처리비용까지 염두에 둘 것과 지역에서 처리하는 기반시설을 갖추게 할 필요가 있다.

“쓰레기를 줄이자”는 권유만으로는 부족하다. 대도시에서 발생한 쓰레기는 대도시가 직접 처리하는 정치적 책임을 져야 한다. 발생지 처리 원칙에 입각한 정부의 쓰레기 계획하에서 시민들이 지역과 자신의 미래를 고민해야 한다.