편집자주

매일 버리는 쓰레기지만 누군가는 그 쓰레기를 통해 살아간다. 쓰레기는 폐기물 그 이상, 사회의 거울이고 그림자다. 도시빈곤문제를 연구해온 사회학자 소준철 박사가 쓰레기 안에 담긴 우리의 삶, 공간, 역사를 추적한다.

연탄이 한국 사회에 보급된 건 1950년대 후반이다. 연탄의 보급은 산림 황폐화를 해결한 중요한 전환점이었다. 1950년대 중반만 하더라도 가정과 상점에서 연료로 나무 장작을 썼다. 서울의 경우, 청량리역 근처에 강원도에서 채취해 온 나무 장작 집하장이 있었고, 소매상들이 장작을 사다가 대중에게 팔았다. 이 장작의 일부는 정부 허가를 받지 않은 이들이 트럭을 동원해 아무 산이나 들어가 마구잡이로 남벌한 것이었다. 그로 인한 결과는 산림의 황폐화였다.

장작에서 연탄으로

정부는 장작 사용을 중단하지 않는다면 산림 황폐화가 필연적이라 판단, 연료의 전환이 필요하다고 봤다. 그래서 '석탄개발 5개년 계획'(1956)과 '연료종합 5개년 계획'(1956)을 수립했고, 강원도에서 석탄을 실어나를 석탄 철도선을 부설했다. 이어 1957년 서울과 인천, 1958년 전국의 도시에 장작을 비롯한 임산연료 반입을 금지하는 조치가 시행됐다. 그렇지만 여전히 암암리에 장작의 매매가 이뤄졌고, 돈이 없는 이들은 직접 산에 가 나무를 베어 장작거리를 만들었다.

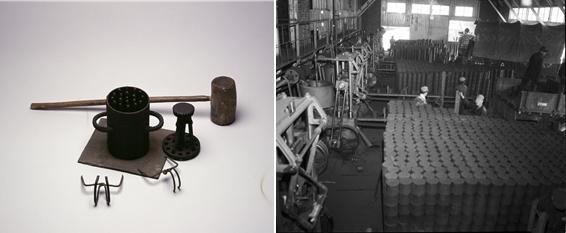

연탄이 보편화된 건 무연탄의 가격이 싸지고, 연탄 아궁이가 늘어나는 과정에서였다. 1963년에서 1988년까지 무연탄의 생산량이 매년 평균 4.1%씩 증가했고, 총 생산량이 880만 톤(1963년)에서 2,430만 톤(1988년)으로 늘었다.

연탄의 생산량이 늘자 점차 연탄 자체의 가격이 낮아졌고, 장작의 사용이 규제되는 상황에서 수입 유류의 높은 비용에 비해 연탄은 가장 저렴한 연료로 각광받았다. 뿐만 아니라 연탄 아궁이 개량을 통해 연탄 보급이 빨라졌다. 연탄 아궁이는 장작 아궁이를 값싸게 개량해 만들었고, 붙박이식이나 레일식을 선택할 수 있었다. 1960년대 후반에는 ‘새마을 보일러'와 같은 연탄 보일러가 등장하기도 했다. 무엇보다 연탄 보일러는 온돌의 갈라진 사이로 가스가 누출되는 현상을 막으려는 시도였다. 연탄이 물을 덥히고, 그 물이 방 아래를 순환하는 온수배관 방식이었다.

첫 번째 대량 쓰레기의 탄생

연탄은 가정과 상점의 필수품이 됐다. 사람들은 장작 대신 연탄을 태워 밥을 짓고 물을 덥혔고, 추운 날에는 연탄을 지펴 난방을 하였다. 연탄의 보급은 황폐해진 산을 복원하는 데 기여했지만, 도시에서의 사정은 달랐다. 문제는 연탄재였다. 각 가정에서 배출된 연탄재는 한국사회에서 발생한 첫 번째 대량 쓰레기였다. 1950년대 서울시는 한 명의 시민이 매일 배출하는 쓰레기 양이 0에 가깝다고 보았지만, 1966년에는 1.08kg으로 급증했다. 연탄 사용이 늘고, 여기서 발생한 연탄재가 쓰레기가 됐기 때문이다. 장작의 경우 재를 쓸어 버리면 됐지만, 그에 비해 연탄재는 크기가 크고 양도 많았다. 게다가 사람들이 연탄재를 길거리에 방치하면서 도시 미관에 문제가 됐다.

서울을 비롯한 도시에서 연탄재는 사회문제가 됐다. 예를 들어, 서울 인구의 급증은 쓰레기의 증가에 큰 영향을 미쳤다. 도시살이에서 연탄은 필수품이었고, 여기서 발생한 연탄재가 전체 쓰레기의 80~86%가량을 차지했다. 1955년 즈음 156만 명이 각자 쓰레기를 매일 0에 가깝게 배출했던 상황에서 1966년에는 379만 명이 1.06kg씩 배출하는 상황으로 변했다. 1일 쓰레기 배출량의 증가세는 보다 극적이다. 1966년 4,000톤, 1970년 약 5,000톤, 1980년 약 1만 톤으로 늘었다.

정부는 연탄을 기름과 가스 같은 다른 연료로 대체하려 시도했다. 장작과 달리 연탄은 24시간 내내 불을 쓸 수 있다는 장점이 있었지만, 유독가스와 연탄재가 문제였기 때문이다. 연탄을 대체하기 위해 1962년 프로판가스가 일부 부유층 가정에 처음 도입됐지만 비용 문제로 확산되기 어려웠다. 1966년 당시 상공부 장관이 앞으로 석탄 부족에 대비해 중유(벙커C유)로 대체하자는 주장을 했고, 서울시청 앞에서 대대적인 ‘연료 현대화 전시회'를 열었다. 그러나 1971년 석유 수입 비용이 증가했고, 정부는 연탄 중심 체제로 돌아갔다.

골칫거리가 된 연탄재

가연성인 폐비닐, 의류나 섬유, 폐목재, 가죽, 스티로폼, 플라스틱 등은 태우거나 녹여 재활용할 수 있었다. 때로는 넝마주이들이 주워다 직접 수리해 팔거나 가공해 팔았다. 반면 비가연성인 연탄재는 따로 줍는 사람도 없었고, 재사용할 방도가 없었다. 불에 타지 않는 연탄재의 처리 방법은 방치하거나 땅에 묻는 것뿐이었다. 따라서 쓰레기의 80% 이상이 연탄재였던 서울시는 매립을 쓰레기 처리 방법으로 정할 수밖에 없었다.

서울시는 두 가지 방식으로 연탄재를 처리했다. 첫째는 서울시가 운영하는 쓰레기처분장에 연탄재를 비롯한 쓰레기를 붓고, 매립이 끝난 땅을 ‘택지’ 조성 가능용지로 공매했다. 두 번째는 민간이 구청에 트럭 한 대분의 수수료를 내고 쓰레기를 사서 매립한 후 토지를 조성했다. 서울시가 직접 혹은 간접적으로 매립한 장소들은 1960년대와 1970년대 초의 택지개발지로 현재의 성동과 성북, 서대문구, 영등포구의 일부로 발전했다.

오늘날의 시각에서는 ‘반환경'적인 처사이지만 당시에는 연탄재를 비롯한 쓰레기로 땅을 다지는 것은 어쩔 수 없는 일이었다. 서울시는 도리어 매립이 끝난 땅을 되팔며 경제적 이득을 보았다. 1964년 서울시는 매립을 마친 성북구의 땅을 매입가의 4배에 팔았다. 뿐만 아니라 1970년에는 영등포구청이 개화동 10만 평을 쓰레기로 매립해 서민주택단지를 개발하겠다는 계획을 승인하기도 했다. 연탄재의 ‘매립'은 쓰레기 처리에 그치지 않고, 지방정부가 ‘생산성'을 갖는 일이 됐다는 아이러니가 존재한다.

연탄이 남긴 것

연탄은 정부와 산업의 필요에 의해 도입됐다. 빠르게 대중의 일상에 자리 잡았고 문제가 명확했지만 이를 되돌릴 수는 없었다. 특히 연탄재의 처리는 서울의 공간을 ‘매립장'화하며 겨우 해결했다. 연탄과 연탄재의 사례는 근시안적인 미봉책이 가져오는 한계를 확인할 수 있다. 연탄의 도입 과정을 검토하다 보면 연탄재의 급증과 처리에 대비하자는 주장을 찾을 수는 없다. 생활의 현대화와 산업의 발전이 빠르게 이뤄졌던 사회에서 환경에 대한 영향을 고려하기 힘들었을 수 있지만, 이러한 결정은 다른 쓰레기들에서도 이어졌다. 비닐이나 플라스틱의 경우도 그렇다. 우리는 이러한 속도를 늦추고, 효과를 충분히 살필 필요가 있다.