야구선수들에게는 다양한 징크스가 있다. 실제로 많은 선수가 공을 던지기 전 반드시 코를 만진다든지, 타석에 오른 뒤 배트로 바닥에 선을 긋는다든지 하며 자기만의 의식을 치른다. 삼성 라이온즈의 박한이 코치는 선수 시절 이런 준비 동작이 평균 24초에 달해 '버퍼링박'이라는 별명을 얻기도 했다.

재미있는 건 대체로 타자에게 이런 징크스가 많다는 점이다. 뇌과학자 정재승 박사는 이를 '통제할 수 없는 미래에 대한 불안' 때문으로 설명했다. 미래를 내가 원하는 대로 통제하고 싶은데 그럴 수 없을 때, 징크스에 기댄다는 것이다. 자기 의지대로 공을 통제할 수 있는 투수나 야수와 달리 타자에게는 그런 선택권이 없다. 성공 확률도 다르다. 야수는 한 경기에 실책 한 번 할까 말까인 반면 타자는 세 번 중 한 번이라도 안타를 치면 "잘 친다"는 소리를 듣는다. 그러다 보니 징크스라는 엉뚱한 인과관계를 넣어서라도 성공을 기원하는 것이다.

사실 야구선수만 그런 건 아니다. 사람에게는 저마다의 징크스가 있다. 이를 맹신하지 않는 사람이라고 할지라도 속담처럼 내려오는 미신들에 굳이 맞서지는 않는다. 이름을 빨간색으로 쓰지 않는다거나, 밤에 휘파람을 불지 않는 것처럼 말이다. 이런 미신들은 비과학적이어서 당연히 현실 세계에 끼치는 영향은 없지만, 사람들에게 마음의 안정을 주곤 한다.

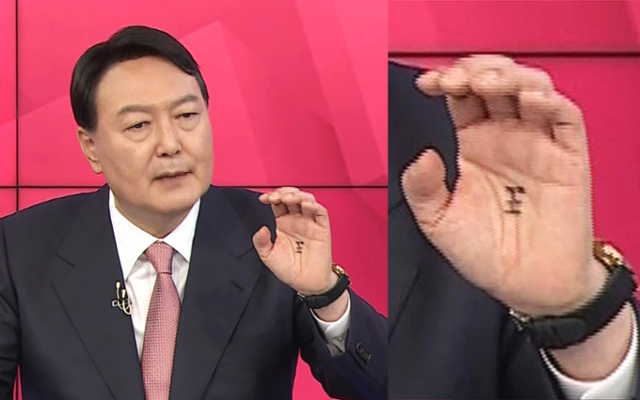

윤석열 후보의 손에 쓰인 '왕(王)'자도 이런 징크스의 일환이라고 본다. 자신은 걸핏하면 실언으로 도마 위에 오르는데 상대는 유승민·홍준표처럼 토론이라면 한가닥 하는 사람들이니 긴장되는 심정은 충분히 이해한다. 동네 할머니께서 "기세 좋게 토론하라"며 써주었다는 그 '왕'자를, 마음속 부적으로 삼아 토론에 임하는 게 잘못은 아니다.

문제는 미신이 어떻고 무당이 어떻고가 아니다. 변명이다. 토론의 압박감을 진솔하게 털어놓았다면 그저 해프닝으로 그쳤을 사건에 윤 후보 측은 말도 안 되는 변명으로 대응하며 일을 키웠다. 초등학생도 다 아는 한자를 검찰총장까지 지낸 사람이 "몰랐다"고 발뺌하는 모습이나, "손가락 위주로 씻어서 지워지지 않았다"며 대변인이 핑계를 늘어놓는 모습은, 저들이 어떻게 한국 사회 엘리트가 되었나 하는 의문을 갖게 한다. 느닷없이 불매의 대상이 된 왕뚜껑은 또 무슨 죄인가.

이런 변명은 그가 대통령 후보라는 점에서 더욱 충격적이다. 말도 안 되는 변명은 그 자체로 국민을 바라보는 후보와 캠프의 인식을 드러낸다. 마치 '탁' 하고 치니 '억' 하고 죽었다는 거짓말처럼, 이 정도 해명하면 얼렁뚱땅 넘어갈 수 있을 것이라 여겼을 것이다. 국민을 얼마나 호구로 봤으면 그런 판단을 했을까.

'90년생이 온다'를 쓴 임홍택 작가는 90년대생의 특징으로 솔직함, 간단함, 병맛을 꼽았다. 윤석열 후보가 홍준표 후보에 비해 2030세대 지지율이 낮은 건 이런 특성을 간과했기 때문이다. 그가 그렇게 좋아하는 민지(MZ)들을 잡으려면, 진정 필요한 건 자신감을 심어주는 부적이나 시답지 않은 변명을 제안하는 참모들의 조언이 아니라, 자신의 고충을 국민 앞에 토로할 수 있는 솔직함과 징크스에 기대지 않고 상황을 헤쳐 나갈 수 있는 용기다. 지금처럼 솔직함, 간담함은 결여된 채 병맛만 보여주어서는 곤란하다.