보내는 기사

선의로 포장되는 '사법의 정치화'

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

36.5℃는 한국일보 중견 기자들이 너무 뜨겁지도 너무 차갑지도 않게, 사람의 온기로 써 내려가는 세상 이야기입니다.

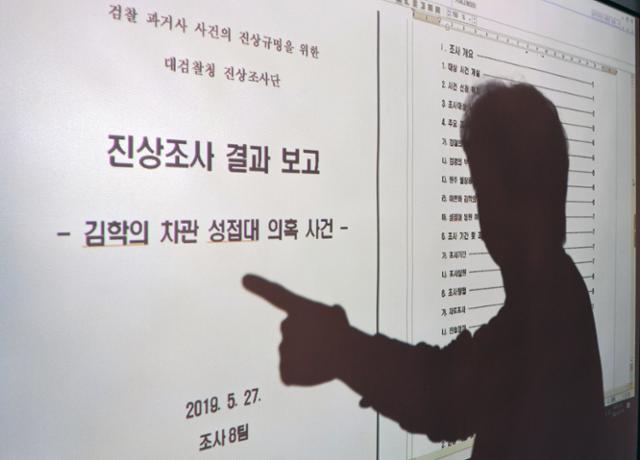

2019년 5월 27일 대검 과거사 진상조사단의 '김학의 성접대 의혹 사건' 조사 보고서 이미지 컷. 홍인기 기자

정치인의 ‘선의(善意)’를 곧이곧대로 받아들이기란 쉽지 않다. 아무리 ‘좋은 의도’를 품고 있다 한들, 진정성마저 있다 한들, 정치인의 행위를 결정하는 최종 심급은 결국엔 ‘권력에의 의지’니깐. 정치인한테 지상 과제는 상대보다 많은 표를 얻어 선거에서 이기는 것이고, 과장을 좀 보태자면 이때 선의란 목표 달성을 위해 내세우는 보조 장치에 가깝다. 정치의 속성은 원래 그런 것이다.

비단 정치의 세계만 그러할까. 누군가의 선의를 100% 믿었다간, 또는 선의에만 기대어 일을 추진했다간 낭패를 보기 십상인 게 우리네 삶이다. 자신의 선의만 고집하다가 무리수를 두게 되는 경우도 심심찮게 보인다. 오죽하면 ‘지옥으로 가는 길은 선의로 포장돼 있다’는 격언마저 있겠는가. 따라서 선의는 그 자체로 존중하되, 그 선의가 정의(正義)를 담보하는 건 아니라는 점은 언제나 유념해 둘 만하다. 목적이 수단을 정당화하진 않는 탓이다.

특히 권력을 쥔 쪽에서 표방하는 선의는 좀 더 경계할 필요가 있다. 그럴싸한 명분을 제시하고선, 실제론 제 잇속을 챙기려 드는 경우가 허다했다는 사실은 이미 역사가 충분히 보여 줬으니, 여기서 자세히 언급할 필요는 없겠다. ‘선의에 대한 의심’이 진짜 중요한 까닭은 오히려 ‘착한 의도’를 실현시키는 데 집착해 ‘선을 넘는’ 일이 발생해도, 그 주체가 권력자인 이상 적절한 통제나 제어를 하기가 힘들다는 데 있다. “이건 옳은 일이야!” 힘있는 자의 이 한마디는 절차적 정당성을 추구하려는 반론의 싹을 단칼에 잘라낸다는 얘기다.

‘김학의 별장 성접대 사건 재조사’가 딱 그렇다. 2018~2019년 법무부 검찰과거사위원회나 대검 과거사진상조사단에서 활동했던 인사들의 선의는 믿어 의심치 않는다. 김학의가 어떤 사람인가. 공직자로서 금품 형태의 뇌물은 물론, 성접대까지 받았다고 볼 구체적 정황이 차고 넘쳤다. 형사처벌이 마땅하다고 여기지 않았다면 그건 직무유기다.

그러나 ‘한국일보가 직접 쓰는 윤중천ㆍ김학의 백서’ 연속 보도로 드러났듯, 진상조사단의 조사 과정은 법과 상식이 허용하는 범위를 한참 넘어섰다. ‘김학의 단죄’라는 올바른 목표가 모든 걸 집어삼켰고, 과정과 수단의 적절성은 설 자리를 잃었다. 그 결과, 애초의 선의는 더 이상 선의가 아니라, ‘정치적 목적’으로 규정될 수밖에 없게 됐다.

이뿐인가. 예컨대 윤석열 전 검찰총장은 한국사회를 뒤흔든 ‘조국 일가 비리 의혹’ 수사와 관련해 “대통령을 구하기 위해서였다”고 지인에게 털어놨다고 한다. 추미애 전 법무부 장관은 검찰 조직을 들쑤신 윤 전 총장 징계를 강행하며 ‘검찰개혁’을 명분으로 삼았다. 모두 선의로 포장됐다. 하지만 ‘조국 수사’는 수사권을 활용한 정치 행위로 볼 구석이 적지 않았고 ‘윤석열 징계’는 사실상 정권에 밉보인 인사에 대한 찍어내기나 마찬가지였다. 사법부 판결이나 법관 인사를 둘러싼 정치적 논란도 끊이지 않는다.

문제는 결국 몇 년 전부터 본격화하고 있는 ‘사법의 정치화’에 있는 것 같다. 국가의 사법 기능이 ‘선의’ 형태를 취한 정치적 의도로 오염되고 있다는 말이다. 차기 검찰총장 후보자 인선을 앞두고, 문재인 정부의 마지막 검찰총장은 사법의 정치화 흐름에 제동을 거는 인사이기를 바라는 건 지나친 기대인 걸까.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0