보내는 기사

노동자 62% “유급병가 없다”… ‘아프면 쉬기’ 방역 상식 불통

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

수도권에 사회적 거리두기 2.5단계가 적용된지 11일째인 지난 9일 낮 점심시간 시민들이 서울 중구 덕수궁길에서 휴식을 취하고 있다. 이한호 기자 han@hankookilbo.com

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행이 8개월을 넘어서면서 ‘아프면 집에서 3~4일 쉬기’는 방역의 기본 상식이 됐다. 하지만 실제 아프면 쉴 수 있는 노동환경은 아직 요원해 보인다. 직장인 10명 중 6명은 여전히 유급 병가를 쓸 수 없는 것으로 조사됐기 때문이다.

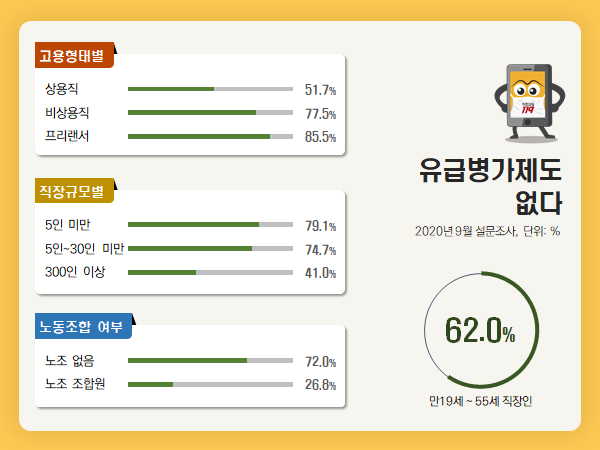

27일 시민단체 직장갑질119가 만 19세~55세 직장인 1,000명을 대상으로 설문조사를 한 결과 응답자의 62.0%는 유급병가제도가 없는 직장에 다니고 있었다. 현행 노동관계법에 따라 노동자는 업무를 하다 질병ㆍ부상을 당할 경우 요양과 산재보험 요양급여를 받을 수 있다. 하지만 업무와 무관한 일반적인 질병ㆍ부상에 대한 유급병가는 보장은 의무가 아닌 기업 재량이다. 현재 경제협력개발기구(OECD)에 가입한 36개국 중 법정 유급병가 또는 상병휴가가 없는 경우는 한국과 미국이 유일하다.

이렇다 보니 유급병가 보장에는 사업장 별 격차가 컸다. 직장 형태로 볼 때 중앙 및 지방 공공기관은 73.1%가 유급병가를 보장하고 있다. 이에 반해 민간기업은 300인 이상 대기업에서도 유급병가제를 도입한 경우가 59.0%에 그쳤다. 민간기업 중에도 5인 미만 사업장은 유급병가가 있는 경우가 5곳 중 1곳(20.9%)에 그쳐 규모별로도 차이가 났다.

취업규칙 등에 유급병가가 보장됐더라도 이를 사용하기도 쉽지 않다. 직장갑질119에 도움을 요청한 A씨의 경우 “심한 감기 증세로 병원 진료를 받고 의사로부터 2주 병가 소견서를 받아 제출했지만 상사가 무조건 ‘안 된다’며 오히려 휴일 특근과 잔업을 빼주지 않았다”고 하소연했다. B씨는 갑자기 몸이 아파 회사에 병가를 신청했더니 ‘아프면 일을 같이 못하니 퇴사를 하라’는 강요를 받기도 했다.

직장갑질119 제공

근로기준법으로 보장된 연차휴가 역시 사용이 어렵긴 매한가지다. 직장 내 ‘눈치법’이 여전히 작용하고 있기 때문이다. 응답자 중 39.9%는 ‘회사에서 자유롭게 연차휴가를 쓰지 못한다’고 답했으며, 5인 미만 기업 근로자는 52.9%가 이같이 답했다. 직장인 C씨는 “어머니가 수술을 받아 휴가를 써야 한다고 하니 ‘꼭 니가 가야하냐’며 눈치를 줘 아버지 기일에도 휴가 쓰겠다는 말을 꺼내지 못했다”고 털어놨다.

백도명 서울대 보건대학원 교수는 “감염병 관리의 가장 중요한 지표는 증상부터 진단 받기까지의 시간을 줄이고, 만나는 사람을 최소화하는 것”이라며 “사회 제도적으로 표현하면 아프면 쉬고 병원에 갈 수 있는가를 뜻한다”고 강조했다. 직장갑질 119는 “장기화되는 코로나19 대응을 위해서라도 일주일 정도의 법정유급병가제도를 도입하고 저임금, 특수형태근로종사자, 중소영세사업장 등에는 건강보험을 이용한 상병수당 제도로 보완해야 한다”고 주장했다. 현재 21대 국회에는 유급병가를 규정한 근로기준법 개정안과 상병수당 지급 근거를 명시한 국민건강보험법 개정안이 발의돼 있다.

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0