보내는 기사

예쁘고 착한 SNS스타 동생이 죽었다… 언니는 그간 동생을 몰랐다

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

그리스도가 어느 마을을 지날 때였다. 마르타라는 여인이 자신의 집으로 그리스도를 모셨다. 마르타는 그리스도를 대접할 음식을 준비하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁜데 동생인 마리아는 언니를 도와줄 생각은 하지 않은 채 그리스도의 발치에 앉아 이야기를 듣기만 한다. 화가 난 마르타는 그리스도에게 청한다. “주님, 제 동생이 저 혼자 시중 들게 내버려 두는데도 보고만 계십니까? 저를 도우라고 동생에게 일러 주십시오”(루카 10, 40) 그러나 그리스도는 오히려 마르타를 타이른다. “마르타야, 마르타야! 너는 많은 일을 염려하고 걱정하는구나. 그러나 필요한 것은 한 가지뿐이다. 마리아는 좋은 것을 선택하였다. 그리고 그것을 빼앗기지 않을 것이다.”(루카 10, 40-42)

성경 속 ‘마르타와 마리아’ 자매 일화에는 여러 해석이 따른다. 사람마다 그릇과 쓰임이 다르다는 뜻으로도 해석되고, 진정한 믿음은 모시는 것이 아닌 경청하는 것이라는 뜻으로도 해석된다. 마르타처럼 악한 마음으로 상대를 질투해서는 안 된다는 뜻으로도 읽힌다. 그러나 이 모든 교훈에 앞서 ‘마르타와 마리아’ 일화에 내재된 것은 “선하고 지혜롭고 아름다운 여자에게는 악하고 게으르고 시샘이 많은 자매가 있다”는 진부한 ‘자매 서사’다. 신데렐라의 자매들이, 콩쥐의 자매들이 그러했듯.

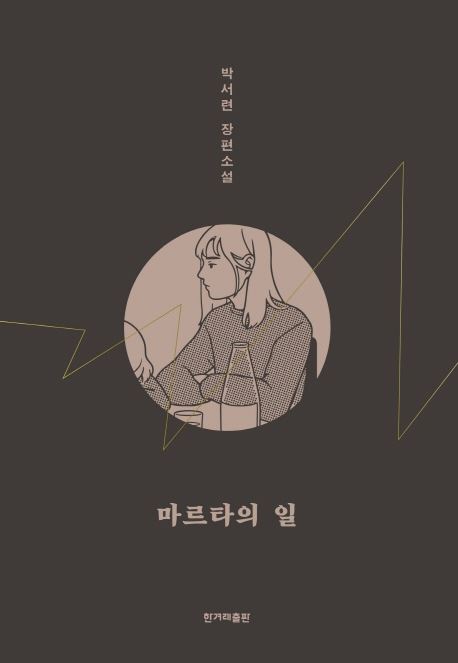

박서련 작가의 장편소설 ‘마르타의 일’은 이 고전적인 ‘마리아와 마르타’ 일화를 비튼다. 최초의 여성 노동운동가이자 고공농성자였던 강주룡을 다룬 ‘체공녀 강주룡’으로 지난해 한겨레문학상을 수상한 작가의 두 번째 장편소설이다. 전작이 1930년대를 살아남은 여성들의 이야기였다면, 이번에는 2019년의 대한민국을 살아가는 여성들의 이야기다. 이때의 ‘여성’이란, 각종 품평과 비하와 폭력에 노출되어 있는, 그러다가 때로 주검으로 발견되기도 하는 존재다.

임용고시를 준비하는 주인공 수아는 어느 날 동생 리아(개명 전 경아)가 자살했다는 소식을 듣게 된다. 연년생이던 자매는 마르타와 마리아만큼이나 여러모로 상반된 존재다. 공부도 잘하고 빈틈없지만 얼굴은 그저 그렇고 성격은 예민한 언니 수아, 이에 비해 눈에 띄게 예쁜 얼굴에 ‘봉사왕’ 타이틀을 달고 다니는 마음씨 착한 동생 리아. 두 사람은 여권의 성씨도 ‘LIM’과 ‘IM’으로 다를 만큼 모든 면모에서 ‘다른’ 자매다.

그러나 리아에게는 단순히 예쁘고 착하다는 것을 넘어, 대외적 프로필이 하나 더 있다. K(1,000)단위의 팔로어가 붙는 사회관계망서비스(SNS)의 셀럽이자, 얼굴도 예쁜데 착한 마음씨로 세계 각지와 전국의 봉사현장을 누비고 다니는 ‘스타 봉사녀’다. 동생의 죽음은 “천사가 하늘로 돌아갔다”는 제목을 단 채 기사화되고, 인터넷에는 곧 #리아야_사랑해 라는 해시태그가 유행한다. 그리고 그 기사들 밑에는 이런 댓글이 달린다. “남자 연예인 여러 명하고 비밀연애한 걸레” “뒤질 거면 나나 함 주지 아깝다” “이런 애들이 더 밝힌다…. “

소설은 살아있을 때는 미처 알지 못했던 동생의 실체와, 그 죽음의 비밀을 파헤쳐가는 언니를 앞세운 미스터리 스릴러의 모양을 띤다. 죽은 동생의 SNS에 “경아 자살한 거 아닙니다”라는 낯선 이의 문자가 도착하고, 이어 경아의 죽음은 살인이라고 주장하는 의문의 남자가 나타난다. 동생의 소지품에는 정체불명의 약이 발견된다. 그러나 죽음의 진실에 다가갈수록 그 배후에 있는 것은 사회에 만연한 여성혐오라는 거대한 해악이다. 피임, 임신, 낙태 등 여성의 몸을 둘러싸고 벌어지는 무수한 쟁투 속에서, ‘선한 마리아’의 굴레에 빠진 동생은 당사자이면서 피해자가 되는 비극에 빠지고 만다.

소설의 마지막에 이르러 수아는 동생의 복수를 완수한다. 그러나 동시에, 그간 자신이 마르타고 동생이 마리아라고 여겨왔던 것이, 어쩌면 늘 자매를 비교했던 사람들에 의한 기나긴 착각이었을지도 모른다는 것을 깨닫는다. 마리아와 마르타는 실은 서로를 무척 사랑했던 자매였고, 이 모든 오해는 성경이 ‘남성’에 의해 기록된 데서부터 출발한 비극이었을지도 모른다는 것을. 그렇기 때문에 성경을 비롯한 모든 고전들이 여성에 의해 다시 쓰여야 한다는 것을, 작가는 에둘러 말하는지도 모른다.

마르타의 일

박서련 지음

한겨레출판 발행ㆍ292쪽ㆍ1만4,000원

한소범 기자 beom@hankooilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0