보내는 기사

세계를 떨게 한 에볼라·사스... 백신 안 만드나, 못 만드나

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

상용 백신 있는 질병 30여가지뿐

투자한 만큼 이익 낼 수 있을까, 제약사들 수익성 따지며 주판알

에볼라 발견된 지 40년 지났어도 저개발 국가 일부에서만 발생

백신 개발 나서는 제약사 드물어

사스ㆍ메르스 일으키는 바이러스는 변종 100개 넘어 약효 기대 어려워

노로바이러스ㆍAIDS는 기술적 난관

나이지리아와 기니에서 에볼라 확산세가 다소 주춤해진 모양이다. 세계보건기구(WHO)가 지난 19일 이런 상황을 알렸지만, 불안은 여전히 가시지 않고 있다. ‘도대체 에볼라를 막을 백신이 왜 없을까.’ 에볼라 전염 사실이 알려진 뒤 많은 사람들이 제기하는 의문이다.

특히 전세계 유수의 제약회사들이 백신을 차세대 성장동력으로 삼아 기술개발에 역량을 쏟아 붓고 있는 점을 감안하면 의문은 더 커질 수 밖에 없다. 사실 요즘 기술로 만들기 불가능한 백신은 거의 없다. 문제는 유효성과 경제성이다. 제조사 입장에서는 만들어놓아도 약효가 얼마나 유효할지, 투자한 만큼 이익을 낼 수 있을지를 따져보지 않을 수 없다. 에볼라보다 먼저 맹위를 떨친 중증급성호흡기증후군(사스ㆍSARS), 중동호흡기증후군(메르스ㆍMERS), 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 같은 전염병 역시 백신이 없는 이유가 바로 여기에 있다.

경제 논리에 밀리고

상용 백신이 나와 있는 질병은 30여 가지에 불과하다. 다른 질병에 대한 백신도 연구개발 중이지만, 대부분은 아예 백신 만들 생각을 안 한다. 특정 질병에 대한 백신을 개발하려면 십여 년 동안 1조원 가까이 투자해도 성공할까 말까인데, 아무리 공익이 중요하지만 민간기업이 이런 위험을 떠안기는 무리다. 어렵게 개발했어도 맞는 사람이나 사는 사람이 적으면 기업으로선 낭패다.

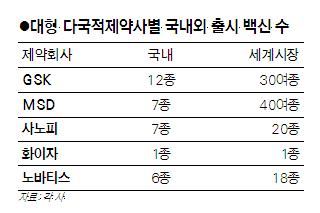

에볼라 바이러스가 발견된 지 40년 가까이 지났지만, 발생지가 대부분 경제 기반이 취약한 저개발 국가다. 에볼라 백신 개발에 선뜻 뛰어드는 제약회사가 드물 수밖에 없다. 다행히 다국적제약사 글락소스미스클라인(GSK)이 최근 에볼라 백신 후보물질에 대해 미국 정부와 함께 임상시험을 논의하고 있다고 알려졌다. 백신 업계의 ‘빅5’ 중 하나인 GSK도 이 후보물질을 자체 개발하진 않았다. 실제로 발굴한 건 스위스 생명공학기업 오카이로스다. GSK는 오카이로스를 지난해 인수했다.

에볼라 확산 전 우리나라와 일본에서 사망자를 여럿 낸 SFTS 역시 백신이 없다. SFTS를 일으키는 야생진드기 바이러스에 대해선 신증후군출혈열의 원인인 한탄바이러스와 비슷하다고만 알려졌을 뿐 정확한 실체는 과학자들도 모른다. 2000년대에 출현한 데다 아시아권을 중심으로 발병하기 때문에 환자가 극히 적어 연구조차 본격적으로 이뤄지지 않은 것이다.

민간 자본으로 개발되는 백신은 그래서 접종 규모가 안정적으로 확보되는 병에 주로 집중돼왔다. 이를테면 홍역 간염 소아마비 등은 백신이 나온 지 꽤 오래다. 여러 나라에서 국가필수예방접종으로 지정돼있거나 병이 생길 위험군이 많아 경제성이 보장되기 때문이다.

바이러스 못 당하고

사스와 메르스 역시 아직 백신이 안 나왔다. 특히 사스가 전세계적으로 창궐했던 2002, 03년 직후에는 중국을 비롯한 여러 나라가 사스 백신 개발이 막바지에 이르렀다고 경쟁적으로 홍보했다. 그러나 10년이 지났는데도 상용화하지 못했다. 사스와 메르스 바이러스는 공기 중으로도 다른 사람에게 전파될 수 있기 때문에 감염된 환자의 체액이나 분비물과 직접 접촉해야 걸리는 에볼라보다 전염력이 훨씬 강하다. 에볼라보다는 백신 수요가 많을 거란 예측이 가능하단 얘기다. 하지만 상용화엔 또 다른 걸림돌이 있다.

사스와 메르스를 일으키는 건 코로나 바이러스다. 감기의 원인인 코로나 바이러스와 사촌 관계다. 코로나 바이러스는 변종이 자그마치 100여 가지다. 사람 몸에 들어간 바이러스는 세포 안으로 침투해 겉을 둘러싸고 있는 껍질(단백질)을 벗고 유전자를 드러낸다. 자신과 똑같은 유전자를 가진 바이러스를 계속 만들어내기(증식) 위해서다. 이때 유전자 순서를 잘못 배열하거나 서로 다른 바이러스끼리 유전자가 섞이면(재조합) 원래 바이러스와 다른 유전자를 가진 바이러스가 생긴다. 이게 바로 변종이다.

특정 바이러스에 대한 백신을 만들어 맞는다 해도 다른 변종이 유행할 땐 약효를 기대하기 어렵다. 그렇다고 100가지나 되는 변종을 몽땅 예방하는 백신을 만들 수도 없다. 여러 바이러스를 넣어 만드는 혼합백신이 있긴 하지만, 현재 기술로는 2~5종류를 섞는데 그친다. 코로나 못지 않게 변종이 많은 바이러스가 바로 인플루엔자(독감)다. 때문에 제약회사들은 WHO가 해마다 유행할 인플루엔자 바이러스 종류 3가지를 예측해 발표하면 그에 해당하는 백신을 1년치만 생산한다. 사스나 메르스 역시 이런 방법으로 백신을 공급할 순 있겠지만, 독감에 비해 환자가 훨씬 적으니 경제성을 기대하지 못한다.

기술 한계 부딪히고

기술적 난관에 부딪혀 못 나오는 백신도 있다. 이를테면 장염을 일으키는 노로바이러스와 로타바이러스 중 백신은 로타바이러스만 있다. 백신을 개발하려면 일단 실험실에서 바이러스를 사람이나 동물 세포에 주입해 많은 수로 증식시켜야 한다. 그런데 노로바이러스는 이상하게 증식이 잘 안 된다. 백신 후보물질이 있어도 효과를 확인할 수가 없는 것이다.

후천성면역결핍증(에이즈ㆍAIDS) 역시 까다롭다. 사실 에이즈 바이러스는 인체 밖에선 금방 죽기 때문에 가장 약한 바이러스로 꼽힌다. 아이러니컬하게도 그래서 백신 개발이 까다롭다. 또 에이즈 바이러스가 스스로를 보호하기 위해 온갖 방법을 동원하기 때문에 백신의 면역효과를 유지하기가 쉽지 않다. 치사율이 적게는 50% 안팎, 많게는 90%나 되는 에볼라는 바이러스를 다루기가 워낙 위험하다. 최고 수준의 국제안전등급(BSL 4)을 갖춘 실험시설이 필요한데, 이를 갖춘 나라는 21개국 뿐이다. 우리나라엔 아직 없다.

백신은 개발했다고 해서 끝이 아니다. 바이러스가 계속 진화하기 때문에 언제 약효에 문제가 생길지 모른다. 실제로 2000년대 초 독성을 줄인 바이러스로 만든 일부 소아마비 백신에서 독성이 다시 나타났다는 보고가 나온 적도 있다. 바이러스가 자체적으로 유전자를 변화시켜 독성을 회복한 것 아니냐는 추측이 당시 나오기도 했다. 바이러스의 진화 메커니즘을 추적해 기존 백신을 ‘업그레이드’하는 기술까지도 미래엔 필요할지 모를 일이다. 제약회사들이 새로운 백신 개발에 섣불리 팔을 걷어붙이지만은 못하는 이유이기도 하다.

임소형기자 precare@hk.co.kr

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0