보내는 기사

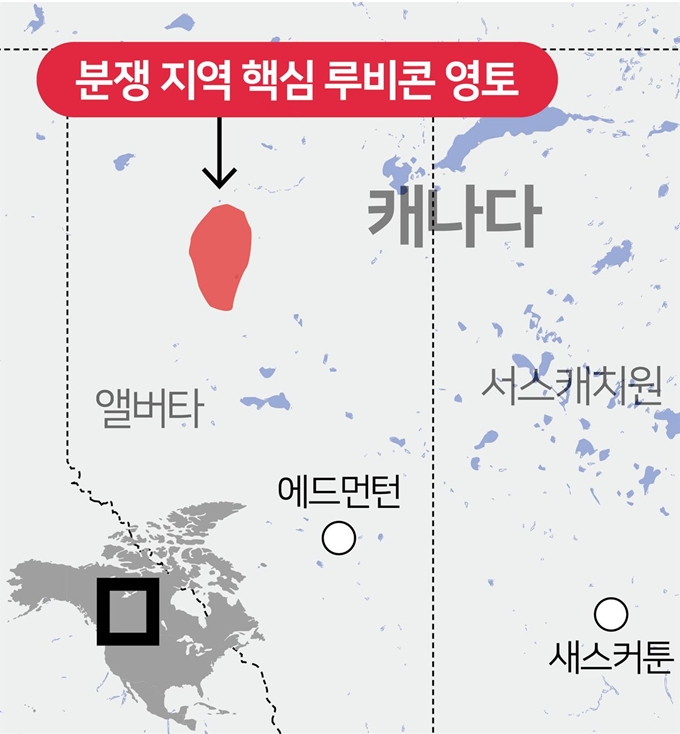

[조용한 영토분쟁] <66>개발 욕심이 부른 캐나다 ‘루비콘 호수’ 분쟁… 120년 원주민 삶을 짓밟다

이미 가입된 회원입니다.

만 14세 이상만 회원으로 가입하실 수 있습니다.

캐나다 남서부 앨버타주(州)는 미국까지 뻗어 있는 로키산맥 동쪽의 초원 지역이다. 이 곳에는 11,000㎢, 서울 여의도 면적의 1,300배에 달하는 캐나다 최대 재스퍼 국립공원이 있다. 여기에는 또 아사바스카강과 브리티시컬럼비아주에서 발원한 피스강 사이에 위치한 ‘루비콘 호수’가 있다. 외지인 눈에는 한없이 평화로워 보이는 전원일 뿐이지만, 이 호수는 사실 120년 원주민의 한(恨)이 서린 투쟁의 공간이다.

1899년 6월 빅토리아 영국 여왕은 자치령인 캐나다 앨버타주 북서부 등에 거주하는 39개 원주민 부족들과 조약을 맺었다. 자원과 토지를 영국과 나눠 쓰자는 합의였다. 당시 조약에 포함된 면적은 84만㎢로 루비콘 호수는 제외됐고, 이후 원주민들은 호수를 자유로운 주거 기반으로 삼았다.

분쟁 움직임은 50여년이 지나 정부가 호수 인근의 자원개발에 착수하면서 꿈틀거렸다. 1952년 캐나다 정부는 루비콘 지역에 천연가스와 석유 등 막대한 광물이 묻혀 있다는 사실을 알아낸 뒤 원주민들을 협박하기 시작했다. 곧이어 자원업체들이 밀려들면서 위협을 느낀 이들은 1975년 53,108㎢ 크기의 토지 개발을 중단할 것을 정부에 공식 요청하고 소송에 나섰다. 그러나 주법원은 2년 후 토지등록증 등 원주민 소유권을 입증할 근거가 없다는 점을 이유로 정부의 손을 들어줬다.

갈등은 1988년 열린 캘거리 동계올림픽을 계기로 폭발했다. 올림픽 유치 확정 이듬해인 1982년 루비콘 원주민 영토에는 400개의 유정(油井)이 만들어졌을 정도로 자원 착취가 극에 달한 상황이었다. 석유회사들은 유정에서 매일 120만달러를 빨아들였다. 난개발로 인한 공기오염으로 천식을 앓는 주민이 태반이었고, 유산하는 여성들도 흔했다. 그러자 원주민들은 올림픽 보이콧 운동을 펼치며 전 세계에 부당한 현실을 고발했다. 급기야 그 해 10월 앨버타주 10,000㎢ 크기의 숲을 막아서고 물리적 시위에 나섰다.

경찰의 진압으로 시위는 닷새 만에 끝났다. 하지만 반향은 적지 않았다. 국제사회가 약자의 호소에 귀를 기울이기 시작한 것이다. 1990년 유엔인권위원회는 소수민족을 탄압해서는 안 된다는 세계인권선언(27조) 규정을 들어 캐나다 정부의 개발 행위를 성토했다.

기나긴 싸움은 다시 30년 가까이 흐른 2018년에서야 막을 내렸다. 그 해 9월 원주민 대표들과 연방ㆍ주정부는 오랜 협상 끝에 타협점을 찾았다. 그 결과 원주민들은 배상금 1억1,200만달러(약 1,373억원)를 받고, 246㎢의 영토를 사용할 수 있게 됐다. 고유 문화와 삶의 터전이 철저히 짓밟힌 뒤였다.

손성원 기자 sohnsw@hankookilbo.com

신고 사유를 선택해주세요.

작성하신 글을

삭제하시겠습니까?

로그인 한 후 이용 가능합니다.

로그인 하시겠습니까?

이미 공감 표현을 선택하신

기사입니다. 변경을 원하시면 취소

후 다시 선택해주세요.

구독을 취소하시겠습니까?

해당 컨텐츠를 구독/취소 하실수 없습니다.

댓글 0